A級順位戦は豊島将之九段が5-0でトップ

藤井聡太名人への挑戦者を決めるA級順位戦(第82期)は5回戦まで終えて、豊島将之九段が5勝0敗で首位。菅井竜也八段が4勝1敗で続き、3勝2敗は渡辺明九段と永瀬拓矢九段の2名となっています。

藤井竜王が史上最年少名人に

2023年名人戦(渡辺明名人)は4勝1敗で挑戦者の藤井竜王が勝利し、史上最年少名人となりました。

同時に、史上最年少竜王・名人、史上最年少七冠も達成しています。

藤井竜王がA級順位戦プレーオフで広瀬章人八段に勝利し、渡辺名人への挑戦権を獲得しました。

7番勝負に勝利すれば、史上最年少での名人位獲得となります。

これまでの史上最年少名人は谷川浩司九段による21歳2か月。現在20歳で7月19日に21歳になる藤井竜王にとっては今季の名人戦が史上最年少名人になれる最初で最後のチャンスです。

注目の名人戦の前に、その歴史と仕組みをふり返ってみます。

「天才棋士」たちの名人獲得への歴史

| 谷川浩司 | 藤井聡太 | 羽生善治 | 加藤一二三 | |

|---|---|---|---|---|

| 生年月日 | 1962年4月6日 | 2002年7月19日 | 1970年9月27日 | 1940年1月1日 |

| 出身地 | 兵庫県神戸市 | 愛知県瀬戸市 | 埼玉県所沢市 | 福岡県嘉麻市 |

| プロデビュー | 中学2年 | 中学2年 | 中学3年 | 中学3年 |

| C級2組 | 2期8勝2敗、8勝2敗 | 10勝0敗 | 8勝2敗、10勝0敗 | 11勝1敗 |

| C級1組 | 9勝1敗 | 9勝1敗、10勝0敗 | 8勝2敗、10勝0敗 | 10勝3敗 |

| B級2組 | 10勝0敗 | 10勝0敗 | 8勝2敗、8勝2敗 | 9勝2敗 |

| B級1組 | 10勝2敗 | 10勝2敗 | 11勝1敗 | 10勝2敗 |

| A級 | 7勝2敗 | 7勝2敗 | 7勝2敗 | 4勝5敗、6勝2敗 |

| 名人挑戦 | 21歳 | 20歳8か月 | 23歳 | 20歳3か月 |

| 名人獲得 | 21歳2か月 | 20歳10か月 | 23歳8か月 | 42歳6か月 |

| 相手 | 加藤一二三(43歳) | 渡辺明(38歳) | 米長邦雄(50歳) | 大山康晴(37歳) |

谷川九段、羽生九段、藤井竜王は3人ともA級1期目で挑戦権を獲得していますが、3人ともプレーオフに勝利して挑戦権を獲得しました。プレーオフの相手は谷川八段が中原誠二冠、羽生善治四冠が谷川王将(いずれも当時)でした。

史上最年少での名人位挑戦記録は加藤一二三九段(引退)による20歳3か月で、こちらは藤井竜王でも破れなかった記録となっています(加藤九段の場合はプロデビュー直後に順位戦に参加できたためこの記録が可能となった)。

竜王が挑戦した名人戦

将棋界にある8大タイトルの中で別格とされているのが竜王と名人です。棋戦としての序列は竜王戦が1位で、名人戦が2位。ただし、タイトルとしての「格」は竜王と名人は同じとされています。

複数タイトルを持っている場合、その中に竜王か名人があれば○○三冠などではなく○○竜王(または○○名人)のように呼ぶのが正式な呼び方です。三冠といった肩書は竜王、名人以外のタイトルを3つ持っているときに使われるものです。

それだけ、特別なタイトルの名人と竜王。

名人戦で竜王が挑戦者になったのはこれまでに4回だけです。

- 1997年…羽生善治名人に谷川浩司竜王が挑戦(4勝2敗で谷川竜王が名人獲得)

- 2003年…森内俊之名人に羽生善治竜王が挑戦(4勝0敗で羽生竜王が名人獲得)

- 2004年…羽生善治名人に森内俊之竜王が挑戦(4勝2敗で森内竜王が名人獲得)

- 2018年…佐藤天彦名人に羽生善治竜王が挑戦(4勝2敗で佐藤名人が防衛)

これまで竜王は4回名人に挑戦して、3回名人位を獲得。

藤井竜王が登場する名人戦はどうなるのでしょうか?

渡辺名人 vs 藤井竜王の名人戦情報

これまでの渡辺名人と藤井竜王のタイトル戦での対戦成績は渡辺名人の3勝、藤井竜王の13勝となっています。

戦型はいずれも相居飛車で、角換わり7局、先手急戦矢倉4局、相掛かり2局、矢倉vs雁木2局、脇システム1局となっています。渡辺名人が勝った3局はいずれも角換わり(後手)でした。

渡辺 vs 藤井 棋聖戦(2020年6月〜7月)

| 第1局 | ●渡辺明棋聖 | 脇システム | 〇藤井聡太七段(先) |

|---|---|---|---|

| 第2局 | ●渡辺明棋聖(先) | 先手急戦矢倉 | 〇藤井聡太七段 |

| 第3局 | 〇渡辺明棋聖 | 角換わり | ●藤井聡太七段(先) |

| 第4局 | ●渡辺明棋聖(先) | 先手急戦矢倉 | 〇藤井聡太七段 |

- 藤井七段がタイトル初挑戦で、初獲得(史上最年少記録も達成)

藤井 vs 渡辺 棋聖戦(2021年6月〜7月)

| 第1局 | 〇藤井聡太棋聖 | 相掛かり | ●渡辺明名人(先) |

|---|---|---|---|

| 第2局 | 〇藤井聡太棋聖(先) | 相掛かり | ●渡辺明名人 |

| 第3局 | 〇藤井聡太棋聖 | 先手矢倉vs後手雁木 | ●渡辺明名人(先) |

- 藤井棋聖にとってのタイトル初防衛戦。3勝0敗でタイトル防衛に成功。

渡辺 vs 藤井 王将戦(2022年1月〜2月)

| 第1局 | ●渡辺明王将 | 相掛かり | 〇藤井聡太竜王(先) |

|---|---|---|---|

| 第2局 | ●渡辺明王将(先) | 角換わり | 〇藤井聡太竜王 |

| 第3局 | ●渡辺明王将 | 相掛かり | 〇藤井聡太竜王(先) |

| 第4局 | ●渡辺明王将(先) | 矢倉vs雁木 | 〇藤井聡太竜王 |

- 藤井竜王にとって5冠目への挑戦。4勝0敗でタイトル獲得。史上最年少5冠となる。

渡辺 vs 藤井 棋王戦(2023年1月〜3月)

| 第1局 | ●渡辺明棋王 | 角換わり | 〇藤井聡太竜王(先) |

|---|---|---|---|

| 第2局 | ●渡辺明棋王(先) | 角換わり | 〇藤井聡太竜王 |

| 第3局 | 〇渡辺明棋王 | 角換わり | ●藤井聡太竜王(先) |

| 第4局 | ●渡辺明棋王(先) | 角換わり | 〇藤井聡太竜王 |

- 藤井竜王にとって6冠目への挑戦。3勝1敗でタイトル獲得。史上最年少6冠となる。

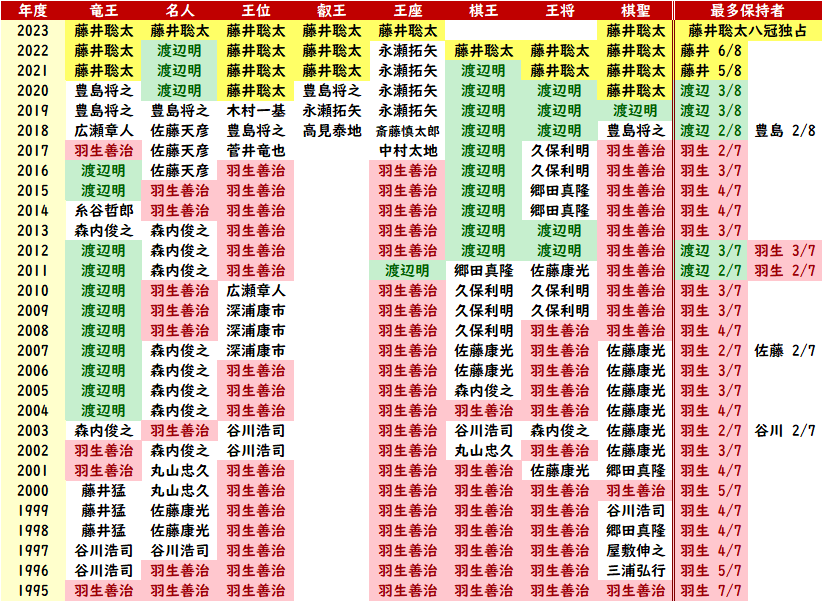

2000年以降の名人戦カードと対局結果

| 年 | 名人 | 対局結果 | 挑戦者 |

|---|---|---|---|

| 2022 | 渡辺明 | 4−1 | 斎藤慎太郎八段 |

| 2021 | 渡辺明 | 4−1 | 斎藤慎太郎八段 |

| 2020 | 豊島将之 | 2−4 | 渡辺明三冠 |

| 2019 | 佐藤天彦 | 0−4 | 豊島将之二冠 |

| 2018 | 佐藤天彦 | 4−2 | 羽生善治竜王 |

| 2017 | 佐藤天彦 | 4−2 | 稲葉 陽八段 |

| 2016 | 羽生善治 | 1−4 | 佐藤天彦八段 |

| 2015 | 羽生善治 | 4−1 | 行方尚史八段 |

| 2014 | 森内俊之 | 0−4 | 羽生善治三冠 |

| 2013 | 森内俊之 | 4−1 | 羽生善治三冠 |

| 2012 | 森内俊之 | 4−2 | 羽生善治二冠 |

| 2011 | 羽生善治 | 3−4 | 森内俊之九段 |

| 2010 | 羽生善治 | 4−0 | 三浦弘行八段 |

| 2009 | 羽生善治 | 4−3 | 郷田真隆九段 |

| 2008 | 森内俊之 | 2−4 | 羽生善治二冠 |

| 2007 | 森内俊之 | 4−3 | 郷田真隆九段 |

| 2006 | 森内俊之 | 4−2 | 谷川浩司九段 |

| 2005 | 森内俊之 | 4−3 | 羽生善治四冠 |

| 2004 | 羽生善治 | 2−4 | 森内俊之竜王 |

| 2003 | 森内俊之 | 0−4 | 羽生善治竜王 |

| 2002 | 丸山忠久 | 0−4 | 森内俊之八段 |

| 2001 | 丸山忠久 | 4−3 | 谷川浩司九段 |

| 2000 | 佐藤康光 | 3−4 | 丸山忠久八段 |

勝者

名人「400年」の歴史

最も歴史のある将棋のタイトルが名人です。

初代名人は大橋宗桂で、1612年に襲名。

江戸時代から400年以上続いているタイトルです。

ただし、当初の名人は終身制。

実力ではなく決まった家系からのみ選ばれていました。

名人が実力制となったのは昭和になってから。

初の実力制名人は木村義雄八段(当時)で1937年に名人となりました。

ひふみん、20歳で名人に挑戦

ひふみんの愛称で知られる加藤一二三九段(引退)が初めて名人に挑戦したのが20歳のとき。

これは名人戦の仕組みを考えると異例の早さです。

名人戦の挑戦者は、順位戦A級で優勝したものがなります。

順位戦A級で優勝で優勝するのも大変なのですが、A級に所属するまでも大変。

順位戦は上からA級、B級1組、B級2組、C級1組、C級2組と5クラスにわかれています。

プロ棋士となって初めて所属するのはC級2組。

各クラスでは1年間かけてリーグ戦が行われ上位数名だけが上のクラスに上がれます。

つまりC級2組にいる棋士が名人に挑戦するにはC級1組、B級2組、B級1組、A級と4年連続でクラスを上げ、なおかつA級で優勝しなければならないのです。

ひふみんがプロ棋士になったのは14歳のとき(藤井四段に更新されるまでの最年少)。

ここから4年連続で順位戦を勝ち上がり、18歳でA級に入りました。

この記録はいまだに破られていません。

A級となった最初の年での挑戦はならなかったものの20歳のときに名人に挑戦したのです。

ただし、結果は負け。

全盛期の大山康晴15世名人に1勝(4敗)しただけに終わりました。

歴史に残る死闘で悲願の名人に

加藤一二三九段が名人を獲得したのは42歳のとき。

3度目の挑戦ででした。

初めて挑戦したのが20歳のときで、3回目の挑戦が42歳のときですから、挑戦するだけでも大変なことがわかりますよね。

ひふみん3度目の挑戦は名人戦の歴史に残る死闘。

名人戦は7番勝負(先に4勝したほうが勝ち)ですが、10戦も行っています。

千日手による差し直しが2局、持将棋(引き分け)が1局あったのです。

4勝3敗1時将棋2千日手差し直しで、悲願の名人となりました。

1年間、名人位を預からせていただきます

その加藤一二三名人に翌年、挑戦したのが21歳の谷川浩司八段。

A級入りして一年目で優勝し、名人に挑戦することなったのでした。

結果は4勝2敗で新名人の誕生。

21歳で史上最年少名人となりました。

名人獲得後に谷川が語ったのが「1年間、名人位を預からせていただきます」。

翌年、防衛に成功したときの「これで弱い名人から、並みの名人になれたと思います」とともに将棋史に残る有名なセリフです。

名人戦の仕組み

名人戦の予選は順位戦とし下記の仕組みで行われます。

- A級からC級2組まで5つにクラス分けしリーグ戦を実施

- フリークラスの棋士は順位戦に参加しない

- A級(原則10人)の優勝者が名人に挑戦

リーグ戦は1年間かけて行われるので、上のクラスに上がれるチャンスも1年に1回。

「飛び級」はないので、C級2組がA級に上がるまでには最短でも4年かかります。

このため、プロデビュー間もない若手がどんなに勝ち続けても、すぐには挑戦できないのが名人戦なのです。それだけに重みがあるタイトルとなっており、ドラマも生まれる棋戦です。

名人戦が行われるのは毎年4月から。名人挑戦者が決まるA級順位戦リーグ最終局が行われる日は「将棋界の一番長い日」と呼ばれています。