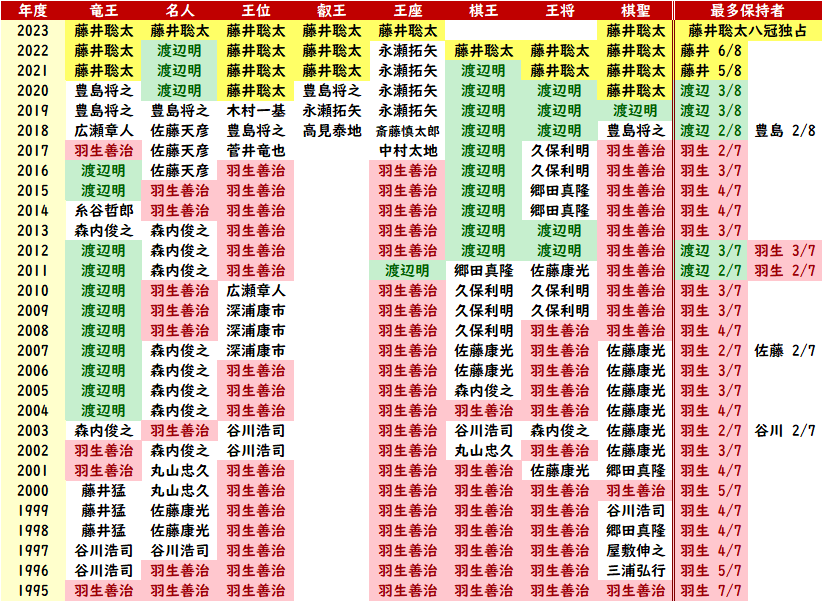

2023年竜王戦の結果

4勝0敗で藤井竜王がタイトル防衛しました。これで藤井竜王は竜王位を連続3期獲得。渡辺明九段、羽生善治九段しか保持していない永世竜王(連続5期もしくは通算7期保持)の称号もあと連続2期で獲得となります。

| 日程 | 対局場 | 場所 | 結果 | |

|---|---|---|---|---|

| 第1局 | 10月6-7日(金土) | セルリアンタワー能楽堂 | 東京都渋谷区 | ○藤井竜王(後手) |

| 第2局 | 10月17-18日(火水) | 仁和寺 | 京都府京都市 | ○藤井竜王(先手) |

| 第3局 | 10月25-26日(水木) | 旧安川邸 | 福岡県北九州市 | ○藤井竜王(後手) |

| 第4局 | 11月10-11日(金土) | 銀鱗荘 | 北海道小樽市 | ○藤井竜王(先手) |

藤井聡太竜王に同学年の伊藤匠七段が挑む

2023年の竜王戦は藤井聡太竜王vs伊藤匠七段の組み合わせとなりました。

ともに2002年生まれの同学年対決です。

藤井竜王がスゴイのは言うまでもありませんが、20歳で竜王戦に挑戦する伊藤匠七段もスゴイです。

(伊藤匠七段は2002年10月10日生まれなので第1局の時点では20歳)

伊藤匠七段の今季竜王戦の成績

- 挑戦者決定戦三番勝負…〇2−0永瀬拓矢王座(1組3位)

- 挑戦者決定トーナメント…〇稲葉陽八段(1組優勝)

- 挑戦者決定トーナメント…〇丸山忠久九段(1組4位)

- 挑戦者決定トーナメント…〇広瀬章人八段(1組5位)

- 挑戦者決定トーナメント…〇大石直嗣七段(5組優勝)

- 挑戦者決定トーナメント…〇出口若武六段(6組優勝)

- ランキング戦5組…〇服部慎一郎六段

- ランキング戦5組…〇藤森哲也五段

- ランキング戦5組…〇井上慶太九段

- ランキング戦5組…〇石田直裕五段

- ランキング戦5組…〇瀬川晶司六段

補足…伊藤匠七段は挑戦権を獲得して六段から七段に昇段

2023年竜王戦日程(藤井聡太竜王 vs 伊藤匠七段)

王座戦と竜王戦が日程的にダブルタイトル戦となっていましたが、王座戦が終了したことで、藤井八冠は竜王戦に専念できることになりました。

| 日程 | 対局場 | 場所 | 結果 | |

|---|---|---|---|---|

| 第1局 | 10月6-7日(金土) | セルリアンタワー能楽堂 | 東京都渋谷区 | 藤井竜王(後手)勝ち |

| 第2局 | 10月17-18日(火水) | 仁和寺 | 京都府京都市 | 藤井竜王(先手)勝ち |

| 第3局 | 10月25-26日(水木) | 旧安川邸 | 福岡県北九州市 | 藤井竜王(後手)勝ち |

| 第4局 | 11月10-11日(金土) | 銀鱗荘 | 北海道小樽市 | |

| 第5局 | 11月27-28日(月火) | ことひら温泉琴参閣 | 香川県琴平町 | |

| 第6局 | 12月6-7日(水木) | 旧本郷家住宅 | 秋田県大仙市 | |

| 第7局 | 12月13-14日(水木) | 常磐ホテル | 山梨県甲府市 |

関連記事

「名人」とともに格上のタイトルが「竜王」

将棋界には8つのタイトルがありますが、この中で竜王と名人はほかの6つのタイトルよりも格上とされています。このため竜王位か名人位を持っている棋士はほかのタイトルを持っていても○○三冠とかではなく○○竜王、○○名人と呼ばれます。

竜王と名人ではどっちが上なのかというとタイトルとしての格は同じですが、棋戦としての序列は竜王戦が1位で名人戦(順位戦)が2位となっています。ある意味で「竜王」のほうが「上」なんですね。

竜王戦誕生秘話

「竜王戦」は昭和63年に、それまでの「十段戦」が発展して創設されたタイトルで、400年の歴史を持つ「名人」よりもはるかに新しいものです。

創設にあたり将棋連盟が主催者の読売新聞社に契約金アップの交渉を行いました。

それに対する読売新聞社の回答が「序列1位なら契約金をアップする」というもの。

この時点で序列1位は名人戦。

名人戦の主催者は毎日新聞社でした。

読売新聞vs毎日新聞などややこしい交渉となったのですが、最終的に読売新聞社の回答を受け入れ、竜王戦を序列1位とすることに決まったというわけです。

羽生善治が初めて獲得したタイトルが竜王

将棋界の第一人者「羽生善治」が始めた獲得したタイトルが竜王です。

挑戦したのは羽生善治六段(当時)が19歳だったとき(平成元年)。

10代の棋士がタイトル戦に登場したのはこのときが史上初でした。

結果は4勝3敗1持将棋(引き分けのこと)で初タイトル獲得。

10代のタイトルホルダー誕生で当時の将棋界の大ニュースとなりました。

「藤井システム」で竜王獲得

将棋で「藤井」といえば、中学生棋士の藤井四段が世間的には知られていますが、将棋界では「じゃないほう(本人談)」の藤井猛九段も有名です。

藤井システムと呼ばれる独特の戦法で第11期竜王を獲得(平成10年)。

当時の2トップ「谷川」「羽生」に勝利しての竜王獲得でした。

竜王は「そのとき一番強い棋士」を決める棋戦と言われています。名人戦がいくら強くてもクラスが下では挑戦できないのに対し、竜王戦は勝ち続ければ四段でも挑戦できるからです。

羽生次世代の渡辺明六段も20歳のときに竜王を獲得しています。

竜王戦の仕組み

竜王戦の仕組みは下記のようになっています。

- 全棋士、女流棋士4名、奨励会員1名、アマチュア5名が参加

- 実力別に棋士を1組から6組までクラス分け

- 各組でトーナメントを行い上位が挑戦者決定トーナメントに進出

- 挑戦者決定トーナメントで優勝したものが竜王に挑戦

- タイトル戦は7番勝負で先に4勝したものが勝者

プロデビュー後の藤井聡太四段の連勝がストップしたのは竜王戦の挑戦者決定トーナメント(第30期)でした。6組で優勝した藤井四段は5組優勝の増田四段に勝利。次戦の4組優勝佐々木五段戦で敗れました。

その後、藤井四段は五段になり、六段になり、あっという間にタイトルも獲得。

竜王位も2022年に獲得しました。