観る将におすすめの本「将棋の子」の紹介

棋士のスゴさがわかる本が「将棋の子」です。

観る将の方におすすめします。

将棋の子〜棋士になる前に「戦力外通告」を受けた子たちの物語〜

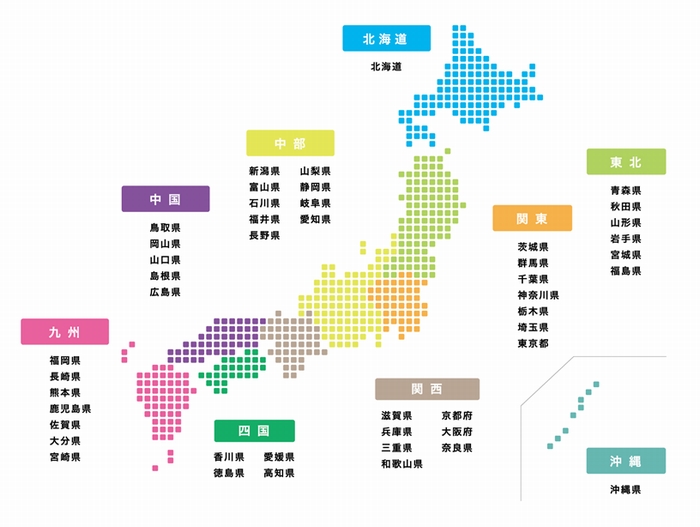

将棋の棋士になるには奨励会という将棋連盟のプロ養成機関で勝ち抜かなくてはなりません。

プロになれるのは年に4人だけ。

プロになれないまま一定の年齢を過ぎてしまうと奨励会を退会しなければなりません。

将棋連盟から「戦力外通告」を言い渡されるのです。

「将棋の子(大崎善生著)」はプロになる前に「戦力外通告」を受けた青年たちの物語です。

| 文庫版 | コミック版 | ||||

|---|---|---|---|---|---|

|

|

奨励会とは

プロ棋士になるために入らなくてはならないのが奨励会というプロ養成機関です。

入れるのは全国の天才少年たちのうち試験に合格したもののみ。

奨励会は六級から三段までに分かれていて、奨励会員同士の対局結果により昇級・昇段します(降級・降段もあり)。その中でも最も難関なのがプロ一歩手前の三段リーグ。

半年かけてリーグ戦を行い、上位2名のみがプロになれます。

現役のプロ棋士でさえここを勝ち抜くのは大変と言われるほど。

あの藤井聡太四段も三段リーグの成績は13勝5敗でした。

5回も負けているのです。

さらに、年齢制限という厳しい掟もあります。

一定の年齢までにプロになれなかったものは奨励会を退会しなければならないのです。

将棋だけにすべてをささげてきた青年がプロの道を立たれた後にどうなったか?

それを追ったのが「将棋の子」です。

ガチンコ勝負で大人を負かすことができるのが将棋の魅力

子どもにとって将棋の魅力のひとつは真剣勝負で大人を負かすことができるところ。

これは体格差が影響するスポーツにはない魅力です。

しかも、将棋は最後に「負けました」と言わなければなりません。

強ければ、大人に「負けました」と頭を下げさせることができるのです。

大人たちを次々に負かす天才少年というのは、どこの将棋道場にもいます。

大人に勝つことで自信を持つことはいいのですが、勝ち続けることで過信となってしまうと…。

天才少年同士の戦いで、自分は「天才」ではないと気づいたときどうするか?

それぞれの「将棋の子」が出した答えに考えさせられます。

挫折からいかに立ち直るか

誰でも人生や仕事で挫折することがあると思います。

私も仕事で大きな失敗をしたことがあります。

挫折しましたね。

立ち直れないほどに。

「時が解決してくれる」というのは解決したあとだからこそ言える答え。

苦しみ、もがいているときには何の足しにもなりません。

「将棋の子」には挫折から立ち直るヒントがあります。

苦しんでいたあのときに読んで見たかったなと思った一冊です。

将棋ファン以外の人も手に取ってみてください。

将棋ファンとして面白かったエピソード

「将棋の子」の中で将棋ファンとして面白かったエピソードは2つ。

升田幸三実力制第4代名人と花村元司九段に関するもの。

どちらも伝説の棋士ですよね。

最初のほうに出てくるのでチェックしてみてください。

| 文庫版 | コミック版 | ||||

|---|---|---|---|---|---|

|

|

プロ棋士のスゴさ

プロ棋士というのは、この奨励会を勝ち抜いたものすごい人たちなのです。

全員が天才中の天才。そんなことを感じさせてくれる一冊です。