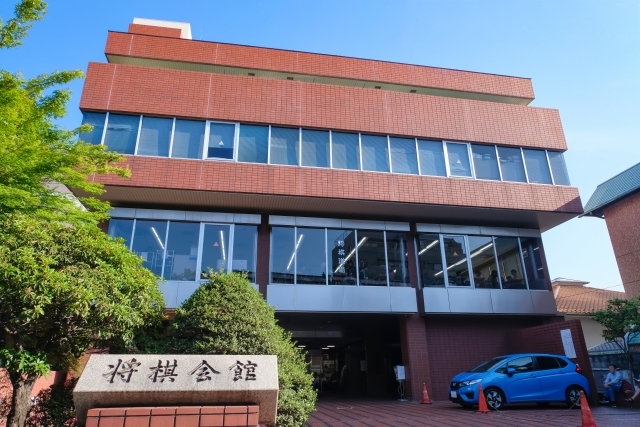

こんなにちがう!タイトル戦と一般棋戦の持ち時間

将棋8大タイトル戦と一般棋戦の持ち時間を比較してみました。

棋士とタイトルの相性は持ち時間の違いによる影響があるのかもしれません。

将棋8大タイトル戦の持ち時間一覧

| タイトル | 日数 | 持ち時間 | 番勝負 |

|---|---|---|---|

| 竜王戦 | 二日制 | 各8時間 | 七番勝負 |

| 名人戦 | 二日制 | 各9時間 | 七番勝負 |

| 王位戦 | 二日制 | 各8時間 | 七番勝負 |

| 叡王戦 | 一日制 | 各4時間(※1) | 五番勝負 |

| 王座戦 | 一日制 | 各5時間(※1) | 五番勝負 |

| 棋王戦 | 一日制 | 各4時間 | 五番勝負 |

| 王将戦 | 二日制 | 各8時間 | 七番勝負 |

| 棋聖戦 | 一日制 | 各4時間 | 五番勝負 |

タイトル戦の持ち時間は、一日制なら各4時間か各5時間、二日制なら各8時間か各9時間となっています。

持ち時間の計り方にはストップウォッチ方式とチェスクロック方式があります。1分未満は切り捨てとなるのがストップウォッチ方式で、秒単位で持ち時間を計るのがチェスクロック方式です。

残りの持ち時間が1時間のときに、10分50秒考えて指すと、ストップウォッチ方式では残り50分ですが、チェスクロック方式だと49分10秒となります。

わずかの差のように思えますが、何手も積み重なると大きな差になります。

持ち時間が一番長いタイトル戦は名人戦で各9時間ですが、名人戦は二日制です。

一日あたりということで言えば王座戦の各5時間がかなりの長丁場になります。

同じ一日制の棋王戦や棋聖戦と1時間しか違わないように思われますが、各5時間なので、対局者2人では計2時間の違いが生まれます。

王座戦の終局が深夜になることがあるのはこの影響のようです。

この王座戦で圧倒的な強さを誇っていたのが羽生九段。

2017年度に中村太地現王座にタイトルを奪われてしまいましたが、それまで連続5期(2012年度〜2016年度)+連続19期(1992年度〜2010年度)もタイトルを保持していました。

タイトル戦と予選での持ち時間のちがい

| タイトル戦 | 予選 | |

|---|---|---|

| 竜王戦 | 各8時間 | 決勝トーナメント各5時間、ランキング戦各5時間、残留決定戦各3時間 |

| 名人戦 | 各9時間 | 順位戦各6時間 |

| 王位戦 | 各8時間 | 挑戦者決定リーグ戦各4時間、予選各4時間 |

| 叡王戦 | 各4時間 | 本戦トーナメント各3時間、段位別予選各1時間 |

| 王座戦 | 各5時間 | 挑戦者決定トーナメント各5時間、二次予選各5時間、一次予選各5時間 |

| 棋王戦 | 各4時間 | 挑戦者決定トーナメント各4時間、予選各4時間 |

| 王将戦 | 各8時間 | 挑戦者決定リーグ戦各4時間、二次予選各3時間、一次予選各3時間 |

| 棋聖戦 | 各4時間 | 決勝トーナメント各4時間、二次予選各3時間、一次予選各1時間 |

予選からタイトル戦まですべての対局で持ち時間が同じなのは王座戦と棋王戦だけです。

ほかのタイトル戦は予選では持ち時間が短くなります。

棋王戦の場合は同じ持ち時間4時間でも、予選はチェスクロック方式、タイトル戦はストップウォッチ方式というちがいがあります。

ちなみに、一般棋戦の持ち時間は次のようになっています。

一般棋戦(本戦)の持ち時間一覧

| 棋戦名 | 持ち時間 |

|---|---|

| 朝日杯将棋オープン戦 | 各40分+切れたら一手1分 |

| 銀河戦 | 各15分+切れたら1手30秒未満、他に各10分の考慮時間あり |

| NHK杯 | 各10分+切れたら1手30秒未満、他に各10分の考慮時間あり |

| 将棋日本シリーズ JTプロ公式戦 | 各10分+切れたら1手30秒未満、他に各5分の考慮時間あり |

| 達人戦 | 各30分+切れたら一手30秒未満 |

| 新人王戦 | 各3時間(チェスクロック) |

| 加古川青流戦 | 各1時間+切れたら一手1分 |

| ABEMAトーナメント | 各5分、一手指すごとに5秒加算、切れ負け |

| 将棋オールスター 東西対抗戦 | 一手30秒未満(初手から) |

基本的には持ち時間は短いのですが、新人王戦は各3時間となっています。

持ち時間30時間のタイトル戦

かつては持ち時間が30時間!というタイトル戦もありました。

下記の記事にまとめています。