キリマンジャロとは(豊川ダジャレで覚える将棋用語)

キリマンジャロと聞いて山を思い浮かべるのは将棋の面白さを知らない人です。

コーヒーでもダメ。

キリマンジャロと言えば、豊川七段の解説で出てくるダジャレの代表作のことです。

将棋で「切る」とは

将棋用語で「切る」とは、大駒(飛車か角)を小駒(金銀桂香歩)と自ら交換しに行く手のことです。飛車で行くときは「飛車切り」、角なら「角切り」という言い方をします。

この「切り」と「キリ」マンジャロがかかってるというわけですね。

語尾が「ジャロ」なので、「そうじゃろ」「これでどうじゃろ」のようなお爺さん言葉を連想させて、なかなか使い勝手がいい将棋ダジャレとなっています。

ちょっとマジメな将棋解説

そもそも、なぜ飛車や角を「切る」のでしょうか。

大駒のほうが価値が高いので、駒の損得だけで言えば損な手です。

なぜ、損な手を指すのか?

答えは、損した以上に得することがあるからです。

プロ棋士の実戦で見てみましょう。

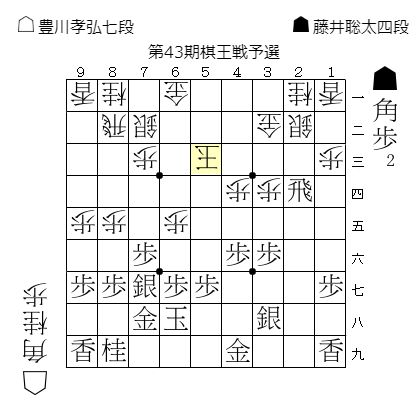

藤井聡太四段のプロ公式戦2戦目。

相手は「キリマンジャロの生みの親」豊川孝弘七段です。

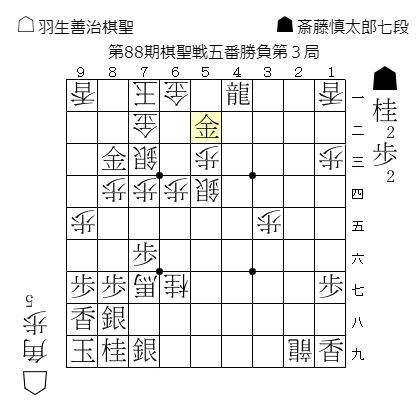

第1図:△5三同玉

第1図は先手の藤井聡太四段が▲4五の桂を▲5三桂成としたのに対し、後手の豊川孝弘七段が△5三同玉とした局面です。ここで藤井四段のキリマンジャロが出ます。

第2図:▲2二飛成(飛車のキリマンジャロ)

▲2二飛成と銀を取った手が飛車のキリマンジャロ。

この飛車は△同金と取り返されてしまいます。

先手が取った駒は銀、後手が取った駒は飛車。

先手は飛車を捨てて、飛車よりも価値が低い銀を取ったことになります。

先手藤井四段の狙いは△2二同金のあとの▲3一角。

ここに角を打つことで、王手金取りになり、攻めが続くというわけです。

駒の価値だけでみると損となる「キリマンジャロ」が出るときは、その後の攻めが続くとみている場合が多いです。将棋観戦ではキリマンジャロ後の構想にも注目してみてください。

連続キリマンジャロで最後の抵抗

自陣が不利になったため、最後の抵抗でキリマンジャロを出すこともあります。

これもプロの実戦で見てみます。

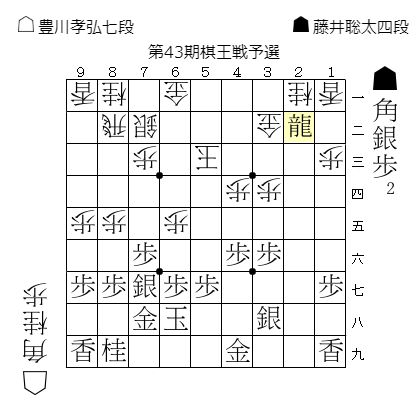

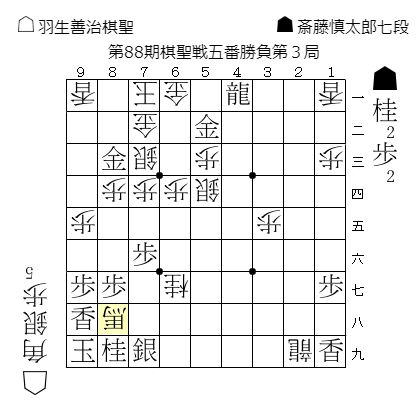

第3図はタイトル戦の棋聖戦(2017年)。

先手斎藤慎太郎七段対後手羽生善治棋聖戦です。

第3図:▲5二金

この局面で後手の羽生棋聖には有効な受けの手がありません。

そこで、最後の反撃と連続キリマンジャロで攻めます。

第3図:△8八馬(馬のキリマンジャロ)

まずは△8八馬と王手で銀を取るキリマンジャロ。

▲8八同銀に対して、今度は龍のキリマンジャロ(第4図)

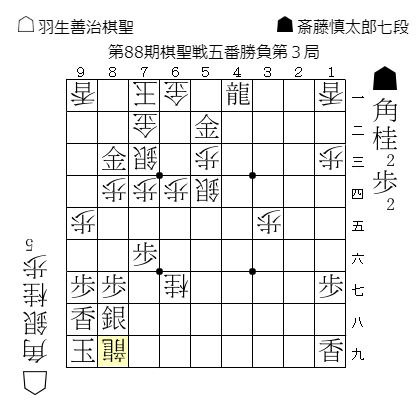

第4図:△8九龍(龍のキリマンジャロ)

以下▲8九同玉△7九桂成▲同玉△7八銀▲同玉△2三角と王手龍取りをかけるも▲6七桂と受け、後手が龍を取ったあとで、先手が後手玉を寄せきりました。

終盤でのキリマンジャロが逆転につながるとドラマチックですが、プロの実戦ではなかなかありません。ただ、なかなかないだけに、たまにあるとイイもの見た気分になるものです。