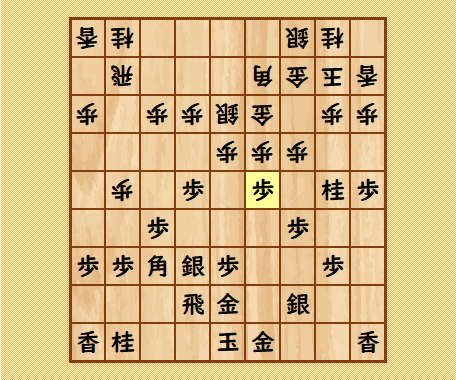

藤井聡太のタイトル戦全成績驚異のタイトル戦勝率8割を継続中2025年度竜王戦第2局終了時点までの藤井聡太竜王・名人のタイトル戦全成績をまとめました。日付タイトル戦勝敗先手後手戦型2020/6/8棋聖戦第1局〇藤井聡太七段渡辺 明棋聖脇システム2020/6/28棋聖戦第2局〇渡辺 明棋聖藤井聡太七段先手急戦矢倉2020/7/1-2王位戦第1局〇藤井聡太七段木村一基王位角換わり2020/7/9棋聖戦第3局●藤井聡太七段渡辺 明棋聖角換わり2020/7/13-14王位戦第2局〇木村一基王位藤井聡太七段相掛かり2020/7/16棋聖戦第4局〇渡辺 明棋聖藤井聡太七段先手急戦矢倉2020/8/4-5王位戦第3局〇藤井聡太七段木村一基王位相矢倉2020/8/19-20王位戦第4局〇木村一基王位藤井聡太七段相掛かり2021/6/6棋聖戦第1局〇渡辺明名人藤井聡太棋聖相掛かり2021/6/18棋聖戦第2局〇藤井聡太棋聖渡辺明名人相掛かり2021/6/29-30王位戦第1局●藤井聡太王位豊島将之竜王相掛かり2021/7/3棋聖戦第3局〇渡辺明名人藤井聡太棋聖矢倉vs雁木2021/7/13-14王位戦第2局〇豊島将之竜王藤井聡太王位角換わり2021/7/21-22王位戦第3局〇藤井聡太王位豊島将之竜王角換わり2021/7/25叡王戦第1局〇藤井聡太二冠豊島将之叡王角換わり2021/8/3叡王戦第2局●豊島将之叡王藤井聡太二冠角換わり2021/8/9叡王戦第3局〇藤井聡太二冠豊島将之叡王角換わり2021/8/18-19王位戦第4局〇豊島将之竜王藤井聡太王位相掛かり2021/8/22叡王戦第4局●豊島将之叡王藤井聡太二冠相掛かり2021/8/24-25王位戦第5局〇藤井聡太王位豊島将之竜王相掛かり2021/9/13叡王戦第5局〇藤井聡太二冠豊島将之叡王相掛かり2021/10/8-9竜王戦第1局〇藤井聡太三冠豊島将之竜王相掛かり2021/10/22-23竜王戦第2局〇豊島将之竜王藤井聡太三冠相掛かり2021/10/30-31竜王戦第3局〇藤井聡太三冠豊島将之竜王角換わり2021/11/12-13竜王戦第4局〇豊島将之竜王藤井聡太三冠角換わり2022/1/9-10王将戦第1局〇藤井聡太竜王渡辺明王将相掛かり2022/1/22-23王将戦第2局〇渡辺明王将藤井聡太竜王角換わり2022/1/29-30王将戦第3局〇藤井聡太竜王渡辺明王将相掛かり2022/2/11-12王将戦第4局〇渡辺明王将藤井聡太竜王矢倉vs雁木2022/4/28叡王戦第1局〇藤井聡太叡王出口若武六段相掛かり2022/5/15叡王戦第2局千出口若武六段藤井聡太叡王相掛かり2022/5/15叡王戦第2局直〇藤井聡太叡王出口若武六段相掛かり2022/5/24叡王戦第3局〇藤井聡太叡王出口若武六段相掛かり2022/5/24棋聖戦第1局千藤井聡太棋聖永瀬拓矢王座相掛かり2022/5/24棋聖戦第1局直千永瀬拓矢王座藤井聡太棋聖角換わり2022/5/24棋聖戦第1局直●藤井聡太棋聖永瀬拓矢王座角換わり2022/6/15棋聖戦第2局〇永瀬拓矢王座藤井聡太棋聖角換わり2022/6/28-29王位戦第1局●豊島将之九段藤井聡太王位角換わり2022/7/4棋聖戦第3局〇藤井聡太棋聖永瀬拓矢王座角換わり2022/7/13-14王位戦第2局〇藤井聡太王位豊島将之九段角換わり2022/7/18棋聖戦第4局〇永瀬拓矢王座藤井聡太棋聖相掛かり2022/7/20-21王位戦第3局〇豊島将之九段藤井聡太王位角換わり2022/8/24-25王位戦第4局〇藤井聡太王位豊島将之九段角換わり2022/9/5-6王位戦第5局〇豊島将之九段藤井聡太王位角換わり2022/10/7-8竜王戦第1局●広瀬章人八段藤井聡太竜王角換わり2022/10/21-22竜王戦第2局〇藤井聡太竜王広瀬章人八段角換わり2022/10/28-29竜王戦第3局〇広瀬章人八段藤井聡太竜王相掛かり2022/11/8-9竜王戦第4局〇藤井聡太竜王広瀬章人八段角換わり2022/11/25-26竜王戦第5局●広瀬章人八段藤井聡太竜王相掛かり2022/12/2-3竜王戦第6局〇藤井聡太竜王広瀬章人八段角換わり2023/1/8-9王将戦第1局〇藤井聡太王将羽生善治九段角換わり2023/1/21-22王将戦第2局●羽生善治九段藤井聡太王将相掛かり2023/1/28-29王将戦第3局〇藤井聡太王将羽生善治九段対雁木2023/2/5棋王戦第1局〇藤井聡太竜王渡辺明棋王角換わり2023/2/9-10王将戦第4局●羽生善治九段藤井聡太王将角換わり2023/2/18棋王戦第2局〇渡辺明棋王藤井聡太竜王角換わり2023/2/25-26王将戦第5局〇藤井聡太王将羽生善治九段横歩取り2023/3/5棋王戦第3局●藤井聡太竜王渡辺明棋王角換わり2023/3/11-12王将戦第6局〇羽生善治九段藤井聡太王将角換わり2023/3/19棋王戦第4局〇渡辺明棋王藤井聡太竜王角換わり2023/4/5-6名人戦第1局〇渡辺明名人藤井聡太竜王その他居飛車2023/4/11叡王戦第1局〇藤井聡太叡王菅井竜也八段居飛車vs三間飛車2023/4/23叡王戦第2局●菅井竜也八段藤井聡太叡王三間飛車vs居飛車2023/4/27-28名人戦第2局〇藤井聡太竜王渡辺明名人その他居飛車2023/5/6叡王戦第3局〇藤井聡太叡王菅井竜也八段居飛車vs三間飛車2023/5/13-14名人戦第3局●渡辺明名人藤井聡太竜王矢倉vs雁木2023/5/21-22名人戦第4局〇藤井聡太竜王渡辺明名人後手雁木2023/5/28叡王戦第4局千菅井竜也八段藤井聡太叡王三間飛車vs居飛車2023/5/28叡王戦第4局指直1千藤井聡太叡王菅井竜也八段居飛車vs三間飛車2023/5/28叡王戦第4局指直2〇菅井竜也八段藤井聡太叡王三間飛車vs居飛車2023/5/31-6/1名人戦第5局〇渡辺明名人藤井聡太竜王菊水矢倉vs雁木2023/6/5棋聖戦第1局〇藤井聡太棋聖佐々木大地七段角換わり2023/6/23棋聖戦第2局●佐々木大地七段藤井聡太棋聖相掛かり2023/7/3棋聖戦第3局〇藤井聡太棋聖佐々木大地七段角換わり2023/7/7-8王位戦第1局〇藤井聡太王位佐々木大地七段横歩取り2023/7/13-14王位戦第2局〇佐々木大地七段藤井聡太王位相掛かり2023/7/18棋聖戦第4局〇佐々木大地七段藤井聡太棋聖相掛かり2023/7/25-26王位戦第3局〇藤井聡太王位佐々木大地七段角換わり2023/8/15-16王位戦第4局●佐々木大地七段藤井聡太王位相掛かり2023/8/22-23王位戦第5局〇藤井聡太王位佐々木大地七段横歩取り2023/8/31王座戦第1局●藤井聡太竜王・名人永瀬拓矢王座角換わり2023/9/12王座戦第2局〇永瀬拓矢王座藤井聡太竜王・名人角換わり2023/9/27王座戦第3局〇藤井聡太竜王・名人永瀬拓矢王座後手雁木2023/10/6-7竜王戦第1局〇伊藤匠七段藤井聡太竜王相掛かり2023/10/11王座戦第4局〇永瀬拓矢王座藤井聡太竜王・名人角換わり2023/10/17-18竜王戦第2局〇藤井聡太竜王伊藤匠七段角換わり2023/10/25-26竜王戦第3局〇伊藤匠七段藤井聡太竜王相掛かり2023/11/10-11竜王戦第4局〇藤井聡太竜王伊藤匠七段角換わり2024/1/7-8王将戦第1局〇菅井竜也八段藤井聡太王将三間飛車vs居飛車2024/1/20-21王将戦第2局〇藤井聡太王将菅井竜也八段居飛車vs三間飛車2024/1/27-28王将戦第3局〇菅井竜也八段藤井聡太王将向かい飛車vs居飛車2024/2/4棋王戦第1局持藤井聡太棋王伊藤匠七段角換わり2024/2/7-8王将戦第4局〇藤井聡太王将菅井竜也八段居飛車vs三間飛車2024/2/4棋王戦第2局〇伊藤匠七段藤井聡太棋王角換わり2024/3/3棋王戦第3局〇伊藤匠七段藤井聡太棋王角換わり2024/3/17棋王戦第4局〇藤井聡太棋王伊藤匠七段その他居飛車2024/4/7叡王戦第1局〇藤井聡太叡王伊藤匠七段角換わり2024/4/10-11名人戦第1局〇藤井聡太名人豊島将之九段横歩取り2024/4/20叡王戦第2局●伊藤匠七段藤井聡太叡王角換わり2024/4/23-24名人戦第2局〇豊島将之九段藤井聡太名人相掛かり2024/5/2叡王戦第3局●藤井聡太叡王伊藤匠七段角換わり2024/5/8-9名人戦第3局〇藤井聡太名人豊島将之九段後手雁木2024/5/18-19名人戦第4局●豊島将之九段藤井聡太名人横歩取り2024/5/26-27名人戦第5局〇藤井聡太名人豊島将之九段後手四間飛車2024/5/31叡王戦第4局〇伊藤匠七段藤井聡太叡王角換わり2024/6/6棋聖戦第1局〇山崎隆之八段藤井聡太棋聖相掛かり2024/6/17棋聖戦第2局〇藤井聡太棋聖山崎隆之八段後手向かい飛車2024/6/20叡王戦第5局●藤井聡太叡王伊藤匠七段角換わり2024/7/1棋聖戦第3局〇山崎隆之八段藤井聡太棋聖相掛かり2024/7/6-7王位戦第1局千藤井聡太王位渡辺明九段その他居飛車2024/7/6-7王位戦第1局指直〇渡辺明九段藤井聡太王位相掛かり2024/7/17-18王位戦第2局●渡辺明九段藤井聡太王位相掛かり2024/7/30-31王位戦第3局〇藤井聡太王位渡辺明九段角換わり2024/8/19-20王位戦第4局〇渡辺明九段藤井聡太王位その他居飛車2024/8/27-28王位戦第5局〇藤井聡太王位渡辺明九段後手雁木2024/9/4王座戦第1局〇永瀬拓矢九段藤井聡太王座角換わり2024/9/18王座戦第2局〇藤井聡太王座永瀬拓矢九段角換わり2024/9/30王座戦第3局〇永瀬拓矢九段藤井聡太王座角換わり2024/10/5-6竜王戦第1局〇藤井聡太竜王佐々木勇気八段角換わり2024/10/19-20竜王戦第2局●佐々木勇気八段藤井聡太竜王先手矢倉右玉2024/10/25-26竜王戦第3局〇藤井聡太竜王佐々木勇気八段後手向かい飛車2024/11/15-16竜王戦第4局●佐々木勇気八段藤井聡太竜王角換わり2024/11/27-28竜王戦第5局〇藤井聡太竜王佐々木勇気八段後手雁木2024/12/11-12竜王戦第6局〇佐々木勇気八段藤井聡太竜王相掛かり2025/1/12-13王将戦第1局〇永瀬拓矢九段藤井聡太王将相掛かり2025/1/25-26王将戦第2局〇藤井聡太王将永瀬拓矢九段横歩取り2025/2/2棋王戦第1局〇藤井聡太棋王増田康宏八段角換わり2025/2/5-6王将戦第3局〇永瀬拓矢九段藤井聡太王将角換わり2025/2/15-16王将戦第4局●藤井聡太王将永瀬拓矢九段角換わり2025/2/22棋王戦第2局〇増田康宏八段藤井聡太棋王後手雁木2025/3/2棋王戦第3局千藤井聡太棋王増田康宏八段角換わり2025/3/2棋王戦第3局指直〇増田康宏八段藤井聡太棋王後手雁木2025/3/8-9王将戦第5局〇永瀬拓矢九段藤井聡太王将後手雁木2025/4/9-10名人戦第1局〇永瀬拓矢九段藤井聡太名人角換わり2025/4/29-30名人戦第2局〇藤井聡太名人永瀬拓矢九段角換わり2025/5/9-10名人戦第3局〇永瀬拓矢九段藤井聡太名人矢倉2025/5/17-18名人戦第4局千藤井聡太名人永瀬拓矢九段角換わり2025/5/17-18名人戦第4局指直●永瀬拓矢九段藤井聡太名人角換わり2025/5/29-30名人戦第5局千永瀬拓矢九段藤井聡太名人角換わり2025/5/29-30名人戦第5局指直〇藤井聡太名人永瀬拓矢九段角換わり2025/6/3棋聖戦第1局〇杉本和陽六段藤井聡太棋聖先手三間飛車2025/6/18棋聖戦第2局〇藤井聡太棋聖杉本和陽六段後手四間飛車2025/6/30棋聖戦第3局〇杉本和陽六段藤井聡太棋聖先手ゴキゲン中飛車2025/7/5-6王位戦第1局〇永瀬拓矢九段藤井聡太王位角換わり2025/7/15-16王位戦第2局〇藤井聡太王位永瀬拓矢九段角換わり2025/7/29-30王位戦第3局〇永瀬拓矢九段藤井聡太王位後手雁木2025/8/19-20王位戦第4局●藤井聡太王位永瀬拓矢九段角換わり2025/8/26-27王位戦第5局●永瀬拓矢九段藤井聡太王位角換わり2025/9/4王座戦第1局〇伊藤匠叡王藤井聡太王座後手雁木2025/9/9-10王位戦第6局〇藤井聡太王位永瀬拓矢九段角換わり2025/9/18王座戦第2局●藤井聡太王座伊藤匠叡王角換わり2025/9/30王座戦第3局●伊藤匠叡王藤井聡太王座相掛かり2025/10/3-4竜王戦第1局〇藤井聡太竜王佐々木勇気八段横歩取り2025/10/7王座戦第4局〇藤井聡太王座伊藤匠叡王その他居飛車2025/10/16-17竜王戦第1局〇佐々木勇気八段藤井聡太竜王角換わり肩書は当時のもの。千は千日手。持は持将棋。藤井聡太竜王・名人のこれまでのタイトル戦の全成績は、116勝29敗1持将棋9千日手で、勝率.800。戦型はすべて居飛車で、相掛かりが26勝8敗2千日手、角換わりが47勝17敗1持将棋4千日手。ほかに相居飛車系の将棋で30勝4敗1千日手、対抗形の居飛車側で13勝1敗2千日手となっています。藤井聡太が振り飛車?2024年の王位戦第4局(対渡辺明九段)では、後手番で5二飛と矢倉中飛車の戦型を藤井王位が採用しました。純粋な振り飛車ではありませんが、藤井聡太がタイトル戦で飛車を振った貴重な棋譜となっています。先手番では61勝10敗1持将棋5千日手、後手番でも55勝19敗4千日手。どこをどう切り取ってもスゴイ数字しか出てこない実績になってます。タイトル通算獲得数は31期(奪取8、防衛23)藤井聡太竜王・名人はこれまでタイトルを通算で31期獲得。これは歴代4位タイ(渡辺明九段と同じ)の記録となっています(歴代1位は羽生善治九段の99期)竜王4期2021年〜防衛中名人3期2023年度〜防衛中叡王3期2021年度〜2023年度王位6期2020年度〜防衛中(永世王位獲得)王座2期2023年度〜防衛中棋王3期2022年度〜防衛中王将4期2021年度〜防衛中棋聖6期2020年度〜防衛中(永世棋聖獲得)期年月タイトル結果勝敗相手120/6-7棋聖獲得3-1渡辺明220/7-8王位獲得(二冠)4-0木村一基321/6-7棋聖防衛3-0渡辺明421/6-8王位防衛4-1豊島将之521/7-9叡王獲得(三冠)3-2豊島将之621/10-11竜王獲得(四冠)4-0豊島将之722/1-2王将獲得(五冠)4-0渡辺明822/4-5叡王防衛3-0(1)出口若武922/5-7棋聖防衛3-1(2)永瀬拓矢1022/6-9王位防衛4-1豊島将之1122/10-12竜王防衛4-2広瀬章人1223/1-3王将防衛4-2羽生善治1323/2-3棋王獲得(六冠)3-1渡辺明1423/4-5叡王防衛3-1(2)菅井竜也1523/4-6名人獲得(七冠)4-1渡辺明1623/6-7棋聖防衛3-1佐々木大地1723/7-8王位防衛4-1佐々木大地1823/8-10王座獲得(八冠)3-1永瀬拓矢1923/10-11竜王防衛4-0伊藤匠2024/1-2王将防衛4-0菅井竜也2124/2-3棋王防衛3-0(1持)伊藤匠2224/4-5名人防衛4-1豊島将之2324/6-7棋聖防衛3-0山崎隆之2424/7-8王位防衛4-1渡辺明2524/9王座防衛3-0永瀬拓矢2624/10-12竜王防衛4-2佐々木勇気2725/2-3棋王防衛3-0増田康宏2825/1-3王将防衛4-1永瀬拓矢2925/4-5名人防衛4-1(2)永瀬拓矢3025/6棋聖防衛4-1(2)杉本和陽3125/7-9王位防衛4-1(2)永瀬拓矢勝敗の()は千日手藤井聡太がタイトル戦で負けた相手一覧これまで藤井聡太竜王・名人がタイトルを失ったのは2024年度の叡王戦のみとなっています。永瀬拓矢九段6敗棋聖戦(2022)、王座戦(2023)、王将戦(2025)、名人戦(2025)、王位戦(2025)伊藤匠叡王5敗叡王戦(2024)タイトル失冠、王座戦(2025)豊島将之九段5敗名人戦(2024)、王位戦(2021,2022)、叡王戦(2021)渡辺明九段4敗棋聖戦(2020)、棋王戦(2023)、名人戦(2023)、王位戦(2024)佐々木勇気八段2敗竜王戦(2024)広瀬章人九段2敗竜王戦(2022)羽生善治九段2敗王将戦(2023)佐々木大地七段2敗棋聖戦(2023)、王位戦(2023)菅井竜也八段1敗叡王戦(2023)今後の藤井聡太タイトル戦日程藤井聡太七冠の次のタイトル戦は10月28日(火)に行われる王座戦五番勝負第5局(対伊藤匠叡王)です。現在保持しているタイトルの防衛戦日程王座2025年9月開幕対伊藤匠叡王(〇●●〇)竜王2025年10月開幕開幕対永瀬拓矢九段王将2025年度棋王2025年度名人2026年度棋聖2026年度王位2026年度終了した2025年度のタイトル戦結果王位戦7番勝負(藤井聡太王位vs永瀬拓矢九段)4勝2敗で藤井聡太王位がタイトル防衛。日程対局場場所結果第1局7月5日(土)6日(日)合掌レストラン大蔵愛知県小牧市千日手→〇藤井王位(先手)第2局7月15日(火)16日(水)中の坊瑞苑兵庫県神戸市〇藤井王位(先手)第3局7月29日(火)30日(水)ポルトムインターナショナル北海道北海道千歳市〇藤井王位(後手)第4局8月19日(火)20日(水)宗像ユリックス福岡県宗像市〇永瀬九段(後手)第5局8月26日(火)27日(水)渭水苑徳島県徳島市〇永瀬九段(先手)第6局9月9日(火)10日(水)将棋会館東京都渋谷区〇藤井王位(先手)棋聖戦5番勝負(藤井聡太棋聖vs杉本和陽六段)3勝0敗で藤井聡太棋聖がタイトル防衛。日程対局場場所結果第1局6月 3日(火)日光金谷ホテル栃木県日光市〇藤井棋聖(後手)第2局6月18日(水)ホテル ニューアワジ兵庫県洲本市〇藤井棋聖(先手)第3局6月30日(月)龍宮城スパホテル三日月千葉県木更津市〇藤井棋聖(後手)名人戦7番勝負(藤井聡太名人vs永瀬拓矢九段)4勝1敗2千日手で藤井聡太名人がタイトル防衛。日程対局場場所勝者第1局4月9日(水)10日(木)ホテル椿山荘東京東京都文京区〇藤井名人(後手)第2局4月29日(火)30日(水)羽田空港第1ターミナル東京都大田区〇藤井名人(先手)第3局5月9日(金)10日(土)ホテル日航関西空港大阪府泉佐野市〇藤井名人(後手)第4局5月17日(土)18日(日)宇佐神宮大分県宇佐市千日手→〇永瀬九段(先手)第5局5月29日(木)30日(金)ホテル山水茨城県古河市千日手→〇藤井名人(先手)終了した2024年度のタイトル戦結果王将戦7番勝負(藤井聡太王将vs永瀬拓矢九段)4勝1敗で藤井聡太王将がタイトル防衛。日程対局場場所勝者第1局1月12日(日)13日(月)掛川城二の丸茶室静岡県掛川市〇藤井王将(後手)第2局1月25日(土)26日(日)伏見稲荷大社京都府京都市〇藤井王将(先手)第3局2月5日(水)6日(木)オーベルジュ ときと東京都立川市〇藤井王将(後手)第4局2月15日(土)16日(日)摂津峡花の里温泉山水館大阪府高槻市〇永瀬九段(後手)第5局3月8日(土)9日(日)旧渋沢邸『中の家』埼玉県深谷市〇藤井王将(後手)棋王戦5番勝負(藤井聡太棋王vs増田康宏八段)3勝0敗で藤井聡太棋王がタイトル防衛。日程対局場場所勝者第1局2月2日(日)文化プラザかるぽーと高知県高知市〇藤井棋王(先手)第2局2月22日(土)北國新聞会館石川県金沢市〇藤井棋王(後手)第3局3月2日(日)新潟グランドホテル新潟県新潟市千日手→〇藤井棋王(後手)竜王戦7番勝負(藤井聡太竜王vs佐々木勇気八段)4勝2敗で藤井聡太竜王がタイトル防衛。日程対局場場所結果第1局10月5日(土)6日(日)セルリアンタワー能楽堂東京都渋谷区○藤井竜王(先手)第2局10月19日(土)20日(日)あわら温泉 美松福井県あわら市○佐々木勇八段(先手)第3局10月25日(金)26日(土)総本山仁和寺京都府京都市○藤井竜王(先手)第4局11月15日(金)16日(土)おにクル大阪府茨木市○佐々木勇八段(先手)第5局11月27日(水)28日(木)和歌山城ホール和歌山県和歌山市○藤井竜王(先手)第6局12月11日(水)12日(木)指宿白水館鹿児島県指宿市○藤井竜王(後手)王座戦5番勝負(藤井聡太王座vs永瀬拓矢九段)3勝0敗で藤井聡太王座がタイトル防衛。日程対局場場所結果第1局9月 4日(水)元湯陣屋神奈川県秦野市〇藤井王座(後手)第2局9月18日(水)名古屋マリオットアソシアホテル愛知県名古屋市〇藤井王座(先手)第3局9月30日(月)ウェスティン都ホテル京都京都府京都市〇藤井王座(後手)王位戦7番勝負(藤井聡太王位vs渡辺明九段)4勝1敗で藤井聡太王位がタイトル防衛。日程対局場場所結果第1局7月 6日(土) 7日(日)徳川園愛知県名古屋市千日手(藤井先手)→〇藤井王位(後手)第2局7月17日(水)18日(木)湯元 啄木亭北海道函館市〇渡辺九段(先手)第3局7月30日(火)31日(水)渭水苑徳島県徳島市〇藤井王位(先手)第4局8月19日(月)20日(火)洋々閣佐賀県唐津市〇藤井王位(後手)第5局8月27日(火)28日(水)中の坊瑞苑兵庫県神戸市〇藤井王位(先手)棋聖戦5番勝負(藤井聡太棋聖vs山崎隆之八段)3勝0敗で藤井聡太棋聖がタイトル防衛。日程対局場場所結果第1局6月 6日(木)龍宮城スパホテル三日月千葉県木更津市○藤井棋聖(後手)第2局6月17日(月)高志の宿 高島屋新潟県新潟市○藤井棋聖(先手)第3局7月 1日(月)亀岳林 万松寺愛知県名古屋市○藤井棋聖(後手)叡王戦5番勝負(藤井聡太叡王vs伊藤匠七段)3勝2敗で伊藤匠七段がタイトル獲得。日程対局場場所結果第1局4月 7日(日)か茂免愛知県名古屋市○藤井叡王(先手)第2局4月20日(土)アパリゾート佳水郷石川県加賀市○伊藤七段(先手)第3局5月 2日(木)名古屋東急ホテル愛知県名古屋市○伊藤七段(後手)第4局5月31日(金)柏の葉カンファレンスセンター千葉県柏市○藤井叡王(後手)第5局6月20日(木)常磐ホテル山梨県甲府市○伊藤七段(後手)名人戦7番勝負(藤井聡太名人vs豊島将之九段)4勝1敗で藤井聡太名人がタイトル防衛。日程対局場場所結果第1局4月10日(水)11日(木)ホテル椿山荘東京都文京区○藤井名人(先手)第2局4月23日(火)24日(水)成田山新勝寺千葉県成田市○藤井名人(後手)第3局5月8日(水)9日(木)羽田空港第1ターミナル東京都大田区○藤井名人(先手)第4局5月18日(土)19日(日)割烹旅館もみや大分県別府市○豊島九段(先手)第5局5月26日(日)27日(月)ホテルオホーツクパレス北海道紋別市○藤井名人(先手)藤井聡太八冠への再挑戦日程藤井聡太八冠への再チャレンジは、現在保持しているタイトルを防衛したうえで、叡王位を獲得する必要があります。叡王位への挑戦権を得るには、16名による本戦トーナメントを勝ち抜かなければなりません(4連勝)。叡王戦本戦トーナメントの組み合わせが決定し、1回戦は棋王戦への挑戦権を獲得した増田康宏八段に決まりました。対局は1月8日(水)。いよいよ8冠ロードへの再スタートです。藤井聡太八冠がタイトル戦でこれまで訪問した都道府県は23藤井八冠がこれまでタイトル戦で対局(訪問)したのは23都道府県+1海外。ほぼ半分の都道府県を訪問したことになります。藤井八冠がこれまでにタイトル戦で訪問した都道府県北海道、岩手県、福島県、栃木県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、山梨県、長野県、静岡県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、島根県、山口県、徳島県、福岡県、佐賀県、鹿児島県ほかに海外対局でベトナムを訪問しています。-->

観る将棋部 〜気ままに将棋観戦〜

「 藤井聡太 」の検索結果

-

-

藤井聡太の年収は?その驚異的な収入と将棋界の稼ぎ方を徹底解説将棋のプロ棋士がどうやって収入を得ているのか、具体的にどれくらい稼いでいるのかは、意外と知られていません。そこで、藤井聡太の年収だけでなく、将棋界における収入の仕組みや背景にも焦点を当てて解説します。藤井聡太竜王・名人の年収内訳藤井聡太竜王・名人の収入源は以下の3つに分類されます。対局料賞金スポンサー契約やメディア出演料対局料とは?プロ棋士は対局ごとに「対局料」を受け取ります。これは棋士のランクによって金額が異なります。例えば、タイトル戦や順位戦での対局料は高額で、特にタイトル戦になると1局あたり数百万円を超えることもあります。藤井聡太竜王・名人は現在、7つのタイトルを保持しているため、それに伴う対局料も高額です。賞金は?賞金は、タイトルを獲得した際(*)に得られるもので、、将棋界で最も権威ある「竜王戦」の優勝賞金は約4400万円と言われています。その他のタイトル戦でも数千万円の賞金がかかっています。(*)タイトルを獲得した際とは、新規獲得だけでなくタイトルを防衛した際も含まれます。竜王戦以外のタイトル戦の賞金額は公表されていませんが、名人戦が2,000万〜3,500万円、叡王戦が1,600万〜2,000万円、王位戦が800万〜1,200万円、王座戦が700万〜1,100万円、棋王戦が500万〜600万円、王将戦と棋聖戦はそれぞれ300万円といわれています。スポンサー契約やメディア出演藤井聡太竜王・名人は、その若さと才能、そして爽やかなキャラクターで、多くの企業から注目されています。彼が出演するCMや広告も多く、スポンサー契約による収入も彼の年収を大きく押し上げています。こうしたスポンサー契約に伴う収入は数千万円規模と予想されます。また、メディアへの出演や、将棋イベントでの出演料も大きな収入源です。主なスポーツ選手の年収はどのぐらいクリスティアーノ・ロナウドサッカー約373億円大谷翔平野球約84億円ダルビッシュ有野球約39億円八村塁バスケットボール約28億円羽生結弦フィギュアスケート約10億円いすれも2024年の推定ケタちがいの金額ばかりですが、将棋の棋士はスポーツ選手よりも現役期間が長いので、生涯年収で比較するとスポーツ選手との差が縮まります。プロ野球選手の年俸と比較すると…日本のプロ野球選手の年俸(2025年)トップ5はこちら。1位マルティネス12億円巨人2位オスナ10億円ソフトバンク2位モイネロ10億円ソフトバンク4位バウアー9億3000万円DeNA5位スチュワート・ジュニア7億円ソフトバンク外国人選手が上位を占めていて、日本人選手でトップは村上宗隆選手(ヤクルト)の6億円。藤井聡太竜王・名人の対局料(2024年対局料)1.7億円に近い選手は、秋山翔吾(広島)1億8000万円、今井達也(西武)1億8000万円、田口麗斗(ヤクルト)1億7500万円となっています。ちなみに、藤井聡太竜王・名人と同学年になる?橋宏斗(中日)投手は1億2000万円です。藤井聡太と?橋宏斗?橋宏斗投手は2002年8月9日生まれで愛知県尾張旭市出身、藤井聡太竜王・名人は2002年7月19日生まれで愛知県瀬戸市出身。二人は誕生日が21日違いで、出身も隣町となっています。藤井聡太の年収(2024年対局料・獲得賞金)は約1.7億円2024年の獲得賞金・対局料ベスト10が発表されました。1位はもちろん藤井聡太七冠で1億7,556万円。2位には叡王位を獲得した伊藤匠叡王(4,364万円)がランクインしました。10位までの獲得賞金・対局料の合計は4億643万円で、このうちの43.2%(1億7,556万円)を藤井七冠が占めています。1位藤井聡太竜王・名人1億7,556万円2位伊藤匠叡王4,364万円3位永瀬拓矢九段3,026万円4位佐々木勇気八段2,900万円5位渡辺明九段2,594万円6位広瀬章人九段2,461万円7位豊島将之九段2,348万円8位山崎隆之八段2,124万円9位菅井竜也八段1,648万円10位羽生善治九段1,622万円(データ出所「日本将棋連盟サイト」)2023年の藤井聡太の年収は約1.8億円2023年も1位はもちろん藤井聡太七冠で1億8,634万円。2位の渡辺明九段(4,562万円)とは4倍以上の差があります。10位までの獲得賞金・対局料の合計は4億1,947万円で、このうちの44.4%(1億8,634万円)を藤井八冠が占めています。1位藤井聡太 竜王・名人1億8,634万円2位渡辺明九段4,562万円3位永瀬拓矢九段3,509万円4位広瀬章人九段3,066万円5位羽生善治九段2,604万円6位豊島将之九段2,223万円7位菅井竜也八段1,959万円8位佐々木大地七段1,881万円9位稲葉陽八段1,781万円10位伊藤匠七段1,728万円(データ出所「日本将棋連盟サイト」)囲碁棋士の賞金ランキングは?2023年の囲碁棋士の賞金ランキングは、1位が一力遼棋聖で約1億1,972万円、2位が芝野虎丸名人の約6,794万円、3位が井山裕太王座が約6,318万円となっています。藤井聡太の総獲得賞金額はすでに4億円超(2023年度終了時点)金額が公表される対局料・獲得賞金ベスト10に入った2019年以降の藤井八冠の対局料・獲得賞金額を見ると、2023年までで合計4億4,497万円となっています。年対局料・獲得賞金(万円)累計順位202318,63444,4971位202212,20525,5831位20216,99613,6853位20204,5546,6624位20192,1082,1089位藤井聡太と他の棋士の年収はどのぐらいちがう?2019年から2023年までの対局料・獲得賞金を藤井聡太竜王・名人と他の棋士でくらべてみるとこうなります。年藤井聡太(万円)2位(1位)棋士(万円)差(万円)202318,634(1位)渡辺明4,56214,072202212,205(1位)渡辺明7,0635,14220216,996(3位)渡辺明8,194-1,19820204,554(4位)豊島将之10,645-6,09120192,108(9位)豊島将之7,157-5,0492023年は八冠を独占したこともあり、2位の渡辺明九段との差が1億超え。賞金面で見ても一気に他の棋士と差を広げたことがわかります。藤井聡太の年収をスポーツ選手と比較藤井聡太の年収を同年齢のプロ野球選手と比較2002年7月19日生まれの藤井聡太七冠と同年齢のプロ野球選手には山下舜平大(オリックス、2002年7月16日生まれ)、?橋宏斗(中日、2002年8月9日生まれ)がいます。二人とも日本の将来のエースと言われている逸材ですね。この2人と藤井聡太七冠の年収を比べてみました。藤井聡太山下舜平大?橋宏斗2024(22歳)4,0006,3002023(21歳)18,6347003,5002022(20歳)12,2057001,4002021(19歳)6,9967001,600単位は万円。山下舜平大、?橋宏斗は推定年俸。高卒でプロ入りした二人に対し、中学生でプロデビューした藤井聡太八冠のほうがプロとしての年数が長いので金額も多くなりますが、同年代と言うことではやはりかなり多いですね。ちなみに、大谷翔平と同年齢のときで比べてみると、こうなります。藤井聡太大谷翔平19歳6,9961,50020歳12,2053,00021歳18,63410,00022歳20,000単位は万円。山下舜平大、大谷翔平は推定年俸。大谷は21歳で1億円、22歳で2億円に達しています。プロ野球選手は一気に上がりますからね。一方、藤井聡太八冠は21歳で約2億円。八冠を達成してこの金額ですから、ここから大幅に上がることは考えられません。二十歳のときの年収(2022年)を他の競技と比較棋士の主な収入である獲得賞金・対局料は年間ランキングが毎年発表されています。2022年度の1位は、藤井聡太で獲得賞金・対局料の合計は1億2,205万円。ここにはCM出演料などは含まれないので、これが年収というわけではないのですが、庶民から見れば高額であることは間違いありませんよね。ただ、ほかの競技などと比べるとどうなのでしょうか?調べてみました。竜王戦の4,400万円が最高賞金タイトル戦の中で最も優勝賞金が高額なのは竜王戦で4,400万円となっています。プロ野球の山本由伸投手は年俸6億5000万円(推定)高収入のスポーツ選手として馴染があるのはプロ野球選手ですね(契約更改もニュースになりますし)。プロ野球の年俸(2023年)1位はオリックスの山本由伸投手で6億5000万円(以下すべて推定)。大リーグと比べちゃうと少ないのでしょうが、日本のプロ野球でも、ここまでもらえる時代になりました。牧(DeNA)、西川(広島)、島内(楽天)が藤井聡太と同じ藤井聡太七冠の約1億2000万円という金額は、プロ野球選手の年俸だと牧秀悟、三嶋一輝、桑原将志(DeNA)、西川龍馬(広島)、福田秀平(ロッテ)、島内宏明(楽天)と同じです(いずれも推定年俸1億2000万円)。けっこう、渋い選手が来ましたね。プロ野球を見ている人なら知っていますが、野球を見ない人はピンと来ないかもしれません。ちなみに、ヤクルトの村上宗隆選手(23歳)は6億円です。プロ野球選手のほうが現役期間が短いので、一年単位で比べるとこうなるんですね。藤井聡太八冠は、あと20年以上(30年以上?もっと?)は余裕で稼げるでしょうが、プロ野球選手だとそうはいきません。その差でしょうね。スポーツ選手でも、比較的現役期間が長い競馬の騎手でくらべてみました。JRAの川田将雅騎手は年収1億5,785万円(2022年推計)JRA(日本中央競馬会)の騎手の年収も計算してみました。騎手は獲得賞金の5%が取り分となるので、2022年の獲得賞金で計算するとトップは川田将雅騎手で1億5,785万円。藤井八冠より多いですね。藤井聡太七冠の年収に近いのは横山武史(24歳)騎手の1億1,700万円で、この金額は騎手の中では3位になります。若いうちから長い期間、稼げるという点で騎手と棋士は共通してますね。ただ、最初にも記載しましたが藤井聡太七冠の1億2,205万円という数字は獲得賞金・対局料のみの金額です。CM出演料などは含まれていないので、実際の年収はもっと高額なのは言うまでもありません。棋士の賞金ランキング将棋と囲碁で比較(2024年賞金ランキング)将棋棋士賞金(万円)囲碁棋士賞金(万円)1位藤井聡太竜王・名人17,556一力遼棋聖12,1822位伊藤匠叡王4,364井山裕太王座5,7453位永瀬拓矢九段3,026芝野虎丸九段4,8374位佐々木勇気八段2,900藤沢里菜女流本因坊3,5195位渡辺明九段2,594上野愛咲美女流立葵杯2,0396位広瀬章人九段2,461許家元九段1,5567位豊島将之九段2,348山下敬吾九段1,3428位山崎隆之八段2,124関航太郎九段1,1959位菅井竜也八段1,648福岡航太朗七段1,16510位羽生善治九段1,622上野梨紗女流棋聖9771位が1億円を超えているのは将棋も囲碁も同じで、2位とは2倍以上の差がついています。過去10年の将棋棋士の年収ランキング過去10年の棋士の年収(対局料・獲得賞金)ランキングはこうなっています。この中で年収1億円を超えたのは、藤井聡太(2022)、豊島将之(2020)、羽生善治(2015,2014)、渡辺明(2013)です。順位2022年2021年2020年2019年2018年1藤井聡太渡辺明豊島将之豊島将之羽生善治2渡辺明豊島将之渡辺明広瀬章人佐藤天彦3豊島将之藤井聡太永瀬拓矢渡辺明渡辺明4永瀬拓矢永瀬拓矢藤井聡太永瀬拓矢豊島将之5斎藤慎太郎羽生善治広瀬章人羽生善治広瀬章人6広瀬章人斎藤慎太郎羽生善治佐藤天彦高見泰地7菅井竜也木村一基久保利明木村一基久保利明8佐藤天彦糸谷哲郎木村一基久保利明斎藤慎太郎9山崎隆之稲葉陽丸山忠久藤井聡太菅井竜也10稲葉陽菅井竜也千田翔太斎藤慎太郎深浦康市順位2017年2016年2015年2014年2013年1渡辺明羽生善治羽生善治羽生善治渡辺明2佐藤天彦渡辺明糸谷哲郎森内俊之羽生善治3羽生善治佐藤天彦渡辺明渡辺明森内俊之4久保利明糸谷哲郎森内俊之郷田真隆郷田真隆5丸山忠久山崎隆之行方尚史豊島将之丸山忠久6稲葉陽郷田真隆佐藤天彦行方尚史佐藤康光7菅井竜也豊島将之郷田真隆三浦弘行行方尚史8中村太地丸山忠久豊島将之深浦康市谷川浩司9松尾歩三浦弘行深浦康市佐藤康光久保利明10佐藤康光深浦康市広瀬章人木村一基三浦弘行(敬称略。出所:日本将棋連盟公式サイトをもとに集計)この10年間だけの集計では、渡辺明九段が7億1,373万円、羽生善治九段が6億2,178万円となります。1位の棋士の対局料・獲得賞金額(過去10年)年1位棋士1位金額(万円)TOP10合計(万円)1位割合(TOP10比)2022藤井聡太12,20540,67430.0%2021渡辺 明8,19441,45719.8%2020豊島将之10,64541,97225.4%2019豊島将之7,15742,38216.9%2018羽生善治7,55238,20319.8%2017渡辺 明7,53437,04620.3%2016羽生善治9,15040,74422.5%2015羽生善治11,90040,10429.7%2014羽生善治11,49940,23328.6%2013渡辺 明10,25539,18426.2%「TOP10合計」は上位10棋士の対局料・獲得賞金額の合計。八冠達成前の2022年度の段階で藤井聡太竜王が上位10棋士の対局料・獲得賞金合計の30%を占めています。2023年度はさらにアップするので、どこまで行くのか注目です。

-

藤井聡太竜王・名人の初の永世称号獲得状況藤井聡太竜王・名人が保持している永世位は2つ。永世棋聖と永世王位です。3つ目のターゲットとなっているのは永世竜王で、今期(2025年度竜王戦、対佐々木勇気八段)でタイトル防衛に成功すれば、「連続5期」の条件を満たし、永世竜王の称号を獲得することになります。永世称号を名乗るのは引退後。本人としては「一局一局を大切にし、将棋の内容を高める」というのが目標なのでしょうが、見ているほうとしてはわかりやすい目標があると観戦にも力が入りますよね。そこで、注目なのが永世称号です。藤井聡太「六冠」の次の目標「永世称号」とは将棋では、タイトルを一定の回数獲得すると永世称号というものが与えられます。永世(名誉)称号条件保持者(2025年10月時点)永世竜王連続5期または通算7期渡辺明、羽生善治永世名人通算5期木村義雄、大山康晴、中原誠、谷川浩司、森内俊之、羽生善治永世王位連続5期または通算10期大山康晴、中原誠、羽生善治、藤井聡太永世叡王通算5期なし名誉王座連続5期または通算10期中原誠、羽生善治永世棋王連続5期羽生善治、渡辺明永世王将通算10期大山康晴、羽生善治永世棋聖通算5期大山康晴、中原誠、米長邦雄、羽生善治、佐藤康光、藤井聡太(補足)八大タイトルのうち王座だけが永世ではなく「名誉」となります。この永世称号は棋士が引退後に名乗るもので、これまでに永世称号を獲得した棋士は上の表のように数えるほどしかいません(羽生九段は永世称号を7つ持っている永世七冠)。谷川浩司十七世名人谷川浩司九段は60歳を迎えたときに、特例(これまでの実績と将棋界への貢献を考慮)として現役のまま十七世名人を襲名することになりました。藤井聡太六冠の永世称号への進捗状況は次のようになっています。永世(名誉)称号条件藤井八冠の状況最短での獲得永世棋聖通算5期連続6期(2024年度で達成)2024年度(達成)永世王位連続5期または通算10期連続6期(2024年度で達成)2024年度(達成)永世竜王連続5期または通算7期連続4期(あと連続1期)2025年度永世棋王連続5期連続3期(あと連続2期)2026年度永世叡王通算5期3期(あと2期)2027年度永世名人通算5期連続3期(あと2期)2027年度名誉王座連続5期または通算10期通算2期(あと連続5期、あと8期)2030年度永世王将通算10期連続4期(あと6期)2031年度2024年度に2つの永世称号を獲得。永世棋聖と永世王位です。藤井竜王・名人が初めて獲得したタイトルが棋聖で、その次に獲得したのが王位でした。棋聖と王位の獲得は2020年で、これまでタイトルを連続で防衛。タイトル5期目(連続)で、「永世棋聖」「永世王位」の獲得となりました。一般棋戦のグランドスラムはすでに達成将棋のプロの公式戦にはタイトル戦以外に一般棋戦と呼ばれるものがあります。これは挑戦者がタイトル保持者に挑むタイトル戦とはちがい、年度ごとに優勝棋士を決める棋戦です。四大一般棋戦朝日杯将棋オープン戦、銀河戦、NHK杯戦、将棋日本シリーズ同一年度に四大一般棋戦のすべてで優勝することをグランドスラムというのですが、藤井八冠は2022年度にグランドスラムを達成しています(史上初)。このため日本将棋連盟公式サイト内の棋戦情報というページには現在のタイトルホルダーと一般棋戦の優勝者の写真が掲載されているのですが、ここが藤井聡太八冠の写真だらけになっています。これも史上初の快挙です。

-

藤井聡太竜王・名人(王位・叡王・王座・棋王・王将・棋聖)藤井聡太「八冠」と呼ぶのが正しいのか?藤井聡太「竜王・名人」と呼ぶのか正しいのか?テレビやネットを観てるとどちらの呼び方も使われていますね。日本将棋連盟公式サイトの棋士データベースでは「藤井聡太竜王・名人(王位・叡王・王座・棋王・王将・棋聖)」と八つのタイトルをすべて表記しているのですが、竜王・名人のあとにカッコつきで残りの6つのタイトルを並べる形式になってます。これは8大タイトルの中でも竜王と名人が別格扱いされていることの証。竜王か名人を保持していれば、他のタイトルを持っていても〇冠とは呼ばれずに●●竜王、●●名人と呼ばれます。三冠や五冠は竜王と名人以外のタイトルを複数持っているときの呼び方。竜王を含めて3つのタイトルを保持しているときは三冠ではなく竜王です。藤井聡太八冠は通称、藤井聡太竜王・名人が正式名というわけで、8つのタイトルすべてを持っている藤井聡太「八冠」ですが、正式な呼び方は「八冠」ではなく「竜王・名人」です。「八冠」が間違いというわけではないのですが、「八冠」とまとめてしまうと8つのタイトルが同格のように思われるので、タイトルの中でも別格として扱われる「竜王」と「名人」を立ててるわけですね。(例外)タイトル戦が行われているときは、そのタイトル名で呼ばれるただし、タイトル戦が行われているときは、そのタイトル名で呼ばれます。例えば、竜王、棋聖、棋王のタイトルを持っているときに棋聖戦が行われれば●●棋聖です。(竜王、棋聖、棋王のタイトルを持っている棋士が王座戦に出るときは●●竜王となる)また、タイトル戦の主催者は常にそのタイトルで呼びます。例えば、スポーツニッポンでは王将戦以外でも藤井王将と表記されています。NHK将棋トーナメントでは藤井聡太NHK杯NHK将棋トーナメント内では前年度に優勝しているので、藤井聡太NHK杯選手権者と表記されています。身内からは「藤井」「聡ちゃん」ちなみに、師匠の杉本昌隆八段は「藤井」、姉弟子の室田伊緒女流二段は「聡ちゃん」と呼んでいますね。実力十三段とよばれた天野宗歩名人が世襲制だった江戸時代の棋士で名人よりも強いとも言われた伝説の棋士天野宗歩(あまの そうほ)七段は「実力十三段」と呼ばれていました。ほかに「実力十三段」と呼ばれたのは九世名人の大橋宗英(おおはし そうえい)。当時は七段が最高の段位だったので、十三段は他の棋士よりも飛びぬけて強いという意味ですね。実力十三段は、そう呼ばれるための規定があるわけではなく、実力が抜き出ていると周りが認めたときにつけられる特別な称号です。藤井聡太竜王・名人も実力十三段と呼ばれる日が来るのか?羽生永世七冠でもそう呼ばれたことがないので、これは相当に高いハードルです。藤井聡太実力十三段。字面としては悪くないですね。

-

将棋のピーク年齢を棋士のタイトル履歴で検証ついに八冠達成。藤井聡太竜王・名人がどこまで強くなるのか気になりますよね。一般的に棋士が最も強くなるのは20代から30代と言われていますが、早熟タイプもいれば、遅咲きタイプもいるハズ。そこで、主な棋士のピーク年齢をタイトル履歴から探ってみました。現役の棋士に対してピーク年齢がいくつだったというのは、すでにピークを過ぎてしまったと言っているようで、失礼なのですが、あくまで現時点でピークと思える年齢ということです。また、いつをピークとするかも見方がいろいろありますが、ここではタイトルを最も多く獲得した年齢をピークとしています。主な棋士のピーク年齢棋士名(敬称略)プロ入りピーク年齢ピーク時実績羽生善治15歳25歳七冠達成谷川浩司14歳29歳四冠達成渡辺明15歳28歳、35歳三冠達成、三冠復帰加藤一二三14歳42歳二冠達成(名人、十段)中原誠18歳30歳五冠達成森内俊之16歳33歳三冠達成佐藤康光17歳23歳竜王位獲得羽生善治九段に関しては、その実績からずっとピークが続いているともいえるのですが、七冠達成時が最もピークだったとすると、25歳のときの出来事です。ちなみに、初タイトル獲得は19歳2ヶ月のときで、当時の最年少記録でした。藤井八冠と比べられることが多い加藤一二三九段ですが、タイトル獲得数をピーク年齢とすると、42歳のときとなります。39歳のときも王将、棋王の二冠ですが、名人を含む二冠を達成した42歳のときをピークとしました。タイトルにはあまり縁がなかったので、こうなってしまいます。史上最年少名人(21歳)の記録を持っていた谷川浩司九段が四冠を達成したのは29歳のとき。35歳のときにも、二大タイトル(名人、竜王)を独占しています。渡辺明九段がはじめて三冠を達成したのは28歳のときですが、35歳と36歳で三冠に返り咲いています。こうしてみると、やはり20代から30代がピークのようです。藤井八冠の場合、まだ21歳。どこまで強くなるのか注目したいですね。

-

朝日杯は優勝4回と藤井八冠にとって相性の良い棋戦藤井聡太八冠が全棋士参加の棋戦で初めて優勝したのが第11回朝日杯将棋オープン戦(決勝戦2018年2月17日)。当時、藤井八冠は五段で、準決勝で羽生善治竜王(当時)、決勝で広瀬章人八段(当時)に勝っての優勝でした。このときが朝日杯には初参加で、一次予選から二次予選、決勝トーナメントとあわせて10連勝での優勝。翌年も優勝(シードにより決勝トーナメントから参加)して、連勝を14に伸ばしました。その後も、2020年度、2022年度に優勝。もともと強い藤井聡太八冠ですが、朝日杯は相性がいい棋戦なんでしょうね。藤井八冠と朝日杯の相性がいい理由朝日杯は、いわゆる早指し棋戦(タイトル戦以外の棋戦)の中では持ち時間が長い棋戦です。朝日杯の持ち時間は各40分+切れたら一手1分以内。持ち時間の短い将棋でも強い藤井八冠ですが、しっかり考える時間があるほうがより強いということですね。四大一般棋戦の持ち時間比較棋戦名持ち時間朝日杯将棋オープン戦各40分+切れたら一手1分銀河戦各15分+切れたら1手30秒未満、他に各10分の考慮時間ありNHK杯各10分+切れたら1手30秒未満、他に各10分の考慮時間あり将棋日本シリーズ JTプロ公式戦各10分+切れたら1手30秒未満、他に各5分の考慮時間あり藤井八冠の朝日杯将棋オープン戦全成績これまで25勝2敗。勝率.926です。藤井八冠にしても、めちゃめちゃ勝ってますね。2022年度優勝○渡辺明○豊島将之○増田康宏○阿久津主税2021年度ベスト8●永瀬拓矢○船江恒平2020年度優勝○三浦弘行○渡辺明○豊島将之○大石直嗣2019年度ベスト4●千田翔太○斎藤慎太郎○菅井竜也2018年度優勝○渡辺明○行方尚史○糸谷哲郎○稲葉陽2017年度優勝○広瀬章人○羽生善治○佐藤天彦○澤田真吾2017年度(二次予選)(突破)○松尾歩○屋敷伸之2017年度(一次予選)(突破)○宮本広志○竹内雄悟○大石直嗣○藤岡アマ右から左(←)が対局順2023年度朝日杯は準優勝藤井聡太竜王・名人の2023年度朝日杯は決勝戦で永瀬拓矢九段に敗れ準優勝でした。1回戦1/14(日)斎藤慎太郎八段○角換わり2回戦1/14(日)増田康宏七段○角換わり準決勝2/10(土)糸谷哲郎八段○後手雁木決勝2/10(土)永瀬拓矢九段●先手矢倉藤井聡太の▲4四桂は朝日杯決勝(対広瀬章人八段)藤井聡太八冠には升田幸三賞を受賞した△7七同飛成(第31期竜王戦5組ランキング戦決勝、対石田直裕戦)や「AI超え」とも言われた△3一銀(第91期棋聖戦五番勝負第2局、対渡辺明戦)など伝説の一手がいくつもありますが、朝日杯でもそうした手が出ました第11回朝日杯将棋オープン戦決勝(対広瀬章人八段)の▲4四桂です。藤井聡太五段時代の一手。中空の桂と呼ばれる手で、相手の飛車が効いている場所に持ち駒の桂馬を打ちました(詳しい解説はYouTubeなどに載っています)。これで勝負あり。決勝でこうした手が出るのも相性がいい棋戦だからかもしれませんね。

-

藤井聡太竜王・名人の直近の負けはJT杯準決勝(広瀬章人九段)負けたことがニュースになる唯一の棋士 藤井聡太竜王・名人が公式戦の対局で負けた相手(直近10敗)はこうなっています。直近では将棋日本シリーズ JTプロ公式戦準決勝で広瀬章人九段に敗れました。棋士名棋戦対局日先後(藤井)戦型広瀬章人九段JT杯準決勝/td>2024/11/2後手相掛かり佐々木勇気八段竜王戦第2局2024/10/19,20後手先手右玉渡辺明九段王位戦第2局2024/7/17,18後手相掛かり伊藤匠七段叡王戦第5局2024/5/2先手角換わり豊島将之九段名人戦第4局2024/5/18,19後手横歩取り伊藤匠七段叡王戦第3局2024/5/2先手角換わり伊藤匠七段叡王戦第2局2024/4/20後手角換わり佐々木勇気八段NHK杯決勝2024/3/17後手角換わり永瀬拓矢九段朝日杯準決勝2024/2/10後手矢倉丸山忠久九段銀河戦決勝2023/11/1後手角換わり永瀬拓矢王座王座戦第1局2023/8/31先手角換わり佐々木大地七段王位戦第4局2023/8/15,16後手相掛かり佐々木大地七段棋聖戦第2局2023/6/23後手相掛かり渡辺明名人名人戦第3局2023/5/13,14後手雁木菅井竜也八段叡王戦第2局2023/4/23後手三間飛車-->藤井竜王・名人はタイトルを数多く保持しているので、タイトル戦は番勝負がほとんどなのですが、一般棋戦でもNHK杯決勝、朝日杯準決勝、銀河戦決勝とファイナルに近いところでしか負けていません。まぁ、敗戦履歴を見て強さを思い知らされるってのが藤井七冠ならではですね。タイトル戦は22連覇でストップ藤井聡太竜王・名人が叡王戦(対伊藤匠七段)で2勝3敗となり、はじめてタイトルを失いました。初のタイトル獲得から一度もタイトルを失わずに八冠制覇を達成し、22連覇。あらためてスゴイ記録です。

-

タイトル戦での対振り飛車成績は8勝1敗2千日手藤井聡太八冠のタイトル戦での対振り飛車成績は2024年度名人戦終了時点で8勝1敗2千日手。振り飛車党の棋士が少なく、タイトル戦で振り飛車が指されることがあまりありませんが、経験不足ということはなくしっかり勝ってます。タイトル戦対局日結果戦型(相手)対局相手叡王戦第1局2023/4/11〇先手三間飛車菅井竜也八段叡王戦第2局2023/4/23●後手三間飛車菅井竜也八段叡王戦第3局2023/5/6〇先手三間飛車菅井竜也八段叡王戦第4局2023/5/28(千日手)後手三間飛車菅井竜也八段叡王戦第4局指直12023/5/28(千日手)先手三間飛車菅井竜也八段叡王戦第4局指直22023/5/28〇後手三間飛車菅井竜也八段王将戦第1局2024/1/7-8〇後手三間飛車菅井竜也八段王将戦第2局2024/1/20-21〇先手三間飛車菅井竜也八段王将戦第3局2024/1/27-28〇後手向かい飛車菅井竜也八段王将戦第4局2024/2/7-8〇先手三間飛車菅井竜也八段名人戦第5局2024/5/26-27〇先手四間飛車豊島将之九段対局相手は、ほぼ菅井竜也八段ですが、名人戦第5局で豊島将之九段が後手番で四間飛車にした対局もありました(結果は藤井名人の勝ち)。藤井聡太が飛車を振った!?藤井聡太八冠が振り飛車側で対局したのが「SUNTORY 将棋オールスター 東西対抗戦2023」のリレー対局です。公式戦ではありませんが、公開対局で行われた一局。羽生善治九段・渡辺明九段組に対し、藤井聡太八冠・豊島将之九段が振り飛車を採用しました。飛車を振ったのは、豊島将之九段。3手目に7八飛としたのですが、このときに後ろで控えていた藤井八冠の表情がなんとも。思わず笑いをこらえているような…(打合せとかなかったんですかね)。やりますね。豊島九段。リレー対局なので、それを引き継いで藤井八冠が振り飛車側で戦ったというわけです。結果は負け。やはり、振り飛車には独特の感覚が必要なんですかね。

-

「大山超え」に続いて「中原超え」も視野にタイトル連続20期獲得の新記録を打ち立てた藤井聡太八冠に、歴代最高勝率超えの可能性が高まってきました。これまでの歴代最高勝率(年度内)は1967年度に中原誠五段(当時)が記録した.855(47勝8敗)です。今年度の藤井八冠の勝率は3月9日時点で、.863(44勝7敗)。歴代最高勝率超えのチャンスがあります。タイトル戦を戦っていて、この数字ですからね。とんでもない記録です。ちなみに、藤井八冠が最後に負けたのは朝日杯決勝(2月10日)で相手は永瀬拓矢九段でした。なお、今季は藤井八冠と最高勝率を高いレベルで争っている棋士がいます。藤本渚四段で、.836(46勝9敗)(同3月9日時点)。藤本四段は2005年生まれの18歳で藤井八冠の3歳下。楽しみな若手が出てきましたね。プロ同士の勝負で勝率8割は異常な数値勝率8割と聞くと、2割は負けてる=10回に2回は負けてるってことか、ムチャクチャ強いってほどでもないな…なんて考えてしまうかもしれませんが大間違いです。勝ったり負けたりが当たり前のプロ同士の勝負で勝率8割越えというのはとんでもない数字です。「藤井聡太」出現前と出現後の歴代勝率記録ベスト10日本将棋連盟のサイトに各棋士の年度ごとの成績が掲載されているのですが、この歴代勝率記録(対局数30以上)が「藤井聡太」デビュー前とデビュー後で大きく変わってます。2016年度まで(藤井聡太前)2022年度まで(藤井聡太後)順位棋士名勝率勝−敗年度棋士名勝率勝−敗年度1中原誠.85547−81967中原誠.85547−819672中村太地.85140−72011中村太地.85140−720113羽生善治.83646−91995藤井聡太.84945−820184木村一基.83661−122001藤井聡太.84644−820205桐山清澄.82638−81968羽生善治.83646−919956近藤正和.82237−82004木村一基.83661−1220017中原誠.82132−71966藤井聡太.83661−1220178羽生善治.82050−111987藤井聡太.82853−1120229大内延介.81827−61966桐山清澄.82638−8196810久保利明.81034−81994近藤正和.82237−82004藤井聡太八冠のプロデビューは2016年度ですが、10月にプロ棋士になったので、初年度は対局数が少なく、30局以上の勝率ランキング対象にはなっていません。すでに、歴代最高勝率記録の中に4回も「藤井聡太」が登場してしまってます。ほかの棋士の記録を見てもらえばわかりますが、8割超えというのは何年かに一度、メチャクチャ好調な年(奇跡の一年)に出せる記録というのが普通です。それが、すでに4回。この記録に入っていない年度も8割を超えています。最近の年度勝率1位棋士2022藤井聡太.828(53−11)2021伊藤匠.818(45−10)2020藤井聡太.846(44− 8)2019藤井聡太.815(53−12)2018藤井聡太.849(45− 8)2017藤井聡太.836(61−12)2016青嶋未来.750(42−14)2015斎藤慎太郎.769(40−12)2014菅井竜也.796(43−11)2013村山慈明.767(33−10)2012永瀬拓矢.786(44−12)2011中村太地.851(40− 7)2010佐藤天彦.795(35− 9)2009豊島将之.763(45−14)2008宮田敦史.757(28− 9)2007村山慈明.783(36−10)2006糸谷哲郎.788(26− 7)藤井聡太八冠の勝率で感覚がマヒしてしまっていますが、勝率8割超えってスゴイことなんです。勝率1位でもなかなか超えません。それをコンスタントに達成している藤井八冠がとんでもないんです。2021年度は勝率1位とはなりませんでしたが、52勝12敗の勝率.812となっています。基本的に年度勝率1位棋士にタイトル戦を戦っているタイトルホルダーが入ることはないのですが、そうした将棋界の常識も「藤井前」と「藤井後」では変わってしまっています。2017年度以降の勝率ランキングトップ3棋士順位2022年度2021年度1藤井聡太.82853勝11敗伊藤匠.81845勝10敗2斎藤明日斗.81339勝9敗藤井聡太.81352勝12敗3本田奎.76539勝12敗服部慎一郎.78243勝12敗順位2020年度2019年度1藤井聡太.84644勝8敗藤井聡太.81553勝12敗2出口若武.75033勝11敗永瀬拓矢.73639勝14敗3澤田真吾.75030勝10敗渡辺明.73241勝15敗順位2018年度2017年度1藤井聡太.84945勝8敗藤井聡太.83661勝12敗2渡辺明.80040勝10敗大橋貴洸.79346勝12敗3永瀬拓矢.80036勝9敗永瀬拓矢.76442勝13敗勝率1位でなかったのは2021年度のみ。タイトル戦を戦いながらこの数値というのが驚異的。タイトル戦でも勝率が8割近く藤井聡太八冠のタイトル戦全成績は?藤井聡太八冠のこれまでのタイトル戦の全成績を戦型も含めてまとめています(随時更新)。角換わり、相掛かりいずれの戦型でも高い勝率を保持しています。プロ野球で勝率8割超えるには年間115勝必要プロ同士の対戦で勝率8割がどのぐらいスゴいか?勝率で優勝を争うプロ野球で考えてみます。プロ野球は年間143試合。これで勝率8割超とするには、年間115勝以上必要です。2022年の優勝チームは、セ・リーグのヤクルト80勝、パ・リーグのオリックス76勝。勝率は、ヤクルト.576、オリックス.539です。勝率8割なんて夢のような数字ですよね。3連戦2勝1敗ペースでも、勝率.667です。8割に届きません。WBCでの日本代表の通算成績も勝率8割には届かずWBC(ワールド・ベースボール・クラシック)での日本代表の通算成績も勝率8割には届きません。過去5大会で3回優勝している日本代表でも届いていないのです。日本代表のWBCでの通算成績日本代表の予選リーグも含めたWBCの通算成績は30勝8敗で勝率.789。結果勝敗第1回2006年優勝53第2回2009年優勝72第3回2013年ベスト452第4回2017年ベスト461第5回2023年優勝70どんだけ勝ったら、勝率8割になるのか。とんでもない数字ということがわかりますよね。それをデビュー以来、毎年のように続けているのが藤井聡太八冠というわけです。2023年度の勝率ランキング2024年3月8日対局分までの勝率ランキングはこちら。順位棋士勝率1 藤井聡太竜王・名人(21歳).863(44勝-7敗)2藤本渚四段(18歳).836(46勝-9敗)3 八代弥七段(29歳).783(36勝-10敗)4 伊藤匠七段(21歳).750(48勝-16敗)5 石田直裕五段(35歳).735(25勝-9敗)対局数10局以上を対象。

-

大山康晴十五世名人によるタイトル戦17連勝の中身将棋タイトル戦での連勝記録は故大山康晴十五世名人による17連勝。この記録は1961年12月から1962年10月にかけて達成されたものです。日程結果タイトル戦対局相手1961/11/16-17●九段戦第2局二上達也(八段)1961/12/1-2○九段戦第3局二上達也(八段)1961/12/13-14○九段戦第4局二上達也(八段)1961/12/22-23○九段戦第5局二上達也(八段)1961/12/29-30○九段戦第6局二上達也(八段)1962/1/15-16○王将戦第1局加藤一二三(八段)1962/1/26-27○王将戦第2局加藤一二三(八段)1962/2/10-11○王将戦第3局加藤一二三(八段)1962/2/20-21○王将戦第4局(香落ち)加藤一二三(八段)1962/4/12-13○名人戦第1局二上達也(八段)1962/4/26-27○名人戦第2局二上達也(八段)1962/5/10-11○名人戦第3局二上達也(八段)1962/5/24-25○名人戦第4局二上達也(八段)1962/7/27-28○王位戦第1局花村元司(八段)1962/8/10-11○王位戦第2局花村元司(八段)1962/8/23-24○王位戦第3局花村元司(八段)1962/9/10-11○王位戦第4局花村元司(八段)1962/10/26-27○十段戦第1局升田幸三(九段)1962/11/9-10●十段戦第2局升田幸三(九段)当時の将棋のタイトルは、名人、王将、九段(この年に十段に)、王位の4つ。十段は1988年に竜王位になっています。この連勝記録が止まった後に5つめのタイトル戦棋聖戦が行われました。創設された棋聖位も大山康晴四冠が獲得し、五冠となっています。大山康晴四冠がタイトル戦17連勝を記録していたのは38歳から39歳にかけて。この連勝後の1963年から1966年にはタイトルを19期連続で獲得していて、この頃が大山康晴十五世名人の全盛期と言われています。17連勝の中に「香落ち」もあり!タイトル戦17連勝の中身で驚くのが「香落ち」の対局もあったということ。当時の王将戦は「三番手直り」の指し込み制を採用していたため、3連勝した時点でタイトル防衛が確定。第4局は「香車」を落として行われ、この対局でも大山が勝利しています。ちなみに、このときの対局相手は「ひふみん」こと加藤一二三(八段)。「ひふみん」が22歳の若手だったときの出来事です。指し込み制は現在では行われていないため、「香落ち」でも勝ってしまうというのは藤井八冠でも達成することができません。藤井聡太八冠のタイトル戦16連勝の中身藤井八冠の現在のタイトル戦連勝が始まったのは2023年9月に行われた王座戦第2局から。八冠独占がかかったあの王座戦からです。そこから持将棋が1局あったものの負けなし。16連勝まで来ました。日程結果タイトル戦対局相手2023/8/31●王座戦第1局永瀬拓矢(王座)2023/9/12〇王座戦第2局永瀬拓矢(王座)2023/9/27〇王座戦第3局永瀬拓矢(王座)2023/10/6-7〇竜王戦第1局伊藤匠(七段)2023/10/11〇王座戦第4局永瀬拓矢(王座)2023/10/17-18〇竜王戦第2局伊藤匠(七段)2023/10/25-26〇竜王戦第3局伊藤匠(七段)2023/11/10-11〇竜王戦第4局伊藤匠(七段)2024/1/7-8〇王将戦第1局菅井竜也(八段)2024/1/20-21〇王将戦第2局菅井竜也(八段)2024/1/27-28〇王将戦第3局菅井竜也(八段)2024/2/4持棋王戦第1局伊藤匠(七段)2024/2/7-8〇王将戦第4局菅井竜也(八段)2024/2/4〇棋王戦第2局伊藤匠(七段)2024/3/3〇棋王戦第3局伊藤匠(七段)2024/3/17〇棋王戦第4局伊藤匠(七段)2024/4/7〇叡王戦第1局伊藤匠(七段)2024/4/10-11〇名人戦第1局豊島将之(九段)

-

藤井聡太竜王が史上最年少七冠にまたまた歴史的瞬間が訪れました。藤井聡太竜王が史上最年少で七冠達成。同時に史上最年少の竜王・名人にもなりました。残りは王座のみ。史上初の八冠制覇も迫ってきました。史上最年少七冠といっても、そもそも七冠を達成した棋士はこれまで一人(羽生善治九段)しかいません。羽生七冠誕生時のフィーバーぶりを覚えているのですが、どんな時代だったかふり返ってみました。羽生七冠は25歳4か月羽生九段の七冠達成は25歳4か月。前年の王将戦で七冠達成のチャンスがあったのですが、谷川王将に3勝4敗で敗れて史上初の七冠を逃していました。このとき谷川王将は阪神・淡路大震災(1995年)で被災した中での七番勝負でした。ただ、羽生六冠は七冠挑戦となった王将戦で敗れた後に、棋王戦→名人戦→棋聖戦→王位戦→王座戦→竜王戦と6つのタイトル防衛に成功。再び七冠のチャンスを得ました。そして、迎えた王将戦。4勝0敗で七冠達成。1996年2月14日の出来事でした。羽生七冠達成年の出来事羽生善治七冠が誕生した1996年の出来事をふり返ってみます。猿岩石(有吉弘行、森脇和成)のユーラシア大陸横断ヒッチハイクがスタート(1996年4月)PUFFYがアジアの純真でデビュー(5月13日)アトランタオリンピック開幕(7月20日)野茂英雄が大リーグでノーヒットノーランを達成(9月17日)たまごっち発売(11月23日)羽生七冠が誕生した2か月後に、猿岩石がヒッチハイクを始めてたんですね。アトランタオリンピックもあり、女子マラソンで銅メダルを獲得した有森裕子選手が「自分で自分をほめたい」と言ったあの年です。大リーグで活躍していたのが、大谷でも、ダルビッシュでも、イチローでもなく野茂英雄の時代です。野茂が大リーグに入団したのが1995年で、羽生七冠達成年は2年目のシーズンで1回目のノーヒットノーランを達成した年です。なつかしい〜。将棋界でも羽生七冠誕生の少し前に大きな出来事が!将棋界でも羽生善治七冠が誕生する少し前に、その後に大きな影響を与える出来事がありました。藤井システムの1号局(藤井猛六段vs井上慶太六段)が指されたのが1995年12月22日。羽生七冠誕生の3ヶ月前です。羽生七冠の前に藤井システムが登場してたんですね。(藤井システムは1996年度の升田幸三賞を受賞)「藤井ちがい」ですが不思議なつながりがありますね。

-

藤井聡太 vs 羽生善治の記念対局決定(2024/12/8)日本将棋連盟と阪神甲子園球場が2024年にともに100周年を迎えることを記念して、甲子園球場で藤井聡太 vs 羽生善治の記念対局が行われることになりました。トークショーには谷川浩司十七世名人、久保利明九段と阪神ファンの棋士が登場!楽しみなイベントですね。阪神ファンの棋士を応援(谷川九段、井上九段だけじゃない!)私は阪神タイガースファンなので、阪神ファンを公言している棋士は他の棋士よりも応援したくなります。そこで、どんな棋士が阪神ファンなのか調べてみました。ます阪神ファンの棋士として思い出すのは谷川浩司九段と井上慶太九段。藤井聡太 vs 羽生善治の対戦成績これまで2人の対局(公式戦)は17局あり、藤井聡太竜王・名人の14勝3敗。直近では、2024年3月10日放送のNHK杯トーナメント準決勝で対局し、後手番の藤井聡太NHK杯が勝利しています。戦型は羽生九段の右四間飛車に藤井NHK杯が雁木で対抗しました。令和と平成の天才対決〜これまでの対戦成績〜藤井聡太vs羽生善治のタイトル戦が、2023年1月-3月にかけて行われた王将戦で実現しました。このときは4勝2敗で藤井王将がタイトルを防衛。羽生九段が第1局に「一手損角換わり」を採用するなど戦型も注目された番勝負でした。藤井聡太 vs 羽生善治「王将戦の結果」第5局までは先手番の勝利が続き、第6局で後手番ブレイクに成功した藤井王将が4勝2敗でタイトル防衛に成功しました。日程先手後手戦型第1局1月8-9日(日祝)○藤井聡太王将●羽生善治九段一手損角換わり第2局1月21-22日(土日)○羽生善治九段●藤井聡太王将相掛かり第3局1月28-29日(土日)○藤井聡太王将●羽生善治九段後手雁木第4局2月9-10日(木金)○羽生善治九段●藤井聡太王将角換わり(腰掛け銀)第5局2月25-26日(土日)○藤井聡太王将●羽生善治九段横歩取り第6局3月11-12日(土日)●羽生善治九段○藤井聡太王将角換わり(早繰り銀)王将戦前までの対局結果一覧王将戦前までは8局対戦があり、藤井聡太竜王・名人の7勝1敗と星の差がやや開いていました。藤井聡太vs羽生善治の対局内容一覧対局日棋戦持ち時間勝者戦型2018年 2月17日朝日杯 準決勝40分藤井聡太五段(先手)矢倉2019年10月21日王将戦 挑決L4時間藤井聡太七段(後手)相掛かり2020年 2月18日王位戦 挑決L4時間藤井聡太七段(先手)角換わり2020年 7月 4日銀河戦 本戦T15分藤井聡太七段(先手)三間飛車2020年 9月22日王将戦 挑決L4時間羽生善治九段(後手)横歩取り2021年11月 9日王将戦 挑決L4時間藤井聡太三冠(後手)矢倉2022年 9月23日JT日本シリーズ10分藤井聡太竜王(先手)横歩取り2022年12月 8日棋王戦 挑決T4時間藤井聡太竜王(後手)角換わり藤井聡太と羽生善治〜二人の天才のあゆみ〜年齢差32歳。令和と平成を代表する二人の天才棋士のあゆみもふり返ってみます。藤井聡太羽生善治誕生日2002年7月19日1970年9月27日出身愛知県瀬戸市埼玉県所沢市師匠杉本昌隆八段(故)二上達也九段奨励会入会10歳12歳四段昇段14歳15歳初タイトル獲得17歳11か月19歳3か月タイトル通算15期99期タイトル独占??歳(八冠)25歳(七冠)ともに中学生棋士としてデビューして、10代のうちにタイトルを獲得しています。くわしくはコチラ藤井聡太七冠のスゴさを年表で確認史上最年少での名人獲得&七冠達成を成し遂げた藤井聡太竜王のスゴさを年表形式でふり返ってみました。もはや偉人レベル。史上最年少記録は年表に記載したもの以外にもあるのですが、多すぎて省略しています。羽生善治九段の実績を年表で振り返る羽生善治九段のタイトル獲得履歴などを年表形式にしてみました。あらためて、そのスゴさ、スーパースターっぷりが伝わってきますね。タイトル獲得数を年度別にグラフにするとこんな感じになります。年齢差32歳をプロ野球選手で例えると…ついに実現!羽生vs藤井のタイトル戦2023年1月に開幕する王将戦で羽生vs藤井のタイトル戦が実現することになりました。タイトルホルダーが藤井王将で挑戦者が羽生九段という図式。こんなパターンがあるんですね。しかも、羽生九段はタイトル獲得通算100期がかかっています。最高の舞台が整いましたね。

-

最年少竜王、最年少名人は?獲得時の年齢ランキング八大タイトルの中でも別格となる竜王と名人の獲得時の年齢をランキング形式でまとめました。現時点で最年少竜王は羽生善治九段の19歳3ヵ月、最年少名人は谷川浩司九段の21歳2ヵ月です。竜王、名人の獲得年齢ランキング竜王名人1羽生善治19歳3ヵ月0日谷川浩司21歳2ヵ月2藤井聡太19歳3ヵ月25日羽生善治23歳8ヵ月3渡辺明20歳8ヵ月中原誠24歳9ヵ月4佐藤康光24歳2か月佐藤天彦28歳4ヶ月5島朗25歳8ヵ月佐藤康光28歳8ヵ月6糸谷哲郎26歳1ヵ月豊島将之29歳0ヵ月7藤井猛28歳1か月大山康晴29歳4ヵ月8谷川浩司28歳7ヵ月丸山忠久29歳9ヵ月9豊島将之29歳7ヵ月森内俊之31歳7ヵ月10広瀬章人31歳11ヵ月木村義雄32歳9ヵ月11森内俊之33歳1ヵ月渡辺明36歳3ヵ月12塚田正夫32歳10ヵ月13升田幸三39歳3ヵ月14加藤一二三42歳6ヵ月15米長邦雄49歳11ヵ月羽生竜王と藤井竜王はわずか25日の差でした。藤井聡太に最年少名人の可能性あり2023年名人戦で名人位を獲得すれば藤井聡太竜王が史上最年少名人となります。藤井竜王は2002年7月19日生まれの現在20歳。谷川浩司十七世名人の持つ史上最年少名人記録(21歳2ヵ月)を更新するには、今期が最初で最後のチャンスです。「竜王名人」の獲得時年齢竜王と名人を同時に獲得する「竜王名人」となった棋士はこれまで4名。これまでの最年少竜王名人は羽生善治九段の24歳2か月です。竜王名人達成時年齢達成年月棋戦(相手)1羽生善治24歳2ヵ月1994年12月9日竜王戦(佐藤康光竜王)2豊島将之29歳7ヵ月2019年12月7日竜王戦(広瀬章人竜王)3森内俊之33歳8ヵ月2004年6月11日名人戦(羽生善治名人)4谷川浩司35歳2ヵ月1997年6月11日名人戦(羽生善治名人)藤井聡太竜王には史上最年少竜王名人の可能性もあります。

-

三冠達成時の年齢を比較藤井聡太二冠の新たな最年少記録が誕生しました。2021年9月13日の叡王戦第5局で豊島叡王に勝利し、3勝2敗でタイトルを獲得。これで藤井二冠は王位、棋聖とあわせて藤井三冠となりました。将棋で三冠を達成した棋士は過去に10名のみ。そこで、三冠達成時の年齢を一覧にしてみました。三冠達成時の棋士の年齢棋士名三冠時年齢初タイトル初→三冠全タイトル数藤井聡太19歳1か月17歳11か月1年2か月7羽生善治22歳3か月19歳2か月3年1か月7中原誠24歳9か月20歳10か月3年11か月5谷川浩司26歳2か月21歳2か月5年6か月7渡辺明28歳11か月20歳8か月8年3か月7豊島将之29歳0か月28歳2か月0年10か月8森内俊之33歳8か月31歳7か月2年1か月7大山康晴36歳2か月27歳9か月8年5か月3升田幸三39歳3か月33歳10か月5年5か月3米長邦雄40歳7か月30歳1か月10年6か月7大山、升田は全タイトル独占による三冠達成同じ「三冠」でもタイトルの数が時代によってちがいます。1959年度まではタイトルが3つしか(名人、九段、王将)しかなかったので、この時代に三冠を達成した大山、升田の両名は全タイトル独占による三冠達成でした。ちなみに1960年度に4つ目のタイトル(王位)ができましたが、これを最初に獲得したのは大山康晴三冠で、史上初の四冠を達成しました。これまでの最年少三冠は羽生善治九段の22歳3か月でしたが、藤井聡太二冠が9月13日の叡王戦で勝利し、19歳1か月で三冠達成。史上最年少かつ初の十代での三冠棋士となりました。その叡王戦で藤井二冠の相手となった豊島叡王は初タイトル獲得から三冠達成までわずか10か月で一気に駆け上がってます。2018年の棋聖戦で羽生棋聖(当時)から初タイトルを獲得し、その翌年の名人戦で佐藤天彦名人(当時)を下し、三冠を達成しました(あと一冠は王位)。プロ野球 落合博満は28歳で三冠王に三冠王というと将棋以外ではプロ野球が思い浮かびますが、プロ野球で三冠王となった打者はこれまで7名。史上最年少での三冠王達成は落合博満(ロッテ)で28歳でした。参考:プロ野球の三冠王(年齢)…中島治康(29)、野村克也(30)、王貞治(33)、落合博満(28)、ブーマー・ウェルズ(30)、ランディ・バース(31)、松中信彦(30)。ちなみに、落合博満はプロ入り4年目のシーズンでの三冠王達成。藤井二冠は2016年10月にプロデビューしたので、現在が5年目です。

-

藤井二冠の昇段スピードをレジェンド棋士と比較2021年の棋聖戦でタイトルを防衛したことで、「タイトル3期獲得」の条件により藤井聡太二冠が九段に昇段しました。18歳11カ月での九段昇段は最年少記録。九段昇段条件竜王位2期獲得名人位1期獲得タイトル3期獲得八段昇段後公式戦250勝これまでの記録は渡辺明名人が持つ21歳7カ月だったので、大幅な記録更新となりました。ここで、四強棋士の昇段年齢を比較してみました。四強棋士の昇段年齢比較渡辺明豊島将之永瀬拓矢藤井聡太プロ入り15歳11カ月16歳11カ月17歳 0カ月14歳 2カ月五段18歳11カ月19歳 0カ月19歳 7カ月15歳 6カ月六段20歳 5カ月20歳 6カ月20歳 9カ月15歳 6カ月七段21歳 5カ月21歳11カ月25歳 2カ月15歳 9カ月八段21歳 6カ月26歳10カ月27歳 0カ月18歳 1カ月九段21歳 7カ月29歳 0カ月28歳 1カ月18歳 7カ月(最年少記録)プロ入り(四段)から八段まで五段を除いて最年少記録を持っているのが藤井二冠です。藤井二冠と比べると豊島竜王や永瀬王座は時間がかかっているように思えてしまいますが、全棋士の中で見れば20代で九段というのは異例の早さです。さらに、レジェンドと呼ばれる棋士の昇段年齢も調べてみました。羽生善治谷川浩司加藤一二三プロ入り15歳 2カ月14歳 8カ月14歳 7カ月五段17歳 6カ月16歳11カ月15歳 3カ月六段19歳 0カ月17歳11カ月16歳 3カ月七段20歳 0カ月18歳11カ月17歳 3カ月八段22歳 6カ月19歳11カ月18歳 3カ月九段23歳 6カ月21歳11カ月33歳10カ月(最年少記録)昇段条件は時代により変わってきているので単純に比較はできないのですが、レジェンド棋士と比較しても藤井二冠の早さは際立っています。ただ、そんな中で最年少五段記録は「ひふみん」こと加藤一二三九段(引退)による15歳 3カ月で、これは藤井二冠よりも3カ月早いんですね。さすが、「神武以来の天才」です。昇段までの期間を比較プロ入りから昇段までの年月を比較したのがこちら。渡辺明豊島将之永瀬拓矢藤井聡太プロ入り15歳11カ月16歳11カ月17歳 0カ月14歳 2カ月五段3年 0カ月2年 1カ月2年 6カ月1年 4カ月六段4年 6カ月3年 7カ月3年 8カ月1年 4カ月七段5年 6カ月5年 0カ月8年 1カ月1年 7カ月八段5年 7カ月9年11カ月10年 0カ月3年10カ月九段5年 7カ月12年 1カ月11年 0カ月4年 4カ月やはり藤井二冠が圧倒的なスピードで昇段しているのがわかります。羽生善治谷川浩司加藤一二三プロ入り15歳 2カ月14歳 8カ月14歳 7カ月五段2年 3カ月2年 3カ月0年 8カ月六段3年 9カ月3年 3カ月1年 8カ月七段4年 9カ月4年 3カ月2年 8カ月八段7年 3カ月5年 3カ月3年 8カ月九段8年 3カ月7年 3カ月19年 3カ月レジェンド棋士の中でも「神武以来の天才」のスピードが目立ちますね。九段への昇段は時間がかかったものの、プロ入りから3年 8カ月で八段まで駆け上がってます。最年少記録が更新されると、昔の記録にスポットが当たり、その偉大さにあらためて気づきます。藤井二冠の活躍は「ひふみん」のスゴさを再認識するいい機会ですね。

-

藤井聡太vs豊島将之の対戦成績一覧藤井聡太五冠と豊島将之九段の公式戦での対戦成績と戦型を一覧でまとめました。二人は2022年王位戦第3局までに26局対戦し、藤井五冠の15勝、豊島九段の11勝です。初手合いから豊島竜王が6連勝していましたが、2021年1月の朝日杯で藤井三冠が初勝利。そこから藤井五冠が巻き返して、勝ち越しています。藤井聡太vs豊島将之の対戦成績一覧年対局藤井聡太戦型豊島将之手数2017年棋王戦挑決T●後手角換わり(腰掛け銀)〇先手872019年銀河戦●後手相掛かり〇先手105竜王戦4回戦●先手角換わり(腰掛け銀)〇後手146王将戦挑決L●後手相掛かり〇先手1712020年JT杯 2回戦●先手横歩取り〇後手108王将戦挑決L●後手相掛かり(→後手横歩取り)〇先手1712021年朝日杯本戦〇後手角換わり(腰掛銀×早繰銀)●先手94王位戦 第1局●先手相掛かり(→縦歩取り)〇後手104王位戦 第2局〇後手角換わり(早繰り銀)●先手102王位戦 第3局〇先手角換わり(腰掛け銀)●後手117叡王戦 第1局〇先手角換わり(→横歩取り)●後手95叡王戦 第2局●後手角換わり(早繰り銀)〇先手161叡王戦 第3局〇先手角換わり(腰掛け銀)●後手121王位戦 第4局〇後手相掛かり(→角交換)●先手140叡王戦 第4局●後手相掛かり(→角交換)〇先手91王位戦 第5局〇先手相掛かり(→横歩取り)●後手77叡王戦 第5局〇先手相掛かり(→横歩取り)●後手111竜王戦 第1局〇先手相掛かり(→横歩取り)●後手123竜王戦 第2局〇後手相掛かり●先手70竜王戦 第3局〇先手角換わり(早繰り銀)●後手93王将戦 挑決L〇先手相掛かり(→横歩取り)●後手101竜王戦 第4局〇後手角換わり(腰掛け銀)●先手122JT杯 決勝戦●後手角換わり(4五桂速攻)〇先手952022年王位戦 第1局●後手角換わり(腰掛け銀)〇先手121王位戦 第2局〇先手角換わり(腰掛け銀)●後手99王位戦 第3局〇後手角換わり(腰掛け銀)●先手84角換わりは藤井の9勝5敗、相掛かりは豊島の5勝6敗二人の対局で最も多い戦型は角換わりでこれまで14局あり藤井五冠の9勝5敗となっています。2022年の王位戦も第1局から第3局まですべて角換わりでした。次に多い戦型は相掛かりで、こちらは藤井五冠の6勝5敗。ほぼ五分の成績となっています。後手番ブレイクは藤井6回、豊島3回二人とも先手番では勝ち越していて(藤井9勝3敗、豊島8勝6敗)、後手番で勝ったのは藤井五冠が6回に対し、豊島九段は3回です。

-

藤井五冠と羽生五冠 タイトル戦の相手と戦型を比較四冠vs三冠対決となった王将戦で藤井聡太四冠が渡辺明三冠に4勝0敗で勝利し、王将位を獲得しました。史上最年少、十代初の五冠となりました。これまでの最年少記録は羽生善治五冠の22歳10カ月。藤井聡太五冠は19歳6カ月での達成です。この2人の五冠達成時のタイトル戦での成績と戦型を比較してみました。藤井五冠と羽生五冠のタイトル戦(五冠対象局)での成績藤井五冠羽生五冠先手10勝1敗10勝4敗1千日手後手8勝2敗7勝2敗1千日手どちらも強いのはあたり前ですが、先手番で1回、後手番でも2回しか負けていない藤井五冠は異次元ですね。タイトル戦での成績ですからね。藤井五冠と羽生五冠のタイトル戦(五冠対象局)での戦型藤井五冠羽生五冠相掛かり9勝2敗矢倉10勝4敗2千日手角換わり7勝1敗角換わり4勝1敗雁木2勝0敗ひねり飛車2勝0敗相掛かり1勝1敗戦型は対局相手との兼ね合いがありますが、羽生五冠のほうがバラエティーに富んでますね。「ひねり飛車」という裏芸も披露しているのが羽生五冠の懐の広さ。藤井五冠は「相掛かり」と「角換わり」が2本柱となっています。藤井五冠:五冠対象局の全成績棋聖戦(防衛) 対渡辺明名人先後勝敗戦型第1局後手〇相掛かり第2局先手〇相掛かり第3局後手〇雁木王位戦(防衛) 対豊島将之竜王第1局先手●相掛かり第2局後手〇角換わり(早繰銀)第3局先手〇角換わり(腰掛銀)第4局後手〇相掛かり第5局先手〇相掛かり叡王戦(獲得) 対豊島将之叡王第1局先手〇角換わり第2局後手●角換わり(早繰銀)第3局先手〇角換わり(腰掛銀)第4局後手●相掛かり第5局先手〇相掛かり竜王戦(獲得) 対豊島将之竜王第1局先手〇相掛かり第2局後手〇相掛かり第3局先手〇角換わり(早繰銀)第4局後手〇角換わり(腰掛銀)王将戦(獲得) 対渡辺明王将第1局先手〇相掛かり第2局後手〇角換わり(早繰銀)第3局先手〇相掛かり第4局後手〇雁木羽生五冠:五冠対象局の全成績王座戦(獲得) 対福崎文吾王座先後勝敗戦型第1局先手〇相掛かり第2局後手〇矢倉第3局先手〇ひねり飛車竜王戦(獲得) 対谷川浩司竜王第1局先手●相掛かり第2局後手千矢倉第2局再先手●矢倉第3局後手〇矢倉第4局先手〇矢倉第5局後手〇角換わり(腰掛銀)第6局先手●矢倉第7局先手〇角換わり(腰掛銀)棋王戦(防衛) 対谷川浩司二冠第1局先手千矢倉第1局再後手●角換わり(腰掛銀)第2局先手〇角換わり(腰掛銀)第3局後手●矢倉第4局先手〇矢倉第5局先手〇矢倉棋聖戦(獲得) 対谷川浩司棋聖第1局先手●矢倉第2局後手〇角換わり(棒銀)第3局先手〇矢倉第4局後手〇矢倉王位戦(獲得) 対郷田真隆王位第1局先手〇ひねり飛車第2局後手〇矢倉第3局先手〇矢倉第4局後手〇矢倉

-

藤井八冠がNHK杯トーナメントで解説デビュー(1月28日)2023年1月28日(日)に放映されるNHK杯将棋トーナメントで藤井聡太八冠が解説を務めることが決まりました。解説する対局は、佐々木勇気八段vs古森悠太五段。デビュー30連勝をストップした相手の佐々木勇気八段(当時は五段)の対局を八冠となった藤井聡太竜王・名人が解説するというわけです。解説では指し手の説明だけでなく対局者との関係などにも触れるので楽しみですね。プロデビューから29連勝を続けていた藤井聡太四段と竜王戦決勝トーナメント2回戦で対戦し、プロ初黒星をつけたのが佐々木勇気五段(当時)でした。藤井聡太八冠のNHK杯成績NHK杯は藤井八冠にとって相性のいい棋戦ではなかったのですが、昨年度初優勝しました。2022年度結果対局者解説決勝〇佐々木勇気八段木村一基九段準決勝 〇八代弥七段行方尚史九段準々決勝〇中川大輔八段谷川浩司十七世名人3回戦〇佐藤天彦九段郷田真隆九段2回戦〇伊藤匠五段渡辺明名人2021年度結果対局者解説2回戦●深浦康市九段稲葉陽NHK杯2020年度結果対局者解説2回戦●木村一基九段羽生善治九段1回戦〇塚田泰明九段谷川浩司九段2019年度結果対局者解説2回戦●久保利明九段杉本昌隆八段1回戦〇阪口悟六段井上慶太九段2018年度結果対局者解説1回戦●今泉健司四段糸谷哲郎八段2017年度結果対局者解説3回戦●稲葉陽八段谷川浩司九段2回戦〇森内俊之九段佐藤康光NHK杯、中村太地六段1回戦〇千田翔太六段杉本昌隆七段やはり藤井八冠の対局時には解説者も豪華なメンバーとなってます。今度は解説者藤井聡太としてどんな話を聞かせてもらえるか楽しみです。

-

2023年竜王戦が同世代対決に2023年竜王戦の挑戦者が伊藤匠七段(挑戦権獲得により七段昇段)に決定しました。伊藤匠七段は藤井聡太竜王と同世代というか同学年です。藤井聡太竜王…2002年7月19日(誕生日)伊藤匠七段…2002年10月10日(誕生日)2023年竜王戦は10月6日開幕なので、第1局の時点では藤井竜王21歳、伊藤匠七段20歳での対決となりますが、第2局以降は21歳同士の対決となります。2人を「足しても」42歳。羽生九段(1970年9月27日生まれ)よりも11歳も若いという新鮮な組み合わせです。藤井世代の棋士が誕生「伊藤匠」新四段藤井聡太二冠よりも年下の棋士が誕生することになりました。伊藤匠新四段です。年下といっても同学年で誕生日が3ヶ月、伊藤匠新四段が遅いだけです。ついに藤井聡太世代の棋士が誕生することになります。伊藤匠新四段は名門出身伊藤匠新四段の師匠は宮田利男八段。宮田利男八段の師匠は高柳敏夫名誉九段で、将棋界では名門となる高柳一門です。高柳敏夫名誉九段の弟子は宮田利男八段以外に、芹沢博文九段、安恵照剛八段、中原誠十六世名人、田中寅彦九段、伊藤果八段、島朗九段とそうそうたる顔ぶれ。宮田利男八段の弟子にも、斎藤明日斗四段、本田奎五段がいます。藤井聡太世代の棋士伊藤匠新四段が藤井聡太二冠に代わって最年少棋士となるわけですが、ほかの若手棋士(2020年9月時点で23歳以下)にはどんな人がいるか調べてみました。棋士名年齢棋士番号段位生年月日黒田尭之23歳318四段1996年9月26日本田奎23歳315五段1997年7月5日増田康宏22歳297六段1997年11月4日斎藤明日斗22歳311四段1998年7月17日服部慎一郎21歳322四段1999年8月2日藤井聡太18歳307二冠2002年7月19日伊藤匠17歳新四段2002年10月10日(伊藤匠新四段は2020年10月1日付で四段となる)棋士番号がプロ棋士になった順番を意味しているので増田六段がこの中では早いですね。また、この7人中3人が宮田利男八段の弟子というのも興味深い。2000年以降生まれは2人。これから増えていくのでしょうが、この2人が切り拓いていく新しい世界に注目です。

-

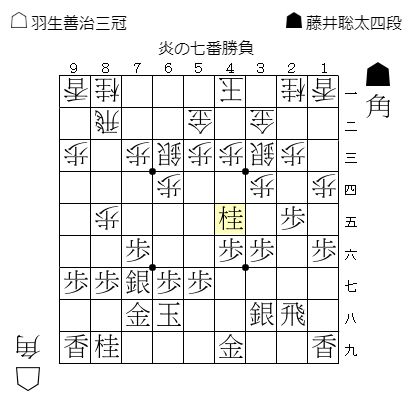

【王将戦前記事】32歳差対決をプロ野球選手で例えると…1970年生まれの羽生善治九段と2002年生まれの藤井聡太五冠との年齢差は32歳。プロ野球選手で32歳差というと、野茂英雄投手(1968年生まれ)と村上宗隆選手(2000年生まれ)に相当します。(野茂−村上ペアが羽生−藤井ペアの2歳上)野茂と村上の対決。ドリーム中のドリームマッチですよね。それが、将棋界では実現したんです!しかも、テレビの企画とかでなくガチのタイトル戦で!公式戦での二人の対局はすでにありますが、タイトル戦は初。この時代に生きてて良かった〜。羽生vs藤井のタイトル戦は年明けからスタート。前哨戦として二人の天才を比べてみました。99期vs11期(タイトル獲得履歴)羽生善治九段と藤井聡太五冠のタイトル獲得履歴を一覧表にしてみました。棋聖戦は1994年度までは前期後期制。羽生九段のスゴさがわかる表になりました。タイトル獲得99期はとてつもない記録ですね。「羽生善治」で表が埋め尽くされています。一方の藤井聡太五冠も11期、これから表を埋め尽くす感じがしています。交わっていない二人あらためて上記のタイトル獲得者一覧表を見てみると、2018年-2019年を境にして羽生九段と藤井五冠が分かれているんですね。2018年はタイトル戦国時代とも呼ばれ8大タイトルを8人の棋士で分け合っていました。翌2019年には豊島将之竜王・棋聖が誕生し、豊島時代到来かと思われたところで、藤井聡太棋聖が誕生したのが2020年でした。羽生限界説?タイトル戦の舞台から遠ざかり、順位戦A級からも陥落したことで限界説がささやかれている羽生九段ですが、過去にも限界説から復活しています。例えば、2011年度は名人戦と王座戦で敗れ2冠を失ったことで限界説が一部で言われましたが、2014年度に4冠に返り咲いています。ついに実現!羽生vs藤井のタイトル戦2023年1月に開幕する王将戦で羽生vs藤井のタイトル戦が実現することになりました。タイトルホルダーが藤井王将で挑戦者が羽生九段という図式。こんなパターンがあるんですね。しかも、羽生九段はタイトル獲得通算100期がかかっています。最高の舞台が整いましたね。二人のこれまでの対戦成績(公式戦)は藤井竜王の7勝1敗。くわしくみてみると、こうなります。羽生vs藤井の対局内容一覧(藤井竜王の7勝1敗)対局日棋戦持ち時間勝者戦型2018年 2月17日朝日杯 準決勝40分藤井聡太五段(先手)矢倉2019年10月21日王将戦 挑決L4時間藤井聡太七段(後手)相掛かり2020年 2月18日王位戦 挑決L4時間藤井聡太七段(先手)角換わり2020年 7月 4日銀河戦 本戦T15分藤井聡太七段(先手)三間飛車2020年 9月22日王将戦 挑決L4時間羽生善治九段(後手)横歩取り2021年11月 9日王将戦 挑決L4時間藤井聡太三冠(後手)矢倉2022年 9月23日JT日本シリーズ10分藤井聡太竜王(先手)横歩取り2022年12月 8日棋王戦 挑決T4時間藤井聡太竜王(後手)角換わり羽生九段が藤井竜王(当時は二冠)に勝った対局では戦型は横歩取り(羽生九段が後手)でした。このほかに非公式戦で2局対局があります。2017/3/26 第零期 獅子王戦 決勝戦(10分)羽生善治三冠(先手)勝ち2017/4/23 藤井聡太四段 炎の七番勝負(1時間)藤井聡太四段(先手)勝ち「第零期 獅子王戦 決勝戦」では、羽生九段が四間飛車(藤井システム)を採用しています。王将戦では戦型選択にも注目です。関連記事羽生九段の通算タイトル99期がどのぐらいスゴイか他の棋士と比較羽生九段の「タイトル通算99期」がどのぐらいスゴイ数字かを他の棋士と比較してみました。グラフにしてみると羽生九段の「突き抜け感」がわかります。そもそもタイトルを1期でも取るのは大変。現役棋士でタイトルを獲ったことのある棋士の割合は…。

-

藤井聡太八冠は実力制第十六代名人将棋の8大タイトルの中で最も古いのが名人で江戸時代からあるんですね。江戸時代の名人は世襲制で名人三家(大橋家本家、大橋家分家、伊藤家)の中から選ばれていました。明治時代になると世襲制はなくなったものの、現在のタイトル戦のように実力で名人を決めるのではなく、周りから認められたものが名乗ることのできる名誉称号のようなものでした。実力で名人位を決めるようになったのは昭和になってから。以降はタイトルとして名人位を争うようになりました。歴代名人一覧(世襲制、名誉職時代)世襲制襲名名前よみ名人三家一世名人1612年大橋宗桂(初代)おおはし そうけい大橋家(本家)二世名人1634年大橋宗古(二代)おおはし そうこ大橋家(本家)三世名人1654年伊藤宗看(初代)いとう そうかん伊藤家四世名人1691年大橋宗桂(五代)おおはし そうけい大橋家(本家)五世名人1713年伊藤宗印(二代)いとう そういん伊藤家六世名人1723年大橋宗与(三代)おおはし そうよ大橋分家七世名人1728年伊藤宗看(三代)いとう そうかん伊藤家八世名人1789年大橋宗桂(九代)おおはし そうけい大橋家(本家)九世名人1799年大橋宗英(六代)おおはし そうえい大橋分家十世名人1825年伊藤宗看(六代)いとう そうかん伊藤家十世名人は1843年までで、1844〜1878年は名人空位。名誉職襲名名前よみ備考十一世名人1879年伊藤宗印(八代)いとうそういん十二世名人1898年小野五平おの ごへい十三世名人1921年関根金次郎せきね きんじろう弟子は木村義雄歴代名人一覧(実力制時代)実力制就位名前よみ永世称号第一代1938年木村義雄きむら よしお十四世名人第二代1947年塚田正夫つかだ まさお第三代1952年大山康晴おおやま やすはる十五世名人第四代1957年升田幸三ますだ こうぞう第五代1972年中原誠なかはら まこと十六世名人第六代1982年加藤一二三かとう ひふみ第七代1983年谷川浩司たにがわ こうじ十七世名人第八代1993年米長邦雄よねなが くにお第九代1994年羽生善治はぶ よしはる十九世名人資格者第十代1998年佐藤康光さとう やすみつ第十一代2000年丸山忠久まるやま ただひさ第十二代2002年森内俊之もりうち としゆき十八世名人資格者第十三代2016年佐藤天彦さとう あまひこ第十四代2019年豊島将之とよしま まさゆき第十五代2020年渡辺明わたなべ あきら第十六代2023年藤井聡太ふじい そうた永世称号は名人位を通算で5期以上保持すると与えられるものです。現役棋士で名人位を獲得したことのある棋士は9名です。羽生善治九段と森内俊之九段では名人位を先に獲得したのは羽生九段ですが、永世名人の資格(通算で5期以上)を先に得たのは森内九段でした。実力制名人の獲得期数ランキング実力制となってから2023年までで81期あり(1977年のみ主催者変更問題があり行われず)、この間の名人位獲得期数ランキングはこうなっています。棋士通算期数最多連続期数備考1位大山康晴1813初獲得からストレートで永世資格も取得2位中原 誠159初獲得からストレートで永世資格も取得3位羽生善治934位木村義雄85初獲得からストレートで永世資格も取得4位森内俊之84羽生九段は連続3期が最多というのはちょっと以外。このランキングにいずれ「藤井聡太」が入ってくるでしょうね。現役棋士の名人経験者は9名現役棋士での名人経験者は現名人の藤井聡太(2023)のほかに、渡辺明(2022〜2020)、豊島将之(2019)、佐藤天彦(2018〜2016)、羽生善治(2015〜2014,2010〜2008,2003,1996〜94)、森内俊之(2013〜2011,2007〜2004,2002)、丸山忠久(2001〜2000)、佐藤康光(1999〜1998)、谷川浩司(1997,1989〜1988,1984〜1983)の9名です。贈名人と名誉名人現役時代の故人の功績をたたえて贈られるのが「贈名人」と「名誉名人」です。贈名人伊藤看寿いとうかんじゅ1719-1760詰将棋「将棋図巧」で有名贈名人坂田三吉さかた さんきち1870-1946戯曲「王将」(後に映画化)のモデル名誉名人小菅剣之助こすげ けんのすけ1865-1944神田事件(将棋界分裂の危機)で仲裁に尽力名誉名人土居市太郎どい いちたろう1887-1973実力制になる直前の第一人者実力十三段「棋聖」天野宗歩世襲制の時代だったため名人になることができなかったものの、その棋力から実力十三段と言われるのが天野宗歩(あまの そうほ/そうふ)です。活躍したのは江戸時代末期。正式な段位は七段ですが、ホントはその2倍近くの強さがあるといった意味も含めて「実力十三段」と言われていました。また、「棋聖」ともよばれ、ここからタイトルの棋聖戦の名称が採用されました。藤井聡太八冠が初めて獲得したタイトルが「棋聖」です。藤井八冠も実力十三段と呼ばれるまでになるか、今後に注目しましょう。

-

藤井聡太八冠の10勝4敗(対菅井竜也八段)王将戦が2度目のタイトル戦となった藤井聡太八冠vs菅井竜也八段の対戦成績を調べてみました。藤井聡太八冠と菅井竜也八段の対局(公式戦)はこれまで17局あり、藤井八冠の10勝4敗3千日手。戦型はすべて対抗形で、藤井八冠が居飛車、菅井八段が振り飛車です。両者のあいだで初のタイトル戦となった叡王戦では、菅井八段はすべて三間飛車を採用しましたが、他の棋戦ではゴキゲン中飛車や四間飛車も指しています。棋戦年月日先手戦型後手王将戦一次予選2017/8/4菅井竜也七段○ゴキゲン中飛車藤井聡太四段●棋王戦挑決トーナメント2018/9/3菅井竜也王位○ゴキゲン中飛車藤井聡太七段●竜王戦4組2019/5/31藤井聡太七段千三間飛車菅井竜也七段千竜王戦4組指直2019/5/31菅井竜也七段●ゴキゲン中飛車藤井聡太七段○朝日杯本戦2020/1/19菅井竜也七段●ゴキゲン中飛車藤井聡太七段○棋聖戦決勝トーナメント2020/3/31菅井竜也八段●四間飛車藤井聡太七段○王位戦挑戦者決定リーグ2020/4/10菅井竜也八段●三間飛車藤井聡太七段○JT杯日本シリーズ2020/7/18藤井聡太棋聖○四間飛車菅井竜也八段●A級順位戦2022/8/10菅井竜也八段○ゴキゲン中飛車藤井聡太竜王●銀河戦2022/11/26菅井竜也銀河●ゴキゲン中飛車藤井聡太竜王○叡王戦第1局2023/4/11藤井聡太竜王○三間飛車菅井竜也八段●叡王戦第2局2023/4/23菅井竜也八段○三間飛車藤井聡太竜王●叡王戦第3局2023/5/6藤井聡太竜王○三間飛車菅井竜也八段●叡王戦第4局2023/5/28菅井竜也八段千三間飛車藤井聡太竜王千叡王戦第4局指直12023/5/28藤井聡太竜王千三間飛車菅井竜也八段千叡王戦第4局指直22023/5/28菅井竜也八段●三間飛車藤井聡太竜王○JT杯日本シリーズ2023/9/9菅井竜也八段●四間飛車藤井聡太竜王名人○菅井竜也八段がタイトル戦の先手番で負けたのは叡王戦第4局が初めて菅井八段はこれまで3回、タイトル戦に登場しています。1回目は2017年の王位戦で羽生善治王位に挑戦し、4勝1敗でタイトル獲得。2回目は、その防衛戦で豊島将之棋聖に3勝4敗で敗れて、タイトルを失っています。藤井叡王との叡王戦は菅井八段にとっては3回目のタイトル戦で1勝3敗2千日手でタイトル獲得とはなりませんでした。この3回のタイトル戦成績を先後別にみると、菅井八段は先手だと6勝1敗1千日手。後手だと2勝7敗1千日手と先手と後手で極端に成績がちがっています。先手で負けたのは叡王戦の決着局となった第4局のみ。それまでは「タイトル戦先手では負けなし」でした。これは王将戦でも、菅井八段の先手番局に注目です。

-

王座戦(2023年度)の結果藤井聡太竜王・名人の八冠挑戦で注目された2023年度王座戦は3勝1敗で藤井竜王・名人が永瀬拓矢王座からタイトルを獲得しました。日程対局場場所結果第1局8月31日(木)元湯・陣屋神奈川県秦野市○永瀬王座(後手)第2局9月12日(火)ホテルオークラ神戸兵庫県神戸市○藤井竜王・名人(後手)第3局9月27日(水)名古屋マリオットアソシアホテル愛知県名古屋市○藤井竜王・名人(先手)第4局10月11日(水)ウェスティン都ホテル京都京都府京都市○藤井竜王・名人(後手)王座戦の挑戦過程6月28日(水)に行われた王座戦挑戦者決定トーナメント準決勝で羽生善治九段に勝利し、決勝進出を決めました。挑戦権獲得まであと1勝です。藤井聡太八冠誕生なるかで注目されている王座戦ですが、挑戦者決定トーナメントが進行中です。藤井聡太七冠は6月20日(火)に行われた2回戦で村田顕弘六段に勝利し、ベスト4進出。村田六段との対局は、新・村田システムを用いた村田顕弘六段が勝利まであと一歩というところまで迫りましたが、終盤の逆転で藤井七冠が勝利した見どころのある一局でした。村田システムという新発想(将棋戦型解説)村田システムという将棋の戦法を最近、知りました。村田顕弘六段が開発した指し方なのですが、これ斬新。相手が居飛車でも振り飛車でも、出来ちゃう戦法で、駒組まで覚えることが少ないのがメリット。居飛車党なんだけど横歩取りが苦手なんだよな…という人にとって(私がそうでした)、村田システムは救世主。次局は6月28日(水)に羽生善治九段との対局となっています。藤井聡太 vs 羽生善治の対戦成績をプレイバック王座戦挑戦者決定トーナメントで藤井聡太七冠vs羽生善治九段の対局が決まりました。トーナメント準決勝の大一番。王座戦は敗者復活がないので、藤井聡太七冠が負ければ今年度中の八冠はなくなります。注目の対局は6月28日(水)に行われます。歴代の王座戦結果年度王座挑戦者タイトル保持者から見た結果2023永瀬拓矢藤井聡太竜王・名人○●●●タイトル獲得2022永瀬拓矢豊島将之九段●○○○防衛2021永瀬拓矢木村一基九段●○○○防衛2020永瀬拓矢久保利明九段○●○●○防衛2019斎藤慎太郎永瀬拓矢叡王●●●タイトル獲得2018中村太地斎藤慎太郎七段●●○○●タイトル獲得2017羽生善治中村太地六段●●○●タイトル獲得2016羽生善治糸谷哲郎八段○○○防衛2015羽生善治佐藤天彦八段○●●○○防衛2014羽生善治豊島将之七段○○●●○防衛藤井聡太と縁が遠い「王座戦」ついに七冠制覇。藤井聡太竜王・名人が持っていないタイトルは、残り王座だけです。名人位への挑戦は、順位戦をC2→C1→B2→B1→A級と勝ち上がらなければならないので時間が掛かるのですが王座戦はトーナメントを勝ち抜けば挑戦権を得ることができます。ところが、王座戦とは相性がよくないのか、これまでタイトル挑戦なし。過去の王座戦での藤井竜王の成績をふり返ってみました。藤井竜王・名人の王座戦成績藤井竜王・名人の王座戦成績タイトル保持者挑戦者結果2022年挑戦者決定トーナメント1回戦敗退(大橋貴洸六段)永瀬拓矢王座豊島将之九段3-1防衛2021年挑戦者決定トーナメント1回戦敗退(深浦康市九段)永瀬拓矢王座木村一基九段3-1防衛2020年二次予選敗退(大橋貴洸六段)永瀬拓矢王座久保利明九段3-2防衛2019年挑戦者決定トーナメント1回戦敗退(佐々木大地五段)斎藤慎太郎王座永瀬拓矢叡王3-0奪取2018年挑戦者決定トーナメント準決勝敗退(斎藤慎太郎七段)中村太地王座斎藤慎太郎七段3-2奪取タイトル挑戦まで惜しかったのが2018年の王座戦です。一次予選、二次予選と勝ち上がり、挑戦者決定トーナメントでは1回戦で屋敷九段、2回戦で深浦九段に勝利したものの準決勝で斎藤慎太郎七段(当時)に敗れてしまいました。この年は斎藤慎七段が挑戦者になり、タイトル奪取に成功しています。ただ、これ以降の藤井竜王・名人の王座戦での成績はイマイチ。大橋貴洸六段には、2020年と2022年に敗れています。また、棋聖+王位のダブルタイトル戦が決まった佐々木大地七段にも1回戦で敗れたことがありました。ことしは2回戦を突破、あと2勝で挑戦権獲得ことしの挑戦者決定トーナメントは1回戦で中川大輔八段に、2回戦で村田顕弘六段に勝利。あと2勝で挑戦権獲得となります。藤井聡太竜王の今後の王座戦対局相手2回戦村田顕弘六段(6月20日勝利)準決勝羽生善治九段決勝渡辺明九段vs石井健太郎六段、豊島将之九段の勝者羽生善治九段が座り続けた王座将棋にはタイトル戦が8つありますが、それぞれ持ち時間がちがいます。最も長いのは名人戦で各9時間の持ち時間。各9時間なので1日では終わらず、1局を2日で戦うことになります(2日制)。短いものだと持ち時間は各4時間。こちらは1日で勝負が決まる戦いです(1日制)。1日制か2日制か以外にも7番勝負か5番勝負かもタイトルにより異なります。この微妙な違いが各タイトル戦と棋士の相性を生みます。かつて七冠を達成し、全タイトルを獲得した羽生善治三冠にもタイトル戦との相性はあるようで、最も相性がいいのが王座戦です。20連覇達成を逃すも、返り咲いて5連覇羽生三冠が初めて王座を獲得したのは平成4年。ここから年に1回のタイトル戦で防衛を続けること19回。平成23年に渡辺明竜王に敗れるまで王座を保持し続けました。しかも、翌年のリベンジに成功。挑戦者決定トーナメントを勝ち上がり、渡辺明王座に挑戦。3勝1敗で見事、王座に返り咲きました。しかも、そこから5連覇。「羽生善治のホームグラウンド」と言われるほど相性の良い棋戦になっています。永世ではなく名誉将棋のタイトル(称号)には永世というものがあります。永世名人、永世竜王など。タイトルを決められた回数(タイトルごとに違う)獲得すると永世という称号がつきます。例えば、名人は通算5期で永世名人となります。この唯一の例外が王座。王座の場合だけは、「永世」ではなく「名誉」がつきます。条件は連続5期または通算10期以上。もちろん、羽生三冠は名誉王座です。王座戦の仕組み王座戦は一次予選、二次予選がともにトーナメント戦。女流棋士4名も参加するトーナメントです。二次予選を勝ち抜いた棋士とシード棋士による16名で挑戦者決定トーナメントを実施。タイトル戦は9月から10月にかけて行われます。持ち時間は各5時間の1日制。五番勝負で先に3勝したほうが勝者となります。

-

A級順位戦は豊島将之九段が5-0でトップ藤井聡太名人への挑戦者を決めるA級順位戦(第82期)は5回戦まで終えて、豊島将之九段が5勝0敗で首位。菅井竜也八段が4勝1敗で続き、3勝2敗は渡辺明九段と永瀬拓矢九段の2名となっています。藤井竜王が史上最年少名人に2023年名人戦(渡辺明名人)は4勝1敗で挑戦者の藤井竜王が勝利し、史上最年少名人となりました。同時に、史上最年少竜王・名人、史上最年少七冠も達成しています。藤井竜王がA級順位戦プレーオフで広瀬章人八段に勝利し、渡辺名人への挑戦権を獲得しました。7番勝負に勝利すれば、史上最年少での名人位獲得となります。これまでの史上最年少名人は谷川浩司九段による21歳2か月。現在20歳で7月19日に21歳になる藤井竜王にとっては今季の名人戦が史上最年少名人になれる最初で最後のチャンスです。注目の名人戦の前に、その歴史と仕組みをふり返ってみます。「天才棋士」たちの名人獲得への歴史谷川浩司藤井聡太羽生善治加藤一二三生年月日1962年4月6日2002年7月19日1970年9月27日1940年1月1日出身地兵庫県神戸市愛知県瀬戸市埼玉県所沢市福岡県嘉麻市プロデビュー中学2年中学2年中学3年中学3年C級2組2期8勝2敗、8勝2敗10勝0敗8勝2敗、10勝0敗11勝1敗C級1組9勝1敗9勝1敗、10勝0敗8勝2敗、10勝0敗10勝3敗B級2組10勝0敗10勝0敗8勝2敗、8勝2敗9勝2敗B級1組10勝2敗10勝2敗11勝1敗10勝2敗A級7勝2敗7勝2敗7勝2敗4勝5敗、6勝2敗名人挑戦21歳20歳8か月23歳20歳3か月名人獲得21歳2か月20歳10か月23歳8か月42歳6か月相手加藤一二三(43歳)渡辺明(38歳)米長邦雄(50歳)大山康晴(37歳)谷川九段、羽生九段、藤井竜王は3人ともA級1期目で挑戦権を獲得していますが、3人ともプレーオフに勝利して挑戦権を獲得しました。プレーオフの相手は谷川八段が中原誠二冠、羽生善治四冠が谷川王将(いずれも当時)でした。史上最年少での名人位挑戦記録は加藤一二三九段(引退)による20歳3か月で、こちらは藤井竜王でも破れなかった記録となっています(加藤九段の場合はプロデビュー直後に順位戦に参加できたためこの記録が可能となった)。竜王が挑戦した名人戦将棋界にある8大タイトルの中で別格とされているのが竜王と名人です。棋戦としての序列は竜王戦が1位で、名人戦が2位。ただし、タイトルとしての「格」は竜王と名人は同じとされています。複数タイトルを持っている場合、その中に竜王か名人があれば○○三冠などではなく○○竜王(または○○名人)のように呼ぶのが正式な呼び方です。三冠といった肩書は竜王、名人以外のタイトルを3つ持っているときに使われるものです。それだけ、特別なタイトルの名人と竜王。名人戦で竜王が挑戦者になったのはこれまでに4回だけです。1997年…羽生善治名人に谷川浩司竜王が挑戦(4勝2敗で谷川竜王が名人獲得)2003年…森内俊之名人に羽生善治竜王が挑戦(4勝0敗で羽生竜王が名人獲得)2004年…羽生善治名人に森内俊之竜王が挑戦(4勝2敗で森内竜王が名人獲得)2018年…佐藤天彦名人に羽生善治竜王が挑戦(4勝2敗で佐藤名人が防衛)これまで竜王は4回名人に挑戦して、3回名人位を獲得。藤井竜王が登場する名人戦はどうなるのでしょうか?渡辺名人 vs 藤井竜王の名人戦情報これまでの渡辺名人と藤井竜王のタイトル戦での対戦成績は渡辺名人の3勝、藤井竜王の13勝となっています。戦型はいずれも相居飛車で、角換わり7局、先手急戦矢倉4局、相掛かり2局、矢倉vs雁木2局、脇システム1局となっています。渡辺名人が勝った3局はいずれも角換わり(後手)でした。渡辺 vs 藤井 棋聖戦(2020年6月〜7月)第1局●渡辺明棋聖脇システム〇藤井聡太七段(先)第2局●渡辺明棋聖(先)先手急戦矢倉〇藤井聡太七段第3局〇渡辺明棋聖角換わり●藤井聡太七段(先)第4局●渡辺明棋聖(先)先手急戦矢倉〇藤井聡太七段藤井七段がタイトル初挑戦で、初獲得(史上最年少記録も達成)藤井 vs 渡辺 棋聖戦(2021年6月〜7月)第1局〇藤井聡太棋聖相掛かり●渡辺明名人(先)第2局〇藤井聡太棋聖(先)相掛かり●渡辺明名人第3局〇藤井聡太棋聖先手矢倉vs後手雁木●渡辺明名人(先)藤井棋聖にとってのタイトル初防衛戦。3勝0敗でタイトル防衛に成功。渡辺 vs 藤井 王将戦(2022年1月〜2月)第1局●渡辺明王将相掛かり〇藤井聡太竜王(先)第2局●渡辺明王将(先)角換わり〇藤井聡太竜王第3局●渡辺明王将相掛かり〇藤井聡太竜王(先)第4局●渡辺明王将(先)矢倉vs雁木〇藤井聡太竜王藤井竜王にとって5冠目への挑戦。4勝0敗でタイトル獲得。史上最年少5冠となる。渡辺 vs 藤井 棋王戦(2023年1月〜3月)第1局●渡辺明棋王角換わり〇藤井聡太竜王(先)第2局●渡辺明棋王(先)角換わり〇藤井聡太竜王第3局〇渡辺明棋王角換わり●藤井聡太竜王(先)第4局●渡辺明棋王(先)角換わり〇藤井聡太竜王藤井竜王にとって6冠目への挑戦。3勝1敗でタイトル獲得。史上最年少6冠となる。2000年以降の名人戦カードと対局結果年名人対局結果挑戦者2022渡辺明4−1斎藤慎太郎八段2021渡辺明4−1斎藤慎太郎八段2020豊島将之2−4渡辺明三冠2019佐藤天彦0−4豊島将之二冠2018佐藤天彦4−2羽生善治竜王2017佐藤天彦4−2稲葉 陽八段2016羽生善治1−4佐藤天彦八段2015羽生善治4−1行方尚史八段2014森内俊之0−4羽生善治三冠2013森内俊之4−1羽生善治三冠2012森内俊之4−2羽生善治二冠2011羽生善治3−4森内俊之九段2010羽生善治4−0三浦弘行八段2009羽生善治4−3郷田真隆九段2008森内俊之2−4羽生善治二冠2007森内俊之4−3郷田真隆九段2006森内俊之4−2谷川浩司九段2005森内俊之4−3羽生善治四冠2004羽生善治2−4森内俊之竜王2003森内俊之0−4羽生善治竜王2002丸山忠久0−4森内俊之八段2001丸山忠久4−3谷川浩司九段2000佐藤康光3−4丸山忠久八段勝者名人「400年」の歴史最も歴史のある将棋のタイトルが名人です。初代名人は大橋宗桂で、1612年に襲名。江戸時代から400年以上続いているタイトルです。ただし、当初の名人は終身制。実力ではなく決まった家系からのみ選ばれていました。名人が実力制となったのは昭和になってから。初の実力制名人は木村義雄八段(当時)で1937年に名人となりました。ひふみん、20歳で名人に挑戦ひふみんの愛称で知られる加藤一二三九段(引退)が初めて名人に挑戦したのが20歳のとき。これは名人戦の仕組みを考えると異例の早さです。名人戦の挑戦者は、順位戦A級で優勝したものがなります。順位戦A級で優勝で優勝するのも大変なのですが、A級に所属するまでも大変。順位戦は上からA級、B級1組、B級2組、C級1組、C級2組と5クラスにわかれています。プロ棋士となって初めて所属するのはC級2組。各クラスでは1年間かけてリーグ戦が行われ上位数名だけが上のクラスに上がれます。つまりC級2組にいる棋士が名人に挑戦するにはC級1組、B級2組、B級1組、A級と4年連続でクラスを上げ、なおかつA級で優勝しなければならないのです。ひふみんがプロ棋士になったのは14歳のとき(藤井四段に更新されるまでの最年少)。ここから4年連続で順位戦を勝ち上がり、18歳でA級に入りました。この記録はいまだに破られていません。A級となった最初の年での挑戦はならなかったものの20歳のときに名人に挑戦したのです。ただし、結果は負け。全盛期の大山康晴15世名人に1勝(4敗)しただけに終わりました。歴史に残る死闘で悲願の名人に加藤一二三九段が名人を獲得したのは42歳のとき。3度目の挑戦ででした。初めて挑戦したのが20歳のときで、3回目の挑戦が42歳のときですから、挑戦するだけでも大変なことがわかりますよね。ひふみん3度目の挑戦は名人戦の歴史に残る死闘。名人戦は7番勝負(先に4勝したほうが勝ち)ですが、10戦も行っています。千日手による差し直しが2局、持将棋(引き分け)が1局あったのです。4勝3敗1時将棋2千日手差し直しで、悲願の名人となりました。1年間、名人位を預からせていただきますその加藤一二三名人に翌年、挑戦したのが21歳の谷川浩司八段。A級入りして一年目で優勝し、名人に挑戦することなったのでした。結果は4勝2敗で新名人の誕生。21歳で史上最年少名人となりました。名人獲得後に谷川が語ったのが「1年間、名人位を預からせていただきます」。翌年、防衛に成功したときの「これで弱い名人から、並みの名人になれたと思います」とともに将棋史に残る有名なセリフです。名人戦の仕組み名人戦の予選は順位戦とし下記の仕組みで行われます。A級からC級2組まで5つにクラス分けしリーグ戦を実施フリークラスの棋士は順位戦に参加しないA級(原則10人)の優勝者が名人に挑戦リーグ戦は1年間かけて行われるので、上のクラスに上がれるチャンスも1年に1回。「飛び級」はないので、C級2組がA級に上がるまでには最短でも4年かかります。このため、プロデビュー間もない若手がどんなに勝ち続けても、すぐには挑戦できないのが名人戦なのです。それだけに重みがあるタイトルとなっており、ドラマも生まれる棋戦です。名人戦が行われるのは毎年4月から。名人挑戦者が決まるA級順位戦リーグ最終局が行われる日は「将棋界の一番長い日」と呼ばれています。

-

升田、大山、羽生が全冠制覇達成者将棋のタイトルを独占(全冠制覇)した棋士は、これまでに3名のみ。達成した順に、升田幸三実力制第四代名人、大山康晴十五世名人、羽生善治九段です。藤井聡太竜王・名人は現在のタイトルを保持したまま、王座を獲得すれば4人目の全冠制覇棋士となります。そこで、過去3名は何歳のときに達成したのかなど、まとめてみました。将棋のタイトル全冠制覇達成者一覧升田幸三大山康晴羽生善治生年月日1918年3月21日1923年3月13日1970年9月27日出身地広島県三良坂町岡山県倉敷市埼玉県所沢市師匠木見金治郎九段木見金治郎九段二上達也九段タイトル通算7期80期99期全冠制覇日1957年7月11日1959年6月12日1996年2月14日タイトル数三冠三冠七冠全冠制覇時年齢39歳36歳25歳大山康晴十五世名人は、王位戦が加わり四冠となったとき(1960年9月20日)と棋聖戦が加わり五冠となったとき(1963年2月2日)も全冠制覇を達成しています。三冠独占後、そのままタイトル防衛を続けて四冠独占。さらにタイトル防衛を続けて五冠独占と、この期間はずっと全冠制覇状態を続けていました。ちなみに、この大山の全冠制覇状態を崩したのは、羽生永世七冠の師匠でもある二上達也八段(当時)でした。全冠制覇を達成したのはどんな時代?3名の棋士が全冠制覇をしたときに、どんなことが起きていたのかを調べてみました。升田幸三の全冠制覇(1957年7月11日)この年(昭和32年)の12月に立教大学・長嶋茂雄選手の巨人入団が決まりました。一茂じゃないですよ、お父さん、ミスターのほうです。白黒の資料映像で見る時代ですよね。ちなみに、カラーテレビの本格放送が始まったのが1960年でした。たどり来て、未だ山麓将棋界初のタイトル独占を達成したあとのインタビューで心境を聞かれた升田幸三三冠は「たどり来て、未だ山麓」と答えています。この言葉、好きなんですよね。周りからは頂点に昇り詰めたと思われるところで、まだまだ山麓です(これから登らなければならない)って求道者って感じがしますよね。風貌からはイケイケに思える升田三冠が、こんな謙虚な言葉を残してるところも魅力。この言葉が、藤井聡太竜王・名人の「森林限界の手前」にもつづいています。「森林限界の手前」は王将位を獲得して史上最年少で五冠となったときの記者会見で出たワードです。「富士山に例えると何合目あたりか」という質問に、藤井新王将が「森林限界の手前」と答えました。第一人者となっても求道者。升田幸三実力制第四代名人と藤井聡太竜王・名人が重なりますね。升田幸三実力制第四代名人についてはコチラの記事でも紹介伝説の棋士「升田幸三」は名言の宝庫「新手一生」などを残した升田幸三実力制第四代名人の名言の中から個人的に気に入っているものを紹介したいと思います。「イチかバチかのやけっぱちみたいなことをやるのを、勝負師という人があるが、これは間違いです。そういうのは勝負師とはいわない、賭博師という」大山康晴の全冠制覇(1959年6月12日)大山康晴十五世名人が最初に全冠制覇したのは升田幸三実力制第四代名人の2年後。キューバ革命があった年です。教科書に出てくる時代ですよね。身近な話で言うと、フジテレビやテレビ朝日が放送を開始したのもこの年。前年にはプロ野球日本シリーズで稲尾和久投手がチーム3連敗後に4連投で4連勝し、「神様、仏様、稲尾様」と呼ばれました。まぁ、これはリアルタイムで知っている人よりも、聞いたことがあるという人のほうが多い出来事ですね。助からないと思っても助かっているこの頃の大山康晴十五世名人の有名な言葉に「助からないと思っても助かっている」というものがあります。これは「もうダメだ、負けそうだ」という局面でも、よく見てみるとまだ手があるもので、「最後まであきらめるな」といった意味になります。羽生善治の全冠制覇(1996年2月14日)こちから今から27年前の出来事。リアルタイムで知っている人も多いのではないでしょうか。羽生九段が全冠制覇した2カ月後に、猿岩石(有吉弘行、森脇和成)がユーラシア大陸横断ヒッチハイクを始めています。あの年です。野茂英雄が大リーグでノーヒットノーランを初めて達成したのもこの年。なつかしいですね〜。羽生善治七冠時代について詳しくはコチラ藤井聡太七冠誕生記念(羽生七冠達成年を振り返ってみた)またまた歴史的瞬間が訪れました。藤井聡太竜王が史上最年少で七冠達成。同時に史上最年少の竜王・名人にもなりました。羽生七冠誕生時のフィーバーぶりを覚えているのですが、どんな時代だったかふり返ってみました。藤井聡太竜王・名人の全冠制覇なるか?藤井聡太竜王・名人が全冠制覇となれば、歴史に残る出来事です。あの年にはこんなこともあった、あんなこともあった。プライベートな思い出をつくっておくと、あとでふり返ったときに楽しそうですよね。ことしが歴史に残る年に成る可能性が高いです。記念になることをしておくのも良いかもしれません。

-

十二番勝負決定!藤井聡太棋聖・王位 vs 佐々木大地七段藤井聡太 vs 佐々木大地のタイトル戦十二番勝負は、棋聖戦第2局まで終えて、1勝1敗。戦型は第1局が角換わり、第2局が相掛かりでともに先手番(第1局は藤井棋聖、第2局は佐々木大七段)が勝っています。佐々木大地七段の師匠は地球代表の深浦康市九段佐々木大地七段の師匠は同じ長崎県出身の深浦康市九段。「地球代表」が師匠なんですね。弟子のタイトル挑戦が決まったときに深浦九段がメチャクチャうれしそうにしていたのが印象的です。挑戦者決定戦の対局日は、落ち着かなかったと言っていましたね。ABEMA師弟トーナメント2022にも、深浦九段と佐々木大七段のコンビで出場していて、決勝で惜しくもチーム木村(木村一基九段、高野智史六段)に敗れましたが、準優勝という成績を納めています。「藤井キラー」でもある深浦九段が師匠ということで、藤井vs佐々木大のタイトル戦が盛り上がりそうですね。棋士としては藤井聡太竜王名人の半年先輩藤井聡太竜王名人の棋士番号は307。佐々木大地七段は306です。棋士番号というのは、プロ棋士になった順番につけられるので、佐々木大地七段のほうが先にプロになってるんですね。佐々木大地七段のプロ入りは2016年4月1日。藤井聡太竜王名人は2016年10月1日。佐々木七段が半年だけ先輩となります。ちなみに、佐々木七段は三段リーグで次点を2回獲得したことにより、フリークラスへの編入資格を経てプロ入りしました(プロ入り後10か月ほどでC級2組への昇級決定)。三段リーグで上位2名に入るとプロとなり、順位戦C級2組に入りますが、三段リーグで次点を2回取ると、プロ入りする権利が与えられ、この権利を行使するとC級2組の下のフリークラスに入ることになります。プロデビュー後7年2か月で初のタイトル挑戦佐々木大地七段にとって2023年6月に始まる棋聖戦が初のタイトル挑戦となります。プロ入りが2016年4月1日なので、デビュー後7年2か月。着実に実力をつけて、いよいよタイトルへというわけです。主な棋士のタイトル挑戦、昇段までの年月棋士四段年齢タイトル挑戦五段まで六段まで七段まで八段まで九段まで藤井聡太14歳3年8か月1年4か月1年4か月1年7か月3年10か月4年9か月佐々木大地20歳7年2か月2年10か月5年10か月6年0か月深浦康市19歳4年9か月2年10か月5年9か月9年8か月12年6か月16年11か月羽生善治15歳3年10か月2年3か月3年9か月4年9か月7年3か月8年3か月渡辺明15歳3年5か月3年0か月4年6か月5年6か月5年7か月5年7か月豊島将之16歳3年9か月2年1か月3年7か月5年0か月9年11か月12年1か月永瀬拓矢17歳6年8か月2年6か月3年8か月8年1か月10年0か月11年0か月佐々木大地七段は、プロ入りから五段までと六段までの年月が師匠の深浦九段とほぼ同じペースなんですね。ただ、六段→七段昇段はわずか2か月。これは竜王戦でランキング戦連続昇級により昇段したものです。初タイトル挑戦は、師匠のほうが早く深浦九段はプロ入り後4年9か月で五段時代に、羽生王位に挑戦しています(結果は1勝4敗でタイトル獲得ならず)。藤井棋聖・王位とのダブルタイトルマッチの行方は?棋聖戦は6月5日に開幕。王位戦は7月7日に開幕です。棋聖戦は五番勝負で1日制。王位戦は七番勝負で2日制と異なるスタイルでのタイトルマッチ。日程は棋聖戦の第3局が終わった後に、王位戦の第1局が組まれています。藤井聡太 vs 佐々木大地 のダブルタイトル戦日程棋聖戦 第1局6月5日(月)ダナン三日月ベトナム○藤井(先手)●佐々木棋聖戦 第2局6月23日(金)ホテルニューアワジ兵庫県洲本市●藤井○佐々木(先手)棋聖戦 第3局7月3日(月)沼津御用邸東附属邸第1学問所静岡県沼津市王位戦 第1局7月7-8日(金土)豊田市能楽堂愛知県豊田市王位戦 第2局7月13-14日(木金)中の坊瑞苑兵庫県神戸市棋聖戦 第4局7月18日(火)高志の宿 高島屋新潟県新潟市王位戦 第3局7月25-26日(火水)料亭湯宿 銀鱗荘北海道小樽市棋聖戦 第5局8月1日(火)亀岳林 万松寺愛知県名古屋市王位戦 第4局8月15-16日(火水)和多屋別荘佐賀県嬉野市王位戦 第5局8月22-23日(火水)渭水苑徳島県徳島市王位戦 第6局9月5-6日(火水)平田寺静岡県牧之原市王位戦 第7局9月19-20日(火水)ホテル花月園神奈川県箱根町7月だけで5局も対局があります。中3日→中4日→中3日→中6日で対局。プロ野球の投手だったら確実に「壊れる」レベルの過密日程。真夏の大一番。両者に注目しましょう。

-

羽生九段が藤井王将相手に藤井システム!?将棋界世紀のドリームマッチ「2023年王将戦」で注目してるのが戦型です。藤井王将は、タイトル戦では角換わりか相掛かりがほとんどですが、羽生九段がどうするのか?羽生九段が後手番のときは横歩取りに誘導してきそうですが、もうひとつあるかもしれないのが藤井システムです。「藤井王将相手の藤井システム」。あながちない話ではありません。非公式戦ながら「羽生vs藤井」の第1局は藤井システム藤井王将と羽生九段は、これまで公式戦では8局の対局があります。成績は藤井王将の7勝1敗(羽生九段の1勝は横歩取り)。藤井王将が勝ち越していますが、非公式戦ながら藤井王将がプロ入り直後に行われた対局では羽生三冠(当時)が勝利しています。このときの戦型が先手羽生三冠の藤井システムでした。2017年3月25日 第零期獅子王戦決勝戦 羽生善治三冠(先手)が藤井聡太四段(後手)に藤井システムで勝利。獅子王戦は映画「3月のライオン」公開を記念して行われた非公式戦です。藤井四段相手に藤井システムって羽生三冠も魅せますよね〜。また、羽生九段はタイトル戦でも藤井システムを採用していることがあります。羽生九段のタイトル戦での藤井システム羽生九段がタイトル戦で最後に藤井システムを採用したのは2017年棋聖戦の第3局です。2017年棋聖戦第3局(2017年7月1日)斎藤慎太郎七段(先手)対羽生善治棋聖(後手)で羽生棋聖が藤井システムを採用。結果は穴熊に組むことができた先手の斎藤七段が109手で勝利しています。このときは敗れてしまった羽生九段ですが、その1年ほど前のタイトル戦では藤井システムで勝利しています。2016年王座戦第2局(2016年9月20日)糸谷哲郎八段(先手)対羽生善治王座(後手)で羽生王座は藤井システムを用いて170手で勝利しています。藤井システムの第一人者は羽生九段藤井システムは藤井猛九段が考案したものですが、藤井猛九段自ら「藤井システムの一番の使い手は羽生さん。僕なんかより全然、うまい」と言っているほどです。振り飛車党が居飛車穴熊に困っていたときに革命的な戦法として登場したのが藤井システムです。タイトル戦が相居飛車ばかりの対局になってしまった今だからこそ、振り飛車にも光を!それができるのは羽生さんだけではないでしょうか。しかも相手は藤井王将。これほど整った舞台はありません。羽生九段が藤井王将相手に藤井システムを採用!そんな対局を見てみたいです。

-

「令和の天才」藤井聡太に「平成の天才」羽生善治が挑む!将棋界でのドリームマッチ中のドリームマッチ。タイトル戦での羽生vs藤井が実現しました。2023年1月8日に開幕する王将戦七番勝負。普段は将棋を見ない人にも知ってもらいたいので、ありすぎる見どころを紹介します。「森林限界」という名言が出た昨季の王将戦王将戦は将棋界に8つあるタイトルのうちのひとつで、ほかのタイトルと同様に、一年間をかけて挑戦者を決める戦いが行われ、その挑戦者とタイトルホルダーのあいだでタイトル戦が行われます。この挑戦者になったのが羽生善治九段。将棋を知らない人でも知ってるスーパースターですね。一方のタイトルホルダーが藤井聡太王将(五冠)。こちらも、誰もが知ってるスーパースターですね。ちなみに、昨季(一年前)の王将戦は渡辺明王将と藤井聡太竜王(四冠)のあいだで行われ、藤井聡太竜王が4勝0敗で王将位を獲得。これにより史上最年少で五冠となりました。そのときの心境を聞かれたインタビューで出したワードが「森林限界」です。富士山に例えるとどのぐらいですか?という質問に「森林限界の手前というか、まだまだ上の方には行けていない」と藤井新王将が答えています。「森林限界」ってワードを出せるのが非凡ですよね。史上最年少で五冠となっても、「自分はまだまだ」という意味もそうですし、伝説の棋士である故升田幸三・実力制第四代名人の名言「たどり来て、いまだ山麓」のオマージュにもなってます。たどり来て、いまだ山麓故升田幸三・実力制第四代名人が史上初の3冠(当時はタイトルが3つだったので独占)を達成したときの名言として将棋界で語り継がれているものです。その王将戦で、2023年は「藤井vs羽生」の対局が実現したのです。「20歳vs52歳」 32歳差の対決まずは2人の年齢差に注目。藤井王将は2002年7月19日生まれで20歳、羽生九段は1970年9月27日生まれで52歳。32歳差です。スポーツの対戦とかでは、考えられないマッチメークですよね。この2人に近い年齢で例えると、プロ野球の野茂英雄投手(1968年生まれ)と村上宗隆選手(2000年生まれ)が32歳差です。「羽生vs藤井」がいかにドリームマッチかがわかりますよね。羽生善治、藤井聡太の時代羽生善治藤井聡太世相、「流行語」1970年誕生1985年棋士となる(15歳)阪神優勝、ロス疑惑、つくば万博、「私はコレで会社をやめました」1989年初タイトル獲得(19歳)平成元年、消費税開始、ベルリンの壁崩壊「24時間タタカエマスカ」1996年七冠達成(25歳)O-157、アトランタ五輪、巨人メークドラマ、「自分で自分をほめたい」2002年誕生日朝首脳会談、サッカー日韓W杯、「タマちゃん」2016年棋士となる(14歳)リオ五輪、米大統領選でトランプ当選、「神ってる」2017年永世七冠(47歳)29連勝を達成(15歳)「インスタ映え」「35億」「〇〇ファースト」2020年初タイトル獲得(17歳)「3密」「あつ森」「鬼滅の刃」羽生善治九段が七冠(独占)を達成したのは1996年で、藤井聡太王将が生まれる前の出来事です。初タイトル獲得は羽生九段は平成元年、藤井王将は令和2年。令和の天才に平成の天才が挑戦するのが今回の王将戦というわけです。後手番羽生九段の戦型に注目(横歩取り、振り飛車も出るか?)ちょっと専門的な話になりますが、「藤井vs羽生」のタイトル戦は戦型選択も見どころです。特に注目したいのは、羽生九段が後手番のときにどんな戦型を選ぶか。昨季、不調だった羽生九段が調子を取り戻し、挑戦権獲得の原動力にもなったのが横歩取りです。後手番で誘導するので、「横歩取らせ」ですが、この戦型を最近の羽生九段は好んでいます。横歩取り横歩取りの特徴を一言で言うなら「一触即発」。序盤から激しい変化になることが多く、一気に終盤戦になることもある戦型です。王将戦は二日制ですが、横歩取りとなると一日目から目が離せない戦いとなります。羽生九段の横歩取りでの最近の成績対局日結果対局相手棋戦先後2022/11/17●佐藤天彦九段棋王戦挑決T先手2022/10/26○渡辺明名人王将戦 挑決リーグ後手2022/10/14○近藤誠也七段王将戦 挑決リーグ後手2022/9/23●藤井聡太竜王将棋日本シリーズ後手2022/9/14○広瀬章人八段棋王戦挑決T後手2022/9/8●三浦弘行九段順位戦B級1組後手2022/8/5○佐藤康光九段棋王戦挑決T先手2022/6/30○千葉幸生七段棋王戦挑決T後手2022/6/16○山崎隆之八段順位戦 B級1組後手2022/5/2○澤田真吾七段王位戦 挑決リーグ後手先後は羽生九段が先手か後手か藤井聡太竜王とも9月に行われた将棋日本シリーズで後手番の羽生九段が横歩取りに誘導しています。このときは藤井竜王に敗れましたが、過去の公式戦で羽生九段が藤井王将に勝った戦型が横歩取りでした。「藤井 vs 羽生」の公式戦結果対局日棋戦持ち時間先手後手戦型2022/12/7棋王戦 挑戦者決定T(敗者復活)4時間●羽生善治九段〇藤井聡太竜王角換わり2022/9/22将棋日本シリーズ10分〇藤井聡太竜王●羽生善治九段横歩取り2021/11/8王将戦 挑戦者決定リーグ戦4時間●羽生善治九段〇藤井聡太三冠矢倉2020/9/21王将戦 挑戦者決定リーグ戦4時間●藤井聡太二冠〇羽生善治九段横歩取り2020/7/3銀河戦 本戦トーナメント15分〇藤井聡太七段●羽生善治九段三間飛車2020/2/17王位戦 挑戦者決定リーグ4時間〇藤井聡太七段●羽生善治九段角換わり2019/10/20王将戦 挑戦者決定リーグ戦4時間●羽生善治九段〇藤井聡太七段相掛かり2018/2/16朝日杯 準決勝40分〇藤井聡太五段●羽生善治竜王矢倉棋士名の前の〇●が勝敗ここまで2人の公式戦は8局あり、藤井王将の7勝1敗となっています。ただ、その1敗が横歩取りでした。タイトル戦での横歩取り(羽生九段)羽生九段は、2020年竜王戦第4局(対豊島竜王)、2018年竜王戦第6局(広瀬八段)で後手番をもって横歩取りを採用していますし、2018年名人戦(対佐藤天名人)は6局中3局が横歩取りでした。横歩取りについてもっと知りたい方はコチラ(私も勉強してます)黒田尭之の横歩取り研究?15のテーマとその結論 (マイナビ将棋BOOKS)新品価格¥1,462から(2022/12/26 11:37時点)出るか?藤井王将相手の藤井システム最近のタイトル戦は相居飛車の戦いがほとんどとなっていますが、羽生九段はタイトル戦でいろいろな戦型を指します。振り飛車を選ぶこともあるんですよね。例えば、2017年竜王戦(永世七冠となった七番勝負)の第3局(対渡辺明竜王)では、先手番で7六歩→5六歩からゴキゲン中飛車にしています(この対局は負け)。羽生九段はタイトル戦で振り飛車を指す棋士でもあるんですね。対藤井王将で言えば、2017年の非公式戦(第零期 獅子王戦 決勝戦)で、藤井聡太四段相手に四間飛車 藤井システムという戦型を選択しています。「藤井相手に藤井システム」って、羽生九段(当時三冠)もなかなか魅せますね。ひょっとしたらタイトル戦の大舞台でも…。想像するだけでワクワクしてきます。藤井システム藤井システムは、藤井猛九段が考案した振り飛車(対居飛車)の戦型。AIによる評価では、飛車を振っただけで不利になる(不利飛車)といわれ、タイトル戦での振り飛車は絶滅の危機。藤井猛九段よりも実は藤井システムの使い手と言われる羽生九段が藤井システムを改良してタイトル戦で採用するか?注目です。王将戦(藤井聡太王将 vs 羽生善治九段)の日程羽生九段がタイトル獲得となれば通算獲得タイトルが100期となります。その相手が「令和の天才」藤井王将だったら…。出来すぎたマンガのストーリーですが、期待してしまいます。ただ、藤井王将も八冠独占のためには落とせない戦い。こっちのストーリーも魅力的なんですよね。まもなく開幕。とにかく世紀の大一番を楽しみましょう!日程対局場場所第1局1月8-9日(日祝)掛川城 二の丸茶室静岡県掛川市第2局1月21-22日(土日)山水館大阪府高槻市第3局1月28-29日(土日)金沢東急ホテル石川県金沢市第4局2月9-10日(木金)SORANO HOTEL東京都立川市第5局2月25-26日(土日)さんべ荘島根県大田市第6局3月11-12日(土日)大幸園佐賀県三養基郡第7局3月25-26日(土日)ホテル花月栃木県大田原市

-

羽生善治vs藤井聡太の初対局(炎の七番勝負)を振り返る羽生善治三冠と藤井聡太四段の初対局となった炎の七番勝負第7局を振り返ってみます。「炎の七番勝負」とは、藤井聡太四段に用意されたAbemaTVの対局企画。非公式戦で藤井四段が若手からA級までの7人の棋士と対局するものです。対戦相手は以下のとおり。第1局…増田康宏四段第2局…永瀬拓矢六段第3局…斎藤慎太郎七段第4局…中村太地六段第5局…深浦康一九段第6局…佐藤康光九段第7局…羽生善治三冠相当な豪華メンバーです。斎藤慎太郎七段、中村太地六段は羽生三冠の持つタイトルの挑戦者になり、中村六段はタイトル戦で勝利し、王座となっています。炎の七番勝負が行われたのは藤井四段のデビュー直後。デビュー後無敗を続けていた時期です。ちなみに、炎の七番勝負は非公式戦なので連勝記録には含まれていません。第6局を終えて、5勝1敗とした藤井四段。最後の第7局の相手が羽生三冠です。振り駒の結果、藤井四段の先手となり対局が始まりました。藤井四段が4五桂ポンで仕掛ける戦型は角換わりとなり、27手目に「4五桂ポン」で藤井四段が仕掛けます。第1図:▲4五桂(27手目)直前の指し手は▲1六歩△1四歩▲2五歩△3三銀。端を突きあってから、銀を上がらせて、すかさず▲4五桂と仕掛けたというわけです。自戦記で藤井四段は前年の竜王戦を参考にしたと述べています。羽生三冠は藤井四段の桂を取る手順で反発。10手進んだ局面が第2図。第2図:▲7一角(37手目)桂取りに対して、▲7一角と攻めをつなげる藤井四段。以下、5三の地点で角桂(藤井四段)と金(羽生三冠)の交換になります。第3図:▲2九飛(47手目)最初の仕掛けが収まって、第二次駒組みに向かうのが第3図。この段階では藤井四段の駒損(金:角桂)です。若さに任せたムチャな仕掛けだったんじゃないと素人考えで思ってしまいましたが…。第4図:▲2四歩(57手目)▲3五金〜▲2四歩で拠点を築く藤井四段。以下、4七の銀も攻めに参加します。第5図:▲8四歩(67手目)羽生三冠も8筋から反撃。第6図:▲5五銀(77手目)中央で駒を清算して、攻め続ける藤井四段。第7図:▲4三銀(87手目)好調に攻めが続く。第8図:▲2二角成(97手目)しかし、ここから羽生三冠が最後の反撃。△6九金▲同玉△3九飛▲4九歩△4七角と連続王手で迫ります。第9図:▲2五金(107手目)羽生三冠が詰めろ逃れの詰めろで△3六飛成としたのに対する▲2五金が決め手。△同龍▲4七金で先手玉が詰まないというわけです。投了図:▲8七歩(111手目)111手で藤井四段の勝ちとなりました。▲4五桂ポンからの積極的な仕掛けが目立ちましたが、局面が収まった第3図以降からの攻めが印象に残りました。羽生三冠相手に見事な指し回しですよね。今後の対局も楽しみです。

-

旅将なら一度は味わいたい名古屋めしを紹介タイトル戦では棋士が頼んだ将棋めしが度々、話題になりますが、名古屋で行われるタイトル戦では、名古屋めしが将棋めしとして注文されます。現地で食べることができるものを中心にピックアップしました。ぽんきし(か茂免)老舗の料亭「か茂免(カモメと読みます)」の名物料理が「ぽんきし」。スッポンスープ仕立てのきしめんなので「ぽんきし」です。2021年に行われた叡王戦第3局(豊島叡王 vs 藤井王位・棋聖)で、藤井聡太王位・棋聖が昼食に注文した一品です。か茂免ホームページより名古屋コーチンスパイシーカレー(名古屋東急ホテル)こちらもタイトル戦で藤井聡太竜王・名人が注文した一品。対局場となることが多い名古屋東急ホテルでは、ほかに「名古屋コーチン卵の親子オムライス」「あんかけハンバーグステーキ」などが昼食として注文されています。名古屋東急ホテルホームページより味噌煮込みうどん(浅ひろ本店)亀岳林 万松寺でタイトル戦(2022年棋聖戦第4局 藤井聡太棋聖vs永瀬拓矢王座)が行われたときに藤井棋聖が注文した昼食が浅ひろ本店の味噌煮込みうどん。名古屋に行ったら外せない味噌煮込みうどんは老舗のココで。ぴよりんはココで買える(JR名古屋駅)タイトル戦で注文されたことで全国区になったの「ぴよりん」。名古屋コーチンの卵を使ったスイーツです。ぴよりん公式サイトよりおみやげ用だけでなく名古屋駅構内に飲食コーナーもあります。藤井聡太八冠がタイトル戦を行った対局場めぐり愛知県ではタイトル戦が行われることも多く、藤井聡太八冠もこれまでタイトル戦を11回行っています。対局場はホテル、老舗料亭、能楽堂など。観光で訪れることができるところも多いので一覧で紹介します。対局場所住所タイトル戦対局日結果(先手 後手)名古屋東急ホテル愛知県名古屋市中区栄4-6-8叡王戦第4局2021/8/22○豊島将之叡王 ●藤井聡太二冠名古屋東急ホテル愛知県名古屋市中区栄4-6-8叡王戦第2局2022/5/15○藤井聡太叡王 ●出口若武六段名古屋東急ホテル愛知県名古屋市中区栄4-6-8叡王戦第2局2023/4/23○菅井竜也八段 ●藤井聡太叡王か茂免愛知県名古屋市東区白壁4-85叡王戦第3局2021/8/9○藤井聡太二冠 ●豊島将之叡王か茂免愛知県名古屋市東区白壁4-85叡王戦第3局2023/5/6○藤井聡太叡王 ●菅井竜也八段ホテルアークリッシュ豊橋愛知県豊橋市駅前大通り1-55王位戦第1局2020/7/1-2○藤井聡太七段 ●木村一基王位名古屋マリオットアソシアホテル愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4王座戦第3局2023/9/27○藤井聡太竜王 ●永瀬拓矢王座ホテルインディゴ犬山有楽苑愛知県犬山市犬山北古券103-1王位戦第1局2022/6/28-29○豊島将之九段 ●藤井聡太王位亀岳林 万松寺愛知県名古屋市中区大須3-29-12棋聖戦第4局2022/7/18●永瀬拓矢王座 ○藤井聡太棋聖豊田市能楽堂愛知県豊田市西町1丁目200番地王位戦第1局2023/7/7-8○藤井聡太王位 ●佐々木大地七段名古屋能楽堂愛知県名古屋市中区三の丸1丁目1-1王位戦第1局2021/6/29-30●藤井聡太王位 ○豊島将之竜王名古屋めし以外の将棋観光スポット藤井聡太八冠により愛知県に将棋観光スポットが続々と誕生しています。旅将なら行ってみたいスポット、食べてみたい将棋めし+スイーツを紹介します。瀬戸の旅将スポット藤井聡太八冠の出身地となる瀬戸市が将棋で街おこしに力を入れています。将棋関連のスポットが多く出来て、テレビなどでも取り上げられることがしばしば。いくつか紹介します。せと銀座通り商店街藤井聡太八冠の地元の商店街です。シャッターに将棋盤があったり、商店街全体で将棋を盛り上げています。商店街のホームページからしてこんな感じ(↓)完全に将棋推しの商店街ですね。瀬戸蔵(せとぐら)せと銀座通り商店街のスグ近く(瀬戸川を挟んだ反対側)にあるのが瀬戸の観光スポットの瀬戸蔵です。ここでは日本将棋連盟オリジナル 「藤井聡太八冠関連グッズ」を取り扱ってたり、1階にあるカフェ「花ごよみ」には「祝八冠達成おめでとうメニュー(期間限定)」なんてものもありました。パルティせとせと銀座通り商店街から徒歩5分ほどのところにあるのが商業施設の「パルティせと」。1階には瀬戸観光案内所があり、ここでも日本将棋連盟オリジナル「藤井聡太」関連グッズを取り扱っています。藤井聡太八冠と対局してる姿になる「顔はめパネル」もあります。

-

富山県で棋王戦第1局(藤井聡太棋王vs伊藤匠七段)第49期棋王戦(藤井聡太棋王vs伊藤匠七段)の第1局(2024年2月4日)が富山県で行われます。富山県で藤井八冠がタイトル戦を行うのはこれが初めて。能登半島地震で富山県でも大きな被害がありましたが、藤井八冠のタイトル戦対局は明るいニュースですね藤井聡太vs伊藤匠は竜王戦以来の2度目タイトル戦での「藤井聡太vs伊藤匠」は竜王戦以来の2度目となります。竜王戦は4勝0敗で藤井竜王がタイトル防衛に成功しましたが、4局ともきわどい勝負の熱戦でした。富山県が藤井聡太竜王・名人のタイトル戦対局23番目の都道府県に王将戦第3局(1月27-28日)までの藤井聡太竜王・名人のタイトル戦対局数は91局。タイトル戦は全国各地で行われるため、これまで22都道府県+1海外で対局しました。棋王戦第1局の舞台となる富山県では今回が初対局。藤井棋王にとっては、23番目の都道府県となります。47都道府県なので全国制覇まであと半分ですね。藤井八冠がこれまでにタイトル戦で訪問した都道府県北海道、岩手県、福島県、栃木県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、石川県、山梨県、長野県、静岡県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、島根県、山口県、徳島県、福岡県、佐賀県、鹿児島県(22都道府県)ほかに海外対局でベトナムを訪問しています。富山県での将棋タイトル戦富山県では第44期棋王戦第2局(渡辺明棋王vs広瀬章人竜王、2019年2月)が今回の棋王戦第1局と同じ舞台(富山県魚津市「新川文化ホール」)で行われました(この対局は渡辺明棋王の勝利)。旅将のおともに(富山県編)旅将として富山県を訪れる人向けの情報をまとめました。富山湾の海産物富山県の食べ物でまず抑えておきたいのはホタルイカ、白エビ、寒ブリ(いずれも富山湾の海産物です)。第44期棋王戦の前夜祭でも対局者の渡辺明棋王が「富山県は食べ物がおいしいですよね、特にホタルイカなど。なにもつけないであれだけおいしい食べ物もないのではと思います」と広瀬章人竜王も「やはり海の食べ物がおいしいという話を聞いておりましたので、今回も楽しみにしておりました」と述べています(棋王戦ブログより)。ちなみに、富山湾のホタルイカの旬は3月〜6月(4〜5月が最盛期)。白エビは4月から11月にかけてが漁期で夏頃が最盛期。暖かくなってくるころがイイみたいですね。というわけで、冬なら寒ブリ。「ひみ寒ぶり」という富山県・氷見の名物が絶品だとか。冬に富山に行くならコレは外せませんね。富山ブラックラーメンその名の通り黒いスープが特徴の富山ブラックラーメンも富山県の名物。戦後の復興期に労働者向けとして濃い味付けにしたのがはじまりだそうです。こちらも冬に食べてみたい一品。蜃気楼の見える街 魚津藤井聡太棋王と伊藤匠七段による棋王戦が行われる魚津市のキャッチコピーは「蜃気楼の見える街 魚津」。魚津市は気候の関係で春から初夏にかけて蜃気楼がよく見えるそうです。ホタルイカと白エビが旬を迎える時期でもありますし、このタイミングで訪れるのがイイかもしれませんね。

-

新しい将棋の聖地(藤井荘で七冠達成)将棋の新しい聖地となりそうな藤井聡太七冠がこれまでにタイトルを獲得・防衛した対局場を一覧でまとめました。実際に訪れて対局できる場所もあります。藤井棋聖がタイトル初防衛に成功した聖地(沼津御用邸記念公園ホームページより「東附属邸学問所」)一時間1000円未満の料金で利用することができます。詳しくは静岡県沼津市ホームページでご確認ください。藤井聡太七冠がタイトルを獲得・防衛した「聖地」タイトル対局相手対局場(聖地)住所棋聖獲得(初)渡辺明棋聖関西将棋会館大阪府大阪市福島区福島6-3-11王位獲得(二冠)木村一基王位大濠公園能楽堂福岡県福岡市中央区大濠公園1-5棋聖防衛渡辺 明名人沼津御用邸東附属邸第1学問所静岡県沼津市下香貫島郷2802-1王位防衛豊島将之竜王渭水苑徳島県徳島市沖浜東1-54叡王獲得(三冠)豊島将之叡王東京将棋会館東京都渋谷区千駄ヶ谷2-39-9竜王獲得(四冠)豊島将之竜王ANAクラウンプラザホテル宇部山口県宇部市相生町8-1王将獲得(五冠)渡辺明王将SORANO HOTEL東京都立川市緑町3-1叡王防衛出口若武六段三井ガーデンホテル柏の葉千葉県柏市若柴178-4棋聖防衛永瀬拓矢王座亀岳林 万松寺愛知県名古屋市中区大須3-29-12王位防衛豊島将之九段平田寺静岡県牧之原市大江459竜王防衛広瀬章人八段指宿白水館鹿児島県指宿市東方12126-12王将防衛羽生善治九段大幸園佐賀県三養基郡上峰町堤1651-109棋王獲得(六冠)渡辺明棋王日光きぬ川スパホテル三日月栃木県日光市鬼怒川温泉1400叡王防衛菅井竜也八段浄土ヶ浜パークホテル岩手県宮古市日立浜町32-4名人獲得(七冠)渡辺明名人緑霞山宿 藤井荘長野県上高井郡高山村山田温泉3563「森林限界」を生んだSORANO HOTELタイトル獲得後の記者会見で「森林限界」というパワーワードが飛び出したのは、王将位を獲得した対局場「SORANO HOTEL」から富士山が見えることから、「富士登山に例えると何合目?」という質問に対してでした。叡王を獲得した(三冠を達成した)対局場も東京でしたが、大阪府、徳島県、山口県、福岡県でもタイトルを獲得・防衛しています。タイトル戦の対局場として選ばれる場所は観光地としても魅力的なところが多いので、コロナが落ち着いたら聖地巡礼をしてみるのもイイかもしれません。上に写真で紹介している沼津御用邸記念公園(静岡県沼津市)にある東附属邸学問所は一般の人でも利用でき、料金もリーズナブル(事前予約必要)。聖地の穴場となりそうです。藤井 vs 羽生 ドリームマッチの舞台藤井聡太 vs 羽生善治のドリームマッチとなった王将戦が行われた舞台はコチラです。勝者対局場(聖地)住所第一局藤井王将(先手)掛川城 二の丸茶室静岡県掛川市掛川1138-24第二局羽生九段(先手)山水館大阪府高槻市原3-2-2第三局藤井王将(先手)金沢東急ホテル石川県金沢市香林坊2-1-1第四局羽生九段(先手)SORANO HOTEL東京都立川市緑町3-1第五局藤井王将(後手)さんべ荘島根県大田市三瓶町2072-1第六局藤井王将(先手)大幸園佐賀県三養基郡上峰町堤1651-109藤井荘で藤井七冠誕生藤井七冠誕生の対局場となったのが藤井荘です。持ってますね〜、藤井竜王。藤井荘があるのは長野県上高井郡高山村。七冠と同時に新しい将棋聖地も誕生しました。

-

藤井八冠、あれもこれも史上最年少史上最年少で名人獲得&史上初の八冠達成を成し遂げた藤井聡太竜王・名人のスゴさを年表形式でふり返ってみました。もはや偉人レベルですね。藤井聡太のスゴさがわかる年表年月年齢出来事2002年0歳7月19日誕生2007年5歳将棋を覚える2007年12月5歳将棋教室に入会2010年3月7歳(小1)東海研修会に入会2011年10月9歳(小3)JT将棋日本シリーズ東海大会で優勝(低学年の部)2012年9月10歳(小4)奨励会入会(6級)2015年3月12歳(小6)詰将棋解答選手権で優勝2015年10月13歳(中1)奨励会三段に昇段2016年10月14歳(中2)プロ入り(最年少棋士記録を62年ぶりに更新)2016年12月14歳(中2)プロデビュー戦(対加藤一二三九段)2017年2月14歳(中2)非公式戦で羽生善治三冠と初対局し勝利2017年6月15歳(中3)歴代最多連勝記録を更新(29連勝)2018年2月15歳(中3)C級1組へ昇級を決める2018年2月15歳(中3)朝日杯将棋オープン戦で優勝2018年5月15歳竜王ランキング戦で連続昇級2019年2月16歳朝日杯将棋オープン戦で2連覇2020年7月17歳初タイトルを獲得(対渡辺明棋聖)2020年8月18歳王位を獲得し、二冠に(対木村一基王位)2021年9月19歳叡王を獲得し、三冠に(対豊島将之叡王)2021年11月19歳竜王を獲得し、四冠に(対豊島将之竜王)2022年2月19歳王将を獲得し、五冠に(対渡辺明王将)2023年3月20歳棋王を獲得し、六冠に(対渡辺明棋王)2023年6月20歳名人を獲得し、七冠に(対渡辺明名人)2023年10月21歳名人を獲得し、八冠に(対永瀬拓矢王座)藤井聡太八冠の史上最年少記録12歳8か月で詰将棋解答選手権優勝13歳2か月で奨励会三段14歳2か月でプロ入り14歳5か月で公式戦勝利15歳6か月で全棋士参加棋戦優勝17歳11か月でタイトル獲得18歳1か月で二冠18歳11か月で九段19歳1か月で三冠19歳3か月で四冠19歳6か月で五冠20歳7か月で六冠20歳10か月で七冠21歳2か月で八冠史上最年少記録は上記に記載したもの以外にもあるのですが、多すぎて省略しています。10代の段階で省略しなければいけないほど記録があるってスゴいですよね。反対に史上最年少でない記録を挙げると、「10歳での奨励会入会(6級)」です。10歳でも早いですが、もっと早く9歳で奨励会に入会している棋士もいます。四冠をかけた竜王戦の相手の豊島将之九段が9歳で奨励会入会。棋士になる人はみんなそうですが、豊島九段も天才少年だったわけです。六冠、七冠達成者は藤井竜王と羽生九段のみこれまでに六冠、七冠を達成した棋士は藤井竜王と羽生九段のみです。六冠以上は二人の世界なんですね。そして八冠は前人未到。これまでの史上最年少五冠達成は羽生善治九段の22歳10か月十代で史上初の五冠を達成した藤井聡太五冠ですが、これまで五冠を達成した棋士は3名のみ。故大山康晴十五世名人、中原誠十六世名人、羽生善治九段です。過去の五冠達成棋士棋士名年齢達成年当時のタイトル数羽生善治22歳10か月1993年全七冠中原誠30歳5か月1978年全六冠大山康晴40歳11か月1963年全五冠これまでの史上最年少四冠達成は羽生善治九段の22歳9か月これまで四冠を達成した棋士は5名のみ。史上最年少での四冠は羽生善治九段の22歳9か月です。その後、羽生四冠は25歳4か月で全七冠制覇を達成しています。過去の四冠達成棋士棋士名年齢達成年当時のタイトル数羽生善治22歳9か月1993年全七冠中原誠26歳0か月1973年全五冠谷川浩司29歳10か月1992年全七冠大山康晴37歳6か月1960年全四冠米長邦雄41歳6か月1985年全七冠現役の棋士では羽生九段と谷川九段だけが四冠経験者で、渡辺名人も四冠は達成していません。高いハードルなんですね。渡辺名人は、2021年の棋聖戦時点では三冠(名人、棋王、王将)を保持していたので、藤井棋聖に勝てば四冠達成となったのですが、タイトル獲得とはなりませんでした。

-

羽生善治七冠は167日間羽生善治七冠が誕生したのは1996年2月14日。七冠達成後のタイトル戦では、3つ目のタイトル戦で防衛に失敗し六冠となりました。棋王戦(対高橋道雄九段)3−0で防衛成功名人戦(対森内俊之八段)4−1で防衛成功棋聖戦(対三浦弘行五段)2−3でタイトルを奪われる羽生善治七冠だった期間は167日間でした。藤井聡太八冠の今後のタイトル戦は、竜王戦(10月〜対伊藤匠七段)、王将戦(24年1月〜)、棋王戦(2月〜)、名人戦(4月〜)、叡王戦(4月〜)、棋聖戦(6月〜)、王位戦(7月〜)、王座戦(8月〜)の予定となっています。藤井八冠はここまでタイトルを失ったことがないばかりでなく、タイトル戦での連敗すらありません。八冠がしばらく続きそうな気がしますが、どうなるのでしょうか。羽生七冠からタイトルを奪ったのは新鋭の三浦弘行五段(当時)でした。(実は三浦弘行九段がタイトルを獲得したのはこのときだけ)絶対王者からタイトルを奪うには4勝が必要な7番勝負よりも3勝でタイトル獲得となる5番勝負のほうにチャンスがありそうです。タイトル戦で5番勝負なのは、棋王戦、叡王戦、棋聖戦、王座戦(今後タイトル戦がある順)。5番勝負のタイトル戦に新鋭棋士が出てきたら歴史が変わるかもしれません。藤井聡太「八冠」防衛戦竜王戦(藤井聡太竜王 vs 伊藤匠七段)日程対局場場所藤井竜王・名人の結果第1局10月6-7日(金土)セルリアンタワー能楽堂東京都渋谷区〇(後手番で勝ち)第2局10月17-18日(火水)仁和寺京都府京都市〇(先手番で勝ち)第3局10月25-26日(水木)旧安川邸福岡県北九州市〇(後手番で勝ち)第4局11月10-11日(金土)銀鱗荘北海道小樽市第5局11月27-28日(月火)ことひら温泉琴参閣香川県琴平町第6局12月6-7日(水木)旧本郷家住宅秋田県大仙市第7局12月13-14日(水木)常磐ホテル山梨県甲府市藤井聡太「八冠」誕生10月11日に行われた王座戦第4局に勝利し、王座のタイトルを獲得した藤井聡太七冠がついに八冠となりました。次の注目は、だれが藤井聡太八冠からタイトルを奪うのか。まずは、竜王戦で伊藤匠七段が挑戦中です。いよいよ決戦!藤井聡太「八冠」誕生なるかで注目の王座戦第4局は10月11日(水)に永瀬王座の先手番で行われます。挑戦者の藤井竜王・名人が勝てば五番勝負で3勝1敗となりタイトル獲得。前人未到の八冠達成です。9月27日に行われた王座戦第3局は藤井聡太竜王・名人が終盤に逆転して勝利。これで藤井聡太竜王・名人の2勝1敗となり、八冠まであと1勝となりました。次局(第4局)は10月11日(水)に行われます。第4局(先手番は永瀬王座)で、藤井竜王・名人が勝つと八冠達成となります。10月からは防衛戦となる竜王戦(伊藤匠七段)も始まりました。藤井竜王・名人にとってはダブルタイトルマッチとなります。八冠挑戦となった王座戦の日程王座戦(永瀬拓矢王座 vs 藤井聡太竜王・名人)3勝1敗で挑戦者の藤井聡太竜王・名人が王座を獲得。日程対局場場所藤井竜王・名人の結果第1局8月31日(木)元湯・陣屋神奈川県秦野市●(先手番で負け)第2局9月12日(火)ホテルオークラ神戸兵庫県神戸市〇(後手番で勝ち)第3局9月27日(水)名古屋マリオットアソシアホテル愛知県名古屋市〇(先手番で勝ち)第4局10月11日(水)ウェスティン都ホテル京都京都府京都市〇(後手番で勝ち)八冠は前人未到これまでタイトル八冠を達成した棋士はいません。タイトルが7つだった時代には、羽生善治九段が七冠(独占)を達成したことがあります。永瀬王座にとっては「名誉王座」がかかるタイトル戦永瀬王座は現在、連続4期王座を獲得していて、今期のタイトル戦で防衛に成功すれば「連続5期」となり、「名誉王座」の称号を得られます。王座の永世称号は名誉王座で、条件は「連続5期」もしくは「通算10期以上」のタイトル保持です。これまで名誉王座の称号を得ているのは、永世七冠の羽生九段と引退している中原誠十六世名人の二人だけです。八冠への挑戦権を獲得藤井聡太竜王・名人が8月4日(金)に行われた豊島将之九段との王座戦挑戦者決定戦に勝ち、八冠目となる王座(永瀬拓矢)への挑戦権を獲得しました。王座戦の決勝トーナメントでは、2回戦で村田顕弘六段の村田システムに苦戦したものの最後に大逆転。豊島九段との挑戦者決定戦でも終盤に形勢が二転三転しましたが、勝ち切って挑戦権を獲得しました。藤井聡太竜王・名人の王座戦成績(2023年)1回戦中川大輔八段に勝利2回戦村田顕弘六段に勝利準決勝羽生善治九段に勝利決勝豊島将之九段に勝利藤井聡太竜王・名人 八冠独占への道タイトルタイトル保持者日程備考王座永瀬拓矢 9月〜(五番勝負)第3局までで藤井聡太竜王・名人が2勝1敗竜王藤井聡太10月〜(七番勝負)伊藤匠七段が挑戦権獲得王将藤井聡太 1月〜(七番勝負)棋王藤井聡太 2月〜(五番勝負)叡王藤井聡太3勝1敗でタイトル防衛(挑戦者 菅井竜也八段)名人藤井聡太4勝1敗で渡辺名人からタイトル獲得(七冠達成)棋聖藤井聡太3勝1敗でタイトル防衛(挑戦者 佐々木大地七段)王位藤井聡太4勝1敗でタイトル防衛(挑戦者 佐々木大地七段)八冠となれば史上初です。(羽生九段の七冠達成時にはタイトルが7つのみ)最後の一冠「王座戦」は9月開幕王位戦を防衛していれば9月に始まる王座戦が八冠挑戦となります。ただし、王座戦は藤井竜王も挑戦者決定戦を勝ち抜いて、挑戦権を獲得しなければなりません。挑戦者決定戦はトーナメントなので、負けたら終わり(棋王戦のような敗者復活システムはありません)。ここは負けられない戦いとなります。八冠達成への軌跡名人位獲得で七冠達成5月31日-6月1日に行われた名人戦第5局で勝利し、4勝1敗で名人位を獲得。これで史上最年少七冠となりました。史上最年少での七冠達成ですが、そもそも七冠を達成したのは羽生善治九段しかいません。そして八冠となると前人未到の領域になります。ついに、「森林限界超え」ですかね。棋王位獲得で六冠達成3月19日に行われた棋王戦第4局で藤井聡太竜王が渡辺明棋王に勝ち、3勝1敗で期王位を獲得しました。これで六冠達成です。藤井聡太竜王・名人のタイトル戦史七冠もスゴイですが、すでにタイトル通算17期というのもスゴイ記録です。年月タイトル相手結果タイトル通算2020/07棋聖渡辺明棋聖〇3-1獲得(初)1期2020/08王位木村一基王位〇4-1獲得(二冠)2期2021/07棋聖渡辺明名人〇3-0防衛3期2021/08王位豊島将之竜王〇4-1防衛4期2021/09叡王豊島将之叡王〇3-2獲得(三冠)5期2021/11竜王豊島将之竜王〇4-0獲得(四冠)6期2022/02王将渡辺明王将〇4-0獲得(五冠)7期2022/05叡王出口若武六段〇3-0(1千)防衛8期2022/07棋聖永瀬拓矢王座〇3-1(2千)防衛9期2022/09王位豊島将之九段〇4-1防衛10期2022/12竜王広瀬章人八段〇4-2防衛11期2023/03王将羽生善治九段〇4-2防衛12期2023/03棋王渡辺明棋王〇3-1獲得(六冠)13期2023/05叡王菅井竜也八段〇3-1(2千)防衛14期2023/06名人渡辺明名人〇4-1獲得(七冠)15期2023/07棋聖佐々木大地七段〇3-1防衛16期2023/08王位佐々木大地七段〇4-1防衛17期年月は決着局の年月17歳での初タイトルから八冠達成までの年齢年月年齢出来事2020年7月17歳初タイトルを獲得(対渡辺明棋聖)2020年8月18歳王位を獲得し、二冠に(対木村一基王位)2021年9月19歳叡王を獲得し、三冠に(対豊島将之叡王)2021年11月19歳竜王を獲得し、四冠に(対豊島将之竜王)2022年2月19歳王将を獲得し、五冠に(対渡辺明王将)2023年3月20歳棋王を獲得し、六冠に(対渡辺明棋王)2023年6月20歳名人を獲得し、七冠に(対渡辺明名人)初タイトル獲得は2020年7月で、そこから3年あまりで八冠に手が届くところまで来ました。関連記事全冠制覇は過去3人!藤井聡太4人目となるか?将棋のタイトルを独占(全冠制覇)した棋士は、これまでに3名のみ。達成した順に、升田幸三実力制第四代名人、大山康晴十五世名人、羽生善治九段(永世七冠)です。過去3名は何歳のときに達成したのかなど、まとめてみました。藤井聡太八冠のタイトル戦全成績は?藤井聡太八冠のこれまでのタイトル戦の全成績を戦型も含めてまとめています(随時更新)。角換わり、相掛かりいずれの戦型でも高い勝率を保持しています。藤井聡太七冠のスゴさを年表で確認史上最年少での名人獲得&七冠達成を成し遂げた藤井聡太竜王のスゴさを年表形式でふり返ってみました。もはや偉人レベル。史上最年少記録は年表に記載したもの以外にもあるのですが、多すぎて省略しています。「藤井荘で七冠達成」藤井聡太竜王がタイトル獲得・防衛した将棋聖地藤井七冠誕生の対局場となったのが藤井荘です。持ってますね〜、藤井竜王。将棋の新しい聖地となりそうな藤井聡太七冠がこれまでにタイトルを獲得・防衛した対局場を一覧でまとめました。羽生七冠達成以降の歴代タイトルホルダーから将棋界の勢力図を探る羽生善治九段が七冠独占を達成したのが1995年度(1996年2月14日)でした。以降の歴代タイトル保持者一覧がこちら。八大タイトル8人の戦国時代から藤井時代となり八冠制覇まであとひとつとなっています。

-

【定期更新】タイトル戦や藤井七冠、羽生九段の対局予定・結果タイトル戦や藤井聡太五冠、羽生善治九段の注目対局の予定と結果に関するコンテンツです。定期的に更新しています。将棋8大タイトル戦のスケジュール次のタイトル戦は2023年6月5日(月)に行われる棋聖戦第1局 藤井聡太棋聖 vs 佐々木大地七段です。本局はベトナムでの対局となっています。将棋8大タイトル戦のスケジュール将棋8大タイトル戦の日程と結果を一覧で掲載しています。藤井八冠誕生まであと1冠藤井聡太七冠が未獲得のタイトルは王座です。現在、挑戦者決定トーナメントでベスト8に進出。あと3勝で挑戦冠獲得となります。藤井七冠が最後に挑戦するタイトルは?ついに七冠制覇。藤井竜王が最後に挑戦するタイトルは王座です。棋聖戦と王位戦でタイトル防衛に成功していれば王座戦が八冠挑戦の舞台となります。藤井聡太七冠誕生記念(羽生七冠達成年を振り返ってみた)またまた歴史的瞬間が訪れました。藤井聡太竜王が史上最年少で七冠達成。同時に史上最年少の竜王・名人にもなりました。羽生七冠誕生時のフィーバーぶりを覚えているのですが、どんな時代だったかふり返ってみました。羽生善治九段のタイトル通算100期への進行状況王将戦の挑戦権を獲得王将戦は挑戦者決定リーグ戦を6戦全勝とし、藤井王将への挑戦権を獲得しました。タイトル通算100期をかけて藤井王将と七番勝負が行われることになりました。羽生善治九段のタイトル通算100期への進行状況羽生九段のタイトル獲得通算100期がいつになるかの最新状況です(2022年10月31日更新)。2022年度(2022/4〜2023/3)中に羽生九段がタイトルに挑戦する可能性が残っているのは2023年になってから行われる王将戦と棋王戦のみとなっています。棋王戦は挑戦者決定トーナメントでベスト4に残っています。

-

データで見る将棋(タイトル戦での先手番勝率など)将棋タイトル戦での先手番勝率・振り飛車の成績、棋士のピーク年齢などを紹介しています。将棋タイトル戦での先手番勝率と戦型(2021年以降)将棋は先手が有利と言われますが、将棋界最高の舞台「タイトル戦」ではどうなのでしょうか?2021年度以降のタイトル戦で先手番勝率を調べてみました。将棋タイトル戦での先手番勝率と戦型(2021年以降)将棋は先手が有利と言われますが、将棋界最高の舞台「タイトル戦」ではどうなのでしょうか?2021年度以降のタイトル戦で先手番勝率と戦型を調べてみました。2021年名人戦から2022年竜王戦第3局まででタイトル戦は全62局。タイトル戦で先手番になったら負け知らずの棋士は?2017年名人戦以降のタイトル戦での先手後手別成績を調べたところ先手番なら5勝負けなしの棋士がいました。先手が有利と言われますがトップ棋士同士の戦いで負けなしは凄いですね。タイトル戦で先手番になったら負け知らずの棋士は?2017年名人戦以降のタイトル戦での先手後手別成績を調べたところ先手番なら5勝負けなしの棋士がいました。先手が有利と言われますがトップ棋士同士の戦いで負けなしは凄いですね。2017年名人戦から2022年竜王戦第3局までの計222局で集計した結果がこちら。タイトル戦での振り飛車成績を調べてみた振り飛車党の棋士が減っていることもあって居飛車系の将棋が増えてます。タイトル戦でも角換わり、相掛かり、横歩取り、矢倉急戦系などが最近の主流です。そもそも、タイトル戦で振り飛車が指されるのはどのぐらいなのか?さらに、振り飛車側の勝率は?2017年〜2021年度のタイトル戦で調べてみました。タイトル戦での振り飛車成績を調べてみた振り飛車党の棋士が減っていることもあって居飛車系の将棋が増えてます。タイトル戦でも角換わり、相掛かり、横歩取り、矢倉急戦系などが最近の主流です。そもそも、タイトル戦で振り飛車が指されるのはどのぐらいなのか?さらに、振り飛車側の勝率は?2017年名人戦以降のタイトル戦で調べてみました。将棋のピーク年齢を棋士のタイトル履歴で検証十代で初の五冠となった藤井聡太竜王がどこまで強くなるのか気になりますよね。一般的に棋士が最も強くなるのは20代から30代と言われていますが、早熟タイプもいれば、遅咲きタイプもいるハズ。そこで、主な棋士のピーク年齢をタイトル履歴から探ってみました。将棋のピーク年齢を棋士のタイトル履歴で検証してみました現役の棋士に対してピーク年齢がいくつだったというのは、すでにピークを過ぎてしまったと言っているようで、失礼なのですが、あくまで現時点でピークと思える年齢ということです。藤井聡太五冠のタイトル戦全成績は?藤井五冠のこれまでのタイトル戦の全成績は、37勝7敗3千日手で、勝率.841。驚異的な数字です(2022年竜王戦第3局まで)。戦型はすべて居飛車で、相掛かりが16勝2敗2千日手、角換わりが15勝5敗1千日手。ほかに矢倉系の将棋で6勝0敗となっています。藤井聡太六冠のタイトル戦全成績は?藤井聡太六冠のこれまでのタイトル戦の全成績を戦型も含めてまとめてみました。その他の関連記事羽生九段の通算タイトル99期がどのぐらいスゴイか他の棋士と比較羽生九段の「タイトル通算99期」がどのぐらいスゴイ数字かを他の棋士と比較してみました。グラフにしてみると羽生九段の「突き抜け感」がわかります。そもそもタイトルを1期でも取るのは大変。現役棋士でタイトルを獲ったことのある棋士の割合は…。羽生七冠達成以降の歴代タイトルホルダーから将棋界の勢力図を探る羽生善治九段が七冠独占を達成したのが1995年度(1996年2月14日)でした。このとき以降の歴代タイトル保持者を一覧にしてみるとこうなります。タイトル獲得通算99期の羽生九段が圧倒的に多いのですが、渡辺明名人は竜王、棋王で連覇が長いという特徴もあります。現役棋士の平均年齢、世代別人数は?羽生vs藤井のタイトル戦は?二人のタイトル獲得履歴竜王・名人獲得時の年齢ランキング四強棋士、レジェンド棋士の昇段年齢・期間を比較-->年表でふり返る将棋界の出来事年表形式で棋士の実績や出来事をふり返ってみたコンテンツです。藤井聡太五冠のスゴさを年表で確認羽生善治九段の実績を年表で振り返る「千駄ヶ谷の受け師」木村一基九段の実績を年表で振り返る